彌吉のブログ

ポスト、コレってどうよ。 と毎回おもう。

宅配はどこで受ける。 留守がちだしね。

最適解はきっと既製品。

しかし

メーカーさんの宅配ボックスは途轍もなく高価。手が出ない。

とはいえ毎日便りは届く訳だ。

悩ましいね。

田舎でしかも籏上地な我が家ではHMセンターで販売されている一般的なプラスチックの収納ボックスを利用して便利に使ってる。

市街地では無理だろうがコレ意外にも使える奴です。

今回は家人の利便性を最優先って考えで玄関先に悩ましいモノを作る事になった。

ジョイントカッターで杉板を幅ハギして一枚板にした。

厚みを揃えるのに欲しい機械はあるのだけれど高値の花。サンダーでチマチマ削って整えています。

話せば長いので、「完成」はコレ。

我が家とはサイズは違うが市販のプラケースを使った。ここに鍵は無い。おおらかだ。

下の段は宅配便置き。流石に剥き出しでは不味いかな。なんて思っておりますが。

右に置いてあるのは1st ver.

見た目のバランスは1stの方が好みだけれどいかんせん高さが低い。宅配が地面直置きは流石にあかんやろと2ndでは改善したのであった。

1st君は内玄関に置いて貰おう。

今回も材料は外壁杉材の切り落とし材。つまり余り材。

厚みも18mmとまぁあるので棚板は溝を掘って差し込んである。

釘ビスは一切使ってない。

というと匠っぽいけど仕上がりは私の技量と気分でたかがしれている。まぁ愛情だけはたっぷり注いでいる。

こういうので良いよぉって方、限定で作っております。

ただし催促無しが条件です。(笑。

夜になると裏山の中腹から覗かれそうで嫌なんだけど。との相談。

けれどカーテンで窓枠が隠れてしまうのは嫌だし昼間は窓からの景色はみたいんだ。 無理難題だぁ。

うーん、コレなら出来るけどって私の提案を見て貰いました。

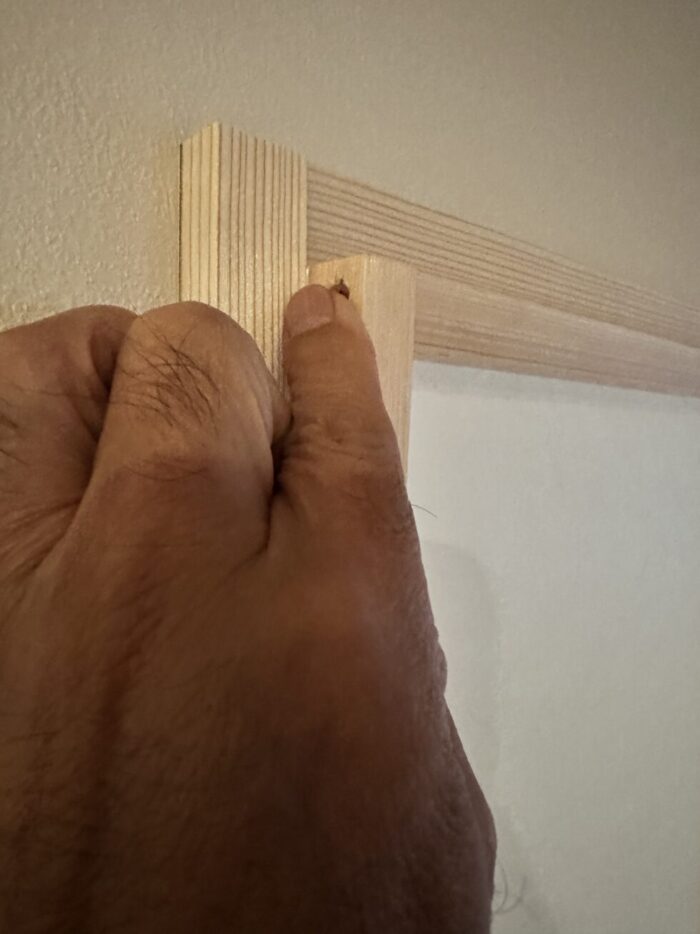

そう、横滑り窓に障子を嵌め込むのだ。

これでどうだ!と打診する(写真は完成後の状態。相談の時は紙と鉛筆) とあっさりOK。ではという事で制作する事になりました。

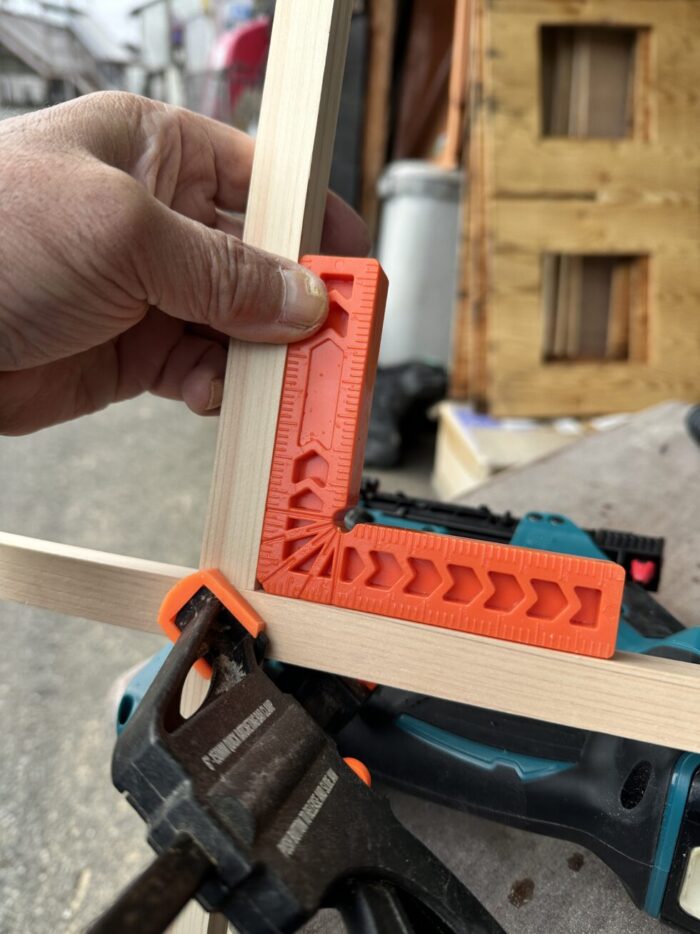

という事でHSで角材を購入。

職人さんにお願いする予算はない。成せばなると手習中の私が勿論作る事になったのだ。

成せばなる。 かなぁ。

毎日つけたり外したり なので破れにくい厚手和紙を障子代わり貼ってあげた。

無事に嵌め込み完了。

上手い事出来ました。

好文さんのperaに似合ってる趣きになったようで良いとした。

石。大きさによって岩とも砂利にもなる。

いつ仕入れたか忘れてしまった踏石に使えそうな平石をハンドグラインダーで石工見習って切ってみた。

柱基礎用の大き目なコンクリート製竪穴の表面がどうにも許せなかったので延段で使った残りの平石をあてがってみた。

なんとか幅はいけそうな感じだ。

やはり少し加工が必要だなぁ。

今回は予備の石はもう無いギリギリな状況なので柄にもなくより慎重に墨をつける事にした。

新戦力のコードレスなグラインダーでカットを試みる。

おおかた切れたら平タガネを当てる。

石には割れやすい目があるので縁が切れていないとパリっと簡単に割れるので、ちゃんと切れていないと思いの場所で割れてくれない。

というか、割れて困るところで割れるのだ。

今回も思わず叫んでしまった。

こうなるとエポキシ樹脂に頼るのだ。

しっかり割れ面に塗り込んでクランプを1時間程度行った。取説には今の季節だと丸一日の指示だが待ってられないスケジュール。

そうっと狙いの場所に置いてみた。

指で押してもぐらつく気配もない。

ま、なんとかなるだろ。きっと。

翌日見に行くと

ちゃんとくっついてくれておりました。

完成です。

本当は住まい手さんとわちゃわちゃ言いながら楽しみたいのだが、残金ながらそうにもいか無い。

私の合間と天気予報の都合でスケジュールはゴロゴロ変わってしまうからだ。

住まいの性能の話しはなんだか言い飽きた。なんだかセールストークになってしまうように思えて来た。

あー、ほっこりするわぁ っていう住まいが一番なんですから、性能だけじゃ無いし勿論キッチンや設備でも無いよなぁ。

マゼタロウ。ご存知の方、少ないかも知れません。

コンクリートを練る機械なのです。

このマゼタロウ君。

意外にも安価で一度使うともう手練りなど出来んのです。勿論、えー仕事してくれます。

今日は外階段のたった一段分をこのマゼタロウ君を使って作ってみました。

倉庫に落ちていた切れっぱしのメッシュを使うことにしました。

勿論はみだした筋はちゃんと切り揃えたんですよ。

ささっとマゼタロウ君で練ったコンクリートを入れ込んで

はい完成。

コテを駆使して平面をだす技量はもちろんない。

で、どうする?

手元にあった平石をコンクリートに埋めこんで、地味な味を出すことにしました。

写真以上にえー感じになっているのでダッケイを乞うご期待です。

では。

先日、意を決して電動カンナを購入した。

使う機会は自分から作らないと無いモノで、長く棚ザラシ状態であった。

実は某邸の現場で棟梁が軽快に大型電動カンナを使ってみるみるうちに綺麗な肌に仕上げていたので、イタズラ心が沸いて棟梁から借りてみた。

勿論、下手すぎて怪我をするまでにとリタイヤした経緯がある。

とは言え

手でカンナはとてもとてもなので、小型の電動カンナを探していたのだ。

で見つけたのがこの子。価格も手頃。85mm幅を0,2から削れるのだ。

幅230mmの外壁が今回の餌食。

まぁまぁの出来。気をよくして数時間削って削った。

まぁ道具は使って上達するモノですから。

で、この板はクリア塗装をしている門の壁板として使おうと削ったのですがまぁ自己評価点はとてつも無い高得点でありました。

棟梁に塀のほとんどを作って貰ったのだが右側の板迄は次の現場都合で僕に任されてしまったのだ。

ここの板に使えるモノは住まいで余った塗装済みの板しかないので、前述の電動カンナで削って削ってみたという訳です。

悪戦苦闘、悶絶。等々をしっかり経験して削った板を用いて仕上げた板塀がこちら。

成せばなるモノ。

玄関土間にお気に入りの左官土間とした。

その土間に埋め込む小石を選んで3石セットを小袋に詰めてその日を待った。

いよいよその日が来た。

若い3代目と先輩職人が下塗りにと準備を進めてくれる。

知り合いの石材会社社長から譲って貰った大判の平石5枚も運び込む。

豊岡から香住迄、皮のシートが破れやしないかとまたまたドギマギしながらの道中。

しかしゴルフって色々載るもんだと変に関心した。

工業化された既製品には無いサイズの面白いものをいつも紹介してくれる頼もしい社長。

今回も正解だ。

下塗りを始めるまでに、この平石をどこに据えるか、チリの高さはどうかと親方と打ち合わせをして平石を託す。

別件から帰って来たらきっちりと収まっていた。よく見ると内玄関の下塗りもサックと完了している。仕事が早い。

一旦事務所に戻ってウッドロングエコの3回目を塗ることにし現場を離れた。

しかしウッドロング、なかなか発色してくれない・・。

夕方には外土間下塗りも完了した。

養生期間を持って仕上げに進む。

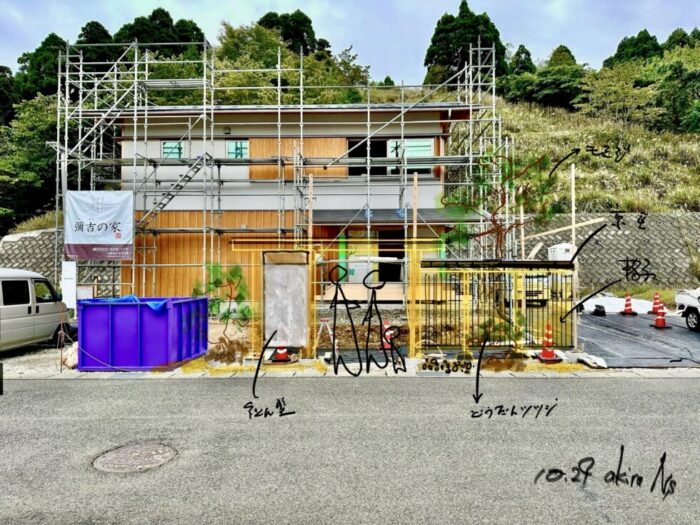

かねて準備が進んでいた「門」が建つ日が来た。

と言うのも、秋空の悪いほうが続きおひさま待ちだったのだ。

先行して門柱だけは建ててもらっていて、桁、垂木をいまや遅しと今日を待ち侘びていた。

今日は久しぶりの晴天、良い方の秋空だ。

柱の中心、傾きを調整しながら桁となる4寸柱をコミセンで留めつける。

30:40の細い垂木を5寸間隔で留めていく。

前と後ろを同寸法とし、天秤よろしくバランスを取ろうと言う魂胆だ。

垂木の出は600mm、前後で1200。数字以上に軒が深い。

整然と並んだ垂木に杉板を天井板とした。

奥に見えるのが玄関だ。この玄関庇の垂木は尺ピッチ。

門の垂木を5寸ピッチとし、奥行きを感じさせる間隔とした。

8時過ぎから組み上げてくれ、3時の休憩前に大方組み上がった。

PCパース以上のサラッとした若々しい風情と言うのだろうか、なんか良いなぁと。

今回NSとしては初めての「華奢な門」の形なのだ。

雪国ゆえの補強も必要である。

どうしても野暮ったくなってしまうのだが4本柱を建てて、小屋風の正統な門が安全なのだ。

ただ、そうするととても印象が重くなりすぎる。

若い住まい手には 等々と私の中で思案六法であったのだ。

そんな想いをひきづりながらも

「私の思い通りの形を」

と今回ばかりは棟梁に無理を言ってしまったのだ。

豪雪対策は完成引き渡しまでに腹を決めるつもりだ。

そんなこんなで本日も日没終了。

なにわともあれ月明かりに照らされた建築は美しい。

11月3、4日。

晴天の2日間で山法師とアオダモ、灯台躑躅の植え込みと石段組みを終えた。

依頼主と我が妻君の協力があっての事、感謝だ。

もちろん、私の頑張りの賜物なのだが、そこは一旦保留としておこう。

ともあれ

若々しくも落ち着いた出立ちに近付けたと思うが如何だろうか。

いつも思うのだが所詮、私の身の丈以上のことは出来やしない。

もちろん熟練の職人技には到底及ば無い「出来映え」である事は自覚している。

ただ、

予算だけに右往左往せず、職人と依頼主と一緒に今時点の最高を創り上げること、その一助となりたいと思う。

もちろん、

必要な費用はあるのだが「金は出すから⋯」ってのは最も苦手なのだ。

足場を少しバラしたので、門作り始めて貰いました。

5寸柱を加工してます。

高さを確認する為、仮に建ててみました。

PCで検討した出立ち。植栽と庭石、苔。さぁいよいよ始まります。

自社山の片隅に置いていた基礎石を現場に搬入して時間切れ。私のカラータイマーはとっくに赤になってしまい本日終了となりました。

夢に出て来るほど悩ましい外構計画。

迷いに迷う。歌手名は思い出せないが「迷い道くねくね」状態。

いつまでも「くねくね」している訳にもいかず。

決めました。

公開します。

閉塞感は無く、安っぽくも無い。

加えて

和に振り過ぎず、奇を衒わず。シンプルに上品な出立ちであれ。

なんて思いながら、くねくねしておりました。

腹が決まったのは、コレに出会えたから

渋い、渋過ぎる。淡路のいぶし銀。

当地では凍結で割れるからと販売してくれないのだが、ノークレームを強調して半ば強引に送って頂いた。

同じくノークレームであればお問合せください。

実物の方がとても良いです。

次なる「くねくね」は玄関に至るまでのみち。

賢い言い方では「道程」なんて言うのであろう。

旧家の基礎石を利用して「段」とすることにしているが、どでかい平石が豊岡千代田倉庫に眠っていたのを思い出した。

どうにかして取り入れたいのだが、1トンを超えるであろう大物。

私一人では手も足も出ない。

幸いユニック車を明日借りられるのだが進入路が狭くて全く自信がない。どうしたものか。

またもや 「くねくね」 しそうだ。

木製建具が現場に搬入されました。

本日、突然に建具屋さんが思い付いたかの様に。

天候不順な季節なのでそれはそれで有難いのですが、事前連絡してよと。

とは言うものの

私にとっては待ちに待った引戸格子。

足場を落とすとコレは大変だとヒヤヒヤしていたので有り難いサプライズとなった。

早速、建具を4人がかりで2Fに押し上げてはめてみた。

建具枠に入れた状態を室内側から見たのがこの状態だ。

この格子引戸はW2500超なので格子のたわみ防止として真ん中につけた縦さんとサッシの召し合わせ部がきちっとあっている。うーん、ちょっと通じないかもしれませんが、ピッタリと作ってくれております。流石です。

幼児の転落防止と外部侵入者対策にフランス落としをつけたり格子間隔を広過ぎず狭過ぎない様にと試行錯誤した上の格子引戸なのだ。

では

半ば定番化した横格子仕様の大型引戸格子の全貌をご覧下さい。

この格子引戸を2FのW2600の引き違いサッシに嵌め込むのです。

楽しみなのですが、もう少しお待ちください。

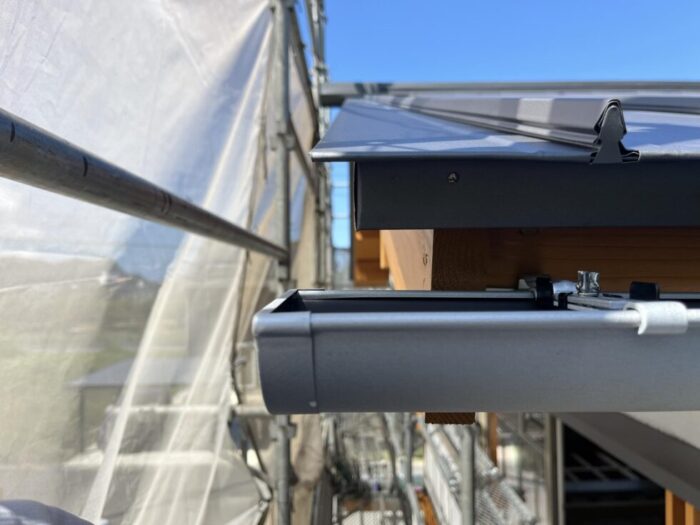

雨の道とは、空から落ちてくる雨を素直に地面に流してあげる、雨の通り道。

しかしコレが綺麗に出来ていない場合があります。

随分と何度も現場とやり取りして来ました。

多分、「そんな事まで気にしてやれるかよ⋯」なんて思う気持ちが現場から見えたりして。

私も時にはモヤモヤしたり。

全く自分自身、嫌になります。けどまぁしょうがないのです、曲げない思いが私なのですから。

てなグダグダは置いておいて

今回の雨の道、スッキリ出来上がりました。

シルバーの縦に伸びているモノはタニタさんのガルバ製。

なるべく目立たない箇所を通して地面に落とす。

コレって意外に難しくて、妙にバランスを崩すことも多くあります。

なんせ現地現物優先なのですから事前に充分な検討が必要です。

としても、「うーむ、そうじゃない」って思い悩む場面も。

今回は格子戸を納める戸袋を採用したので、雨の道、そのモノの在り方に苦心しました。

いっそのこと、無しにしてしまおうかとかも浮かんでは消え、思い直しての形がコレなのです。

格子戸袋、玄関の庇等にぶつからない様に、板金をして頂きましたので素直に雨の道が通りました。

大工さんと板金屋さんには苦労掛けてしまいましたが、とても満足させて貰えました。

現地現物優先なのですが、時にはこの様な変化球もお願いしても許されるかな。

そうそう、

屋根からの「雨の道」の最初はこの軒樋ですが、水平ラインを出したくて横に30cm伸ばすことも多くあります。

雪が積もって折れないか?と心配されると思います。樹脂製だと心配は正解でしょうが、堅牢なガルバ製ですからご安心ください。

それでも心配される場合には、標準的なサイズという施工もする事は拒みません。

こんな感じですね。

雨樋なんて「なんでも良い」って方も多い気がします。

住まいも「雨が漏れたりしなけりゃ良い」って言われる方もいらっしゃいます。

そんなお気持ちもお聞きするのですが、私は少し違和感を感じてます。

言われなきゃ気がつかないところこそ、住い創りを託された我々が問われるところではないだろうかと。

なので

とうの昔に設計は終わってるんだからチャッチャとやってよ、なんて心の声は大きく聞こえるのですがノロノロしている様に見える時が実はとても大事な時間。なんて思っております。

毎日、いつもコレが最適解なのか⋯と自分自身、自問自答の繰り返しなんですね。

香住の家は、そろそろ足場を払う時期ですが、コレまた悩ましい思いが湧き出しております。

苦しくも悩ましい時間がまだまだ続きそうです。

今度のお題は「人の道」です。

そんな悩ましくも楽しい仕事をしたい建築好きな方を募集しております。好きな方であれば大丈夫です。

一緒にどうですか?。

私は格子好きです。

なぜか好きなのですが、理由は分かりません。貴殿は如何でしょうか。

格子といってもその間隔で印象がかなり変わります。普段は「駒返し」というと教わった格子材とその間隔が等間隔の格子が多いのですが、今回初めて間隔を詰めて作ってもらいました。

この出石の家はいつもの駒返しで格子を作りました。

風も適度に抜けるし、その奥もうっすら感じられる良い感じだと思っております。

今回初めて、間隔を詰めてみようと思い立ったのです。

棟梁が原寸を36に書いてくれて、スタッフがそれをジグとして組んでくれました。

素晴らしい、うまいこと組んでくれました。

で、今回は間隔が格子材の1/2。

きっと遠くから見ると一枚板に見えるのではと思うほどです。

格子の間隔の方程式は知りませんので、いろんなサイズでサンプルを作っておこうと妄想しております。

組み上げてくれたのが下の写真です。

妻飾りよろしく格子を詰め打ちしたのです。

で、棟梁に申し訳なかったのですが、格子材の水切り用に下端を斜めカットして頂きました。

うーん、素晴らしい。自画自賛ですがお許しください。

桧の角材を使って格子を組んで貰った。

かなり大きなものになるので、仮組をしてからとなった。

さて、何処に使うのか・・・。

答えは

妻壁の上部、小屋裏換気部分だ。

つける前は

このスタイルから

こうなったのだ。

私なりにかなり迷い迷った末のデザイン。

若々しい日本の家、とは畏れ多いがそんな住まいを目指している。

素朴な風合いのシラスそとん壁がその力を出してくれ、仰々しくない可愛らしい というか質素な印象が伝われば幸いである。

板の加工が終わり、今や遅しと待ちかねていた玄関にようやく着手。

組み上げていくと流石棟梁。私の我儘を綺麗に現実のものにして下さる。

これは5年くらい前にさせて頂いた竹野のお住まい。

ヒノキとそとん壁。真壁で納めた伊礼引戸。

杉の格子戸もお気に入りです。

さて今回は若々しくもトラッドな日本の家。

総檜の玄関戸、庇というか屋根を造り上げようと模索しております。

私の拙いスケッチと現場説明でそれを形にしてくれる棟梁あればこそ出来る訳でして感謝しかないのです。

昨日、建てた柱と桁に垂木を今朝から掛けていきます。

垂木の出はコレでいいか?と再確認をしてくれながら組んでいきます。

垂木の先も自然に細くして貰いました。

お昼過ぎには全ての垂木が留め付けられ、先端に広小舞を。

これ、垂木の先端が広がり過ぎないように抑える役目があるのですが、それ以上に美しい。グッと来る形を作ってくれます。

お気づきのことですが

このお住まいでは化粧板を流れ方向に留めるため、横小舞を入れております。

暑い日中もようやく日が暮れて涼しくなりますが養生をして本日終了。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多くの若い建築主は「和、過ぎない家」を望まれる。

しかして

「和、過ぎない家」って一体どんなんだろうなとの葛藤もある。

瓦屋根は和で、ガルバは洋。絶対違う。

野暮ったいのは僕も好きじゃない。

さりとてハリボテの家は趣味で無い。

和の家を標榜しているのではなく日本の家をと思っておりますが上手くは伝えられないもどかしさ。

自身大好きな伊礼智さんみたいな・・・が一番怖いのだ。