彌吉のブログ

雪の中の1週間が終わりそうだと思いきや、今、雪起こしが盛大に鳴っておりました。

雪が降り出し、寒さも本格的になって来ました。

冬本番ですね。

新築、リフォームを考える時に実現したい優先順位の中の上位には「暖かさ」が必ず挙げられます。

だとしても「無暖房で15度以下にならない家にしてね」と具体的に言われた事がありません。

なぜでしょうね?。

何処の工務店でも「暖かい家になりますよ」とか言うようですが、なに基準で暖かいって言っているのかってわかられてますか?。

私にはわかりません。

コレは想像ですが、どうやら、その工務店で今まで建てて来られたお住まいに比べ暖かい家って事なのかと。

では今までの家の寒さってどんなものかなぁ。

そうです、数値基準で比較出来ない、していない。

どうもそんな程度の「いい加減な暖かい寒い基準」のようです。

という事でせめて一つのモノサシとしての数値を私は大事にして欲しいなと考えております。

勉強されている方にはお馴染みのC値です。

なんじゃそれ?と思われましたか?

でも断熱材をいくら厚く入れてもこのC値が悪いお住まいでは「寒いまま」なのです。

C値についてはネットでお調べ下さい。詳しく上手に説明されているページは直ぐに見つかりますので。

なので今日は弊社の気密施工の一端をお見せします。

窓が暖かいお住まいを作る上で最重要と言うことはご存知の事でしょうから窓の部分を見て頂きます。

この黒いテープをサッシの枠外周に貼ります。

このテープはジワジワと膨張して窓と窓枠の隙間を埋めていきます。

気密だけならコレで終わりですが、窓には防水性も求められますので、窓枠に雨水が侵入して来ないようにテープを貼り、更に気密性をあげていきます。

窓の下部には専用の防水シートも敷き込んでおります。

このように内側、外側ともに防水と気密性を上げる目的での専用資材をふんだんに使って

やっと彌吉の家で基準としているC値と言われる数値が0.5以下になるのです。

どれくらいが普通の家なの? 実際のところ私は他社の家を測定した事が有りませんがC値10程度らしいです。

そもそも現在ではC値の基準数値が設けておられないので、以前定められていた数値ですとC値2程度でも高気密住宅と呼ばれていたようです。

そうそうC値は小さい方が良い数値ですね。

(ピンク色のテープは傷防止用の養生テープです)

気密施工と防水性向上の為にはとても手間が掛かります。

しかし、この手間を掛けなくては「暖かい家」は出来ないのです。

最後に

いくら断熱材の厚みを厚くしてもサッシを樹脂のトリプルにしても気密が1.0以上なら意味は無い。

ではまた。

大開口サッシ。とても良いです。

何が良いのか、見ればわかります。

このサッシは弊社和室に設置したものですが、まるで木製サッシの様に見えますがLIXILさんのLWという工業製品。

建築家の伊礼智さんがLIXILさんと共同開発されたと言う伊礼ファンならずとも興味をそそるサッシなのです。

見た目だけではなく、ガラスもペアだけじゃなくトリプルガラスも選べる高性能サッシなのです。

この外観は棟梁に無理を言って杉の上小節材を使って枠とガラリ格子で仕立て直したものですので、NSオリジナルと言っても良いんじゃ無いかな・・・と私は思っております。

で、このサッシの隠された性能。

と言っても隠してないのですが、約2mの一枚ガラスで出来ていて閉めても開けても眺望の変化なしと言う素晴らしいものなのです。

まぁ実物を見ないと伝えられませんね、ご興味のある方は弊社事務所にお越し下さい。

見せてあげます。

と言う事で、このサッシの魅力にやられた方がおられまして本日、気比に納入して参りました。

搬入、取付まで写真でご紹介致します。

サッシの外枠は幅4mプラス。大人4人かかりで建築現場に搬入。

白っぽいところにガラスが嵌ります。が超重いのでこちらは6人掛りです。

ウッドデッキになるリビング前土間を摺足で運び込んで来れました。

最後の関門である枠に嵌め込む作業もお手のもので、無事故無災害で無事完了致しました。

室内からの眺望はまたご紹介するとして本日はここまで。

ネットで検索して頂ければ、詳しい情報は得られますので私からは実感をお伝えいたします。

よく見かけると言うか

多くのご家庭で採用されている所謂掃き出しサッシ。大きなもので幅1800高さ2400くらいまでだと思います。ただガラスは2枚。真ん中にガラスを支える枠が大きく視界を遮ります。

コレじゃいくら良い景色やお庭でも魅力は半減。ですよね?

ではこの枠の無いものは手に入らないのか?

実は木製サッシでは以前から『一本引き』と呼ばれる仕様がありました。大きなガラス一枚板を通しての眺望は満足感大。ですが価格も素晴らしく高いものであります。

もちろん私も大好きです。断熱性も高い木製サッシ、所有感も高いものですし、何せカッコいい。プレミアムです。

ですが、やはり木製ですので設置場所やメンテナンスを間違えると残念な事が起こります。

つまり窓が閉まらなくなったり、雨漏れが起きたり・・。

定期的なメンテナンスを行えば大丈夫ですので無闇に恐れなくても大丈夫です。メンテナンスさえ・・・。

と言うことで

ほぼメンテナンスなしでも木製サッシに勝るとも・・の製品がLIXILさんのLWというサッシなのです。

コストは木製サッシ比較でいい勝負。既製品サイズを選べばお安く大開口が手に入れられます。

ご検討ください。

良い夫婦の日に上棟させて頂いたY様。

あやしい天気予報だったけど、雨つぶの登場よりも早く納められた。日頃の精進の賜物か。

このお住まいではOMソーラのパッシブエアコンを採用して全館空調をデザインさせて頂いた。

もちろん、いつものごとく高気密高断熱仕様である。

G2を担保するには付加断熱仕様でなくては残念ながら当地では厳しい。

断熱仕様は

屋根135mm(サーマックス)

壁GW20K120mm 付加断熱50mm(サーマックス)

施工写真は後日アップ。

基礎100mmスラブ50mm(サーマックス)

と所属する新住協鎌田先生が講習でご紹介されたサーマックスをふんだんに使用。

まぁ。スペックはどうあれ現実はその施工であるので、大したお話ではないが断熱バカと自称される方々だけにご理解いただければと記載しておく。

今回から導入したタイムラプスカメラとドローン撮影。

タイムラプスをご覧頂きたいのだがあいにくアップロードのデータ量の制限がありお見せすることは叶わない。

と言うことで12月2日までのドローン撮影をお見せする。

撮影に用いたドローン。

この機体は法的には操縦に規制は無いが、公共現場用のプロ仕様ドローンの操縦用の許可を私は国交省から頂いている事も申し添えておく。

DJIミニ(1St)アンダー200g。操縦しやすくお値段もお安い。お勧めできる機体だ。

今回も屋根断熱仕様。

3層からなる断熱材を詰め込んでいる絵だ。

屋根断熱と気密施工が終わり改質アスファルトルーフィングを貼り終わる。

待ち兼ねた様に小川板金さんがやって来てくれた。

雪下ろしが騒がしい季節だけにちょっとした晴れ間が重要なのだ。

大屋根は1500、下屋は900。深い懐のお住まいだ。

これが私がお届けしたい住まいの外観である。ぜひ一度ご覧頂きたい。

此処からは私個人の感想と思いであるのでご容赦ください。

気分が悪くなったら直ぐに閉じて下さい。

いいですか?。

では

家は性能。

と言って業績を伸ばされているHMもあるがその外観は全くつまらないものだと私は思う。

性能が良くても見栄えが悪い住まいって果たして住む価値があるのだろうか?

とさえ思うのだ。

ただ

性能も悪く見た目も悪い(いや現代の普通か。)そんな商品と呼ばれる家がお好きならば、それはそれで良いとも私は思う。

その価格に見合ってさえいればだが、多くは、そうでない様に思えてしょうがない。

これは某HMの事を指している訳では無くごく一般論であるのでご了解頂きたい。

そう

私の私感であるのでご容赦願いたいのだが、いかにもお安い価格を打ち出している風の工務店さんが多い。

(私のとこでは総費用を延べ床で割れば坪単価100万円くらいになるお住まいがほとんど)

量産の工業製品を寄せ集め、見えない部分と言うか一般的に知られていない部分はできる限り安価なものを求める。釘、防水シート、断熱材、基礎コンクリートに至るまで最低水準の物の寄せ集め。工業製品の展示会の様な家作りだ。

そこに愛はあるんか?と思えてしょうがない。

あなたのご家族を安物の寄せ集めの箱で過ごさせないでください。

そうそう

気密試験も実施しない、したことが無い。またはオプションなんてとこはいくら予算内であろうが論外なのである。

本当にしっかりした住まいを作るにはやはり費用はかかるのです。これは事実です。

アパート代で買える家が良いなんて本気で思われてますか?

アパートにそのまま住まれた方がご家族の為です。

予算、費用はないけど、いい家が建てたいと思われている方は一度事務所にいらして下さい。きちんとご説明を致します。

ただし、来年の秋頃くらいのご予定ならば。ですが。

皆さん、あまりご興味無い基礎工事についてお伝え致します。

では。

基礎ってナニ?

ズバリ お住まいが載っかる「一番大事なところ」です。

なのに皆さんあまり興味がない…。

そう「ただのコンクリートの塊だから、なんでも良いんじゃ無いの?」くらいでは無いでしょうか?

ですよね。

工務店さんの中でも基礎の話はあまり話題として出て来ないのも事実です。

皆さんと同じく基礎の品質についてはほとんどの工務店は気に留められてないようです。

とはいえ基礎は先程も言いましたがお住まいの一番大事なところ、やり直しが極めてやり難いところなのです。

部屋の色やらお風呂のメーカー、キッチンのサイズなんかよりとっても重要な場所なのです。

具体的に申しますと

しょぼい基礎は見た目で分かります。

コンクリートの表面に亀裂が入っていたり、ぶつぶつだったり・・・。そう、見た目の悪さが品質の悪さにほぼ直結しております。

反対に綺麗な見た目のコンクリートはほぼ間違いないものと思われて大丈夫です。

ひどい基礎になるとコンクリートの中に混ぜ込んである砂利が見えているようなものまであります。

ただ

皆さんが見られる時、完成時には左官屋さんが表面を綺麗にお化粧されていて気が付かない状態になっています。

なので基礎コンクリートが出来上がったら監督さんに声をかけられて現場に見に行かれることをお勧めします。

まぁ小さな気泡程度の窪み状のものなら問題になりません。

程度次第ですが、プツプツは大丈夫で凸凹はだめ!と思い下さい。

と言うことで

基礎コンクリートの表面、気にされて下さい。

次に

コンクリートで寿命が違うってご存知?

基礎コンクリートに使われるコンクリートの種類って聞かれた事ございますか?

そんなもん、聞いたこともないわ・・・・ですよね。

きっと工務店さんも興味ないと思われてお伝えされてないと思います。

ですが、コンクリートも様々な種類が実はあるのです。

コンクリートには設計寿命というものがあるのですが多くはコストの関係だと思いますが30年のものが多く使われています。

弊社はFC24、若しくはFC30(65年、100年)の長寿命コンクリート使用して基礎コンクリートを作るようにしてます。

まぁ30年寿命のコンクリートを使って欲しくはないですよね。

で、コスト差は数万円アップくらいなのですから是非24か30のコンクリートを使って欲しいと工務店さんにお伝えください。

それだけでより良い基礎コンクリートが出来る確率が上がりますので。

基礎コンクリートの中にある鉄筋にフック

弊社はこんな鉄筋を基礎の中に組み込んでおります。

コレは基礎鉄筋を組み立て途中なのですがジックリご覧ください。

次の写真は別のお宅の基礎型枠が組まれた状態での基礎鉄筋のアップです。

そう、先端がフックになっていますね。

なんで?

一般的にはこのようなフックになっていない事が多いようですが、フック状にする事によって土台が載るコンクリート面の強度が上がるわけです。

そんなにコストアップすることでもない加工ですが鉄筋を組む上で大事なところです。

是非、「鉄筋はフックになっているかどうか?」 工務店さんにお尋ねくださいね。

大事なことは一体打ちとすることです。

多くの工務店さんやハウスメーカーさんでも採用されている2度打ち基礎。

コレだめです。

こんな風な基礎工事をお願いして下さい。

わかりにくいかと思いますが基礎の立ち上がり部と平な部分に跨ってコンクリートが流し込まれているのが見えるでしょ?

これが一体打ちというコンクリート打設の方法です。

何が良いの?

打ち継ぎが無いので、シロアリも入る隙間もありません。もちろん気密も取れます。そして大事な強度も上がります。

良いことだらけなのでこの打設方法を工務店さんにご指定下さい。

多分、必要ないだとか何とか言われるかもしれません。

ですが、必要な事ですのでされる事をお勧めします。

コストアップはほんの少しだと思います。

弊社は標準的な基礎工事なので費用アップは勿論ありません。

今日は来月早々にお引き渡しになるお宅用のあるものを作りました。

どこかで見かけた様な・・・そうです。京都に行くとそこかしこの路地で見かける犬矢来の様なもの。

犬矢来の多くは竹が緩やかな曲線を描くとても優雅なお姿なのですが、私にはそんな技量は当然の如く無い訳でして、直線の犬矢来となった訳であります。

設置予定は直線で約4mなのだが運搬を考えると2mを2個作るのが良かろうと言う事で本日OMの関西ブロック zoom会議の合間に久し振りにノコと金槌を使ってこしらえてみた。

竹を詰め打ちとするか隙間を作るか?ではその隙間間隔は・・と図面を描き始めたが描くより現物だと竹を並べてみた。

結果、3分(約9mm)空きが自分としては一番気に入った。なので、もう即決定なのである。

と言うことで描きかけた図面はほっぽって頭の中の図面をトレースしながら竹にドリルで下穴をどんどん開けていくことにした。なんせ竹の幅30mm、今回制作は延長2000mm、空きを含めて40mmということは竹が50枚必要。これに3箇所/枚なので150箇所にドリルで下穴を開ける。

簡単なドリル用位置決め台をこしらえて後はひたすらドリル作業となった。

zoomの会議の合間での作業なので、とにかくひたすら …。

ようやく形が見え始めた。

まぁまぁの出来だ。と自画自賛。

年甲斐もなく金槌片手にポーズを取ってみた。

いつもは職人さん達にお任せ売る作業だけど偶には自分でもしたくなる。

やはりものつくりは楽しい。

普段は間取りパースばかり描いているが結局本物には敵わないとの実感。

明日は出張なので設置は明後日か。

もう一台いつ作ろうかな?。けどお待たせしている仕事だらけだし・・。

完成一歩前。真鍮釘が綺麗だけど、華奢なだけに真っ直ぐ打つのも大変だ。

上手くなった頃に zoom会議も終わりを迎えそうで席に戻った次第です。

ご要望があれば仰ってください。喜んで犬矢来、お作りします。

悶々とした1日もようやく終わります。

おやすみなさい。

住まいには緑が必要です。

とは言っても忙しくて手が掛けられないわ…が正直なところでは無いでしょうか?

ですよね、けど緑があるとグッとお住まいに愛着が湧くのも事実です。

ちょっとだけの時間で済む程度のお手軽なお庭も出来ますので、これからお住まいを考えられる方は緑予算を是非取られる事をお勧め致します。

_________________________________________________

まぁ残念な家作りの代表選手は時々見かける「砕石敷きのまま」のオタク。

半年経ってもまだ工事中なのかと見間違えるほどのオタクも造成地の中で見かけます。

設計段階で全く外回りに予算を取っておられずに、進められたんだろうなぁと勝手な想像を私はしておりますが、そんなのは造り手の責任だと私は思っております。

住まい手さんは言われるがままにお住まいだけに予算を掛けられただけ。工務店は家にさえ予算を掛けて貰えば良いと考えられたんでしょうね。残念です。

予算はお住まいだけじゃ無く、新居に相応しい家具や家電、駐車場。そしてお庭の緑にも残してあげて下さい。

極端な話、家自体はそれほどでも無いのに立派なお宅に見えるのは門や塀、そしてお庭の緑のお陰って言うような古い御宅が多くあります。

その反対が家だけにしか予算をかけず、いつまで経っても砕石の上に妙に不釣り合いな新居が建っている風景です。

非常に残念な街並みの出来上がりですね。

________________________________________________

じゃぁ幾らくらい予算をとって置いたら良いのでしょうか?。

そうですよね。一体幾らくらいなんでしょう。

土地の大きさにも家の外観によっても違うことは想像通りです。

特に和風庭園ともなると庭だけでも500万円以上最低覚悟しておかないとダメです。

そんなには出せないわ・・・小さな庭でいいわぁと思われますよね。

けどカーポートも必須だし、歩道だってお洒落にしたいし、街灯だって欲しいとなると具体的に言えば、専門業者さんに全てお任せならば最低200万程度からだと思います。

けどもご自分で出来る事も割と多いので、コンクリート仕事や庭石積み、園路以外ならスコップと根気があれば大丈夫じゃ無いかなと思います。

とは言え、せっかくのお休み、子育て真っ最中の方々は中々そんな時間すら取れないのも事実です。

なので私は嫌がられない範囲のミニ庭園をつくらせて貰うこともしばしば有ります。

もちろん予算もごく僅かです。ほぼ材料の仕入れ価格のみの事が多くなって来ております。

まぁ私が自身の体を使ってやる事ですので・・・。

今日も実は小庭を作って来ました。休日返上です。

好きだから出来る事ですが、技量はまだまだですのでご容赦頂きます。

________________________________________________

今日の現場の一月前の写真がこれです。

手前のアスファルトと斜路になったコンクリートの間、奥行き80cm 幅約200cmが今回の小庭用地です。

当初住まい手さんは全部コンクリートで埋めちゃって欲しいとのご希望でしたが私が反対したのが今回の小庭作りの原因です。

庭を嫌がられていたのは落ち葉や土の流出、庭木の水遣り等々のお世話が出来ないからとの事でした。

ならば、手間のかからない庭なら良いんでしょ?そう言う小庭をデザインするからやらせてと言ってしまったのでした。

今から思えば、住まい手さんの方が一枚上だったんでは無いかなぁとも思えてきましたが、後の祭り。

まぁ経緯はそうとしても手間の掛からない小庭の緑を考えた時に浮かんだのが

何度も使って来ている、杉苔と玉竜。土砂流出対策として伊勢砂利との組み合わせ。そして自然石。

ただこれだけでは形が整わないので、住まい手さんに交渉の末 灯台躑躅(ドウダンツツジ)の小木を植える事にしたのです。

で、本日のお昼前の状態がこれ。

前日の夕方に先行して作業した杉苔と自然石(小岩)のエリアに添えるようにドウダンツツジを配置。

これって意外に難しく、生花の世界に通じる感性が必要だと毎度ながら思いやられる始末。

ご想像の通り私は生花習った事は御座いません。

なので何度も向きと位置、高さを微調整しながら最後は独断で決めて行きました。

本日の午後2時くらいにはこの状態まで出来てきましたが、約残り半分の面積用の杉苔を事務所に置いたままに今更ながらに気が付き一旦終了。

後ろの斜路は左官さんの仕上げ待ちなのでコンクリートの壁が剥き出し状態。ご容赦下さい。

それを差し引いてもちょっと寂しい背景です。

さてさて、どうしたモンだろうと小竹を握りながら唸りましたが真夏の様な土砂降りが降ってきて作業中止と相成りました。

明日は左官さんが玄関の踏み込み石の仮置きに来て下さる事になっているので相談してみようかしら。

杉苔、お手間要らずの玉竜の次に、お勧めの緑です。

苔と言ってもお日様が好きな種類ですので扱いやすいのでお勧め出来ます。

格子を入れる前の窓。

サッシのサイズに対して大きな枠で有る。

正面から見るとその大きさがよく分かる。

このままでは無粋な枠である事は承知している。

当然、考えがあってのこの枠なのだが、いちいち説明するのも如何か?と思っていた。

ようやく棟梁の内部造作もひと段落したので先日この窓用の格子をこさえて貰ったのだ。

昨日のブログでも紹介したのだが、無垢の木のままでは朽ちるスピードが速いのでクリアを塗布して取り付けを今日行ってくれたのだ。

如何だろうか。

窓枠の大きさと格子の大きさ。丁度いい塩梅では無いだろうか。

もちろん窓も大きくしたいのだが強度を無視した大開口はするべきで無いわけだ。

なので、窓自体は小さめなサイズとなってしまったのだが、道路に面した壁面だけに町の風情も考えた上で、この意匠としてみたのだ。

今日は外観上大きな部分を占める2階の大型格子の搬入も行われた。

明日は1階の掃き出し窓部の引込み格子戸も納められるはず。

いよいよなのである。

来月から始まるY様、設計依頼を頂いているN様、K様のプランニングも進めなくてはいけない。

なんだか慌ただしく毎日が過ぎていきますが明日も元気に過ごしたいモンです。

小さなfix窓が剥き出しってのが如何にも我慢出来ず、格子戸でカバーする事に。

普通は建具職人さんの仕事の範疇である。

ただNSの棟梁はサクッと作ってくれる。大変有り難いのです。

松の板から切り出して溝をついて組み立てる。

簡単そうだけど普通の大工さんなら全く出来ない。

うっかり普通の大工さんに頼むと叱られる事になるのだが、我が棟梁は涼しい顔で採寸してくれる。

綺麗な柾目の松に一手間掛けて ただの板を格子に変えてくれるのだ。

本当は無垢のままとしたいのだが、外部なのでそうとも行かず最近はノンロットのクリアで保護している。

塗料もいろんな会社が製造販売されているのだが実績として信頼できる塗料は今のところノンロット。

ただ、もっと耐久性が高く無垢の風合いも傷めない塗料を現在試験中なので近いうちにシオン社にとって変わるかも知れない。

今回はノンロットさんで仕上げて貰う、さて潮風混じりの場所でその耐久性はいかに。

楽しみなのである。

今日現場に行くと組み上がってクリアを塗ったものが天日干しされていた。

建具職人さんが作ったものにまったく引けを取らない綺麗な格子が出来たていた。

住まい手さんにその価値を伝えたいところだが、そこはさり気なくしておこう。

御依頼を頂かなくてもnsの家には漏れ無くついて来る「造作家具」。

私の自宅でも便利に使っている「造作家具」、全て大工さんの…と言うより「ナニワ棟梁の造作家具」なのである。

家具職人でもあった棟梁は食器棚やテーブル、書斎の書棚等をサラッと形にしてくれる。

大変ありがたい。

高級な材を使ってしまうととても手が出せなくなる造作家具であるので「えー塩梅」を模索しながら使用材を選び生活の道具を作るように心がけている。

この造作家具は香美町一日市の某邸で作っているものだ。製作途中ではあるが見て頂く。

食器棚2段、生活家電や、道具箱なんかを置く中間棚、下部は雑多なモノを仕舞うエリアを想定。

左手には冷蔵庫を収める箱。

冷蔵庫って実際、悪目立ちしてませんか?

この様に冷蔵庫も同じシナで作った箱に入れると食器棚と同じ見映えとなり特有の違和感が無くなるのでオススメしております。

幅1800高さ2300程度の大きめな箱、まぁ高いところは使いづらいので軽い空き箱やらお盆程度の住処となるのであろう。

実際、これくらいの大きさが邪魔にもならず収納力は意外にも大きいのである。

このオープンな中間棚は高さ500あるので電子レンジでも置ける様になっている。

幅が1800、約畳一枚分なのでレンジ5台は並ぶ。必要無いか…。

すべてを隠す収納もスッキリするのだが、生活の中ではイチイチ開けなくても探せるこの様なオープンな棚が重宝すると私は思うのだ。如何でしょう?。

私の手が目障りかも知れないが、引戸の取手はモアビという硬い板を削ったモノ。

この引手のデザインは伊礼智先生のiWorks家具。

小ぶりで主張しすぎない大きさが好みなのである。

今回の扉材はラワン。

シナ材で作った本体と色を分けてみた。違和感無い。

現場は仕上げの真っ只中なのでまだ雑然として居るが照明を入れ、壁を仕上げた状態で再度見て頂こうかと思っております。

造作家具。と言っても大工棟梁が作ってくれます。

あまり無いのかな、大工さんが作ってくれる家具というか生活の道具。

私達はいつからか毎回作らせて頂いている。

もちろん、作り込み過ぎないように注意しながら。

材料もシナランバー中心。安くは無いが、家具用の素材と比べたらとんでも無くお安いのは事実。

もうじき出来上がる。

2つの食器棚と家電収納、そしてTVボード。

我が家も同じ素材で作って貰ったけど、ちょうど良い。収納率も使い勝手も。

お引渡しももうじき。今月中に全て終えられるかは神のみぞ知る。

最近特に周知され出した住宅における温熱環境。

Ua値がどうだとかC値は幾つか?だとかを尋ねられる機会が増えた。

それはそれで良い事なんだろうけど、多分これも流行り廃りの流行のようにも感じている。

それはすま居心地に直結するのだけど、どうだろう。本気で考えられているのだろうか。

極論、温熱環境を主に設計を括ればなんじゃこれ?と思うような住まいは簡単に出来てしまう。

零下の世界に位置するのであれば、またそれが半年以上続く場所であるのであれば最重要だと素直に私も思うのだが、果たして私が住んでいるこの地方にと考えると最重要なのだろうかと思ってしまう。

誤解をされそうなので断っておくが、私は断熱や気密は二の次で良いなどとは思ってはいない。

ただ一番で無くても良いかもしれないとも思う気持ちもある。

多分、キチンと作ればC値は1.0を切る事は全く難しく無い。

Ua値に於いても同じく、現在の最高等級である4などは何処が作ろうが簡単に作る事は出来る筈だ。

もっともそのレベルは当たり前だと言う事が大前提であるのだが、G3をクリアする為に4の断熱仕様に数百マンを追加してまでも作る理由があるのだろうかと思うわけだ。

窓を全てトリプルガラスの辷りとし、極力窓は小さくそして少なくする。

付加断熱、基礎下にも断熱材を敷き込む。

そんな風に断熱等級を上げる事はそう難しく無い。

でもそれで、それだけで良いのだろうか?暮らしやすいのだろうか?

との疑問はいつも頭の何処かにあるのだ。

我が家は木製サッシュと樹脂アルミ複合、そして樹脂サッシ、シングルアルミサッシと今考えられる一般的な窓を場所場所を考え取り付けているが果たして体感的に変わるか?。

はっきりと分かる季節は数ヶ月はあるが一年のうちほとんど分からない、いや体感出来ないのである。

なので断熱オタクのような家つくりは一息ついて、家具やデザインにも費用をかける事の方がより満足度の高い暮らしや住まいつくりが出来ると思うのだ。

OMソーラで日射熱利用して、ほんのりとした暖かさで我慢出来ない時代、世代のせいかな。

OMですら電気設備中心になって来ている。私はとっても違和感を感じているがそう言う時代なのでしょう。

ボヤキでは無いのだが

薪ストーブを焚いたり、ヨシズを出したりしまったり。

夏モンと冬モンを入れ替えたりなんて、ちょっと前までどこのオタクでも普通にされていた事。

安近短なんて詰まんない。

ちょっと手間暇かけた暮らしも良いんじゃ無いかなぁと思う私なのです。

いきなり数値と言うか単位のお話です。

家作りを始められたご家族、特に理工系の御主人様が大好きな数値、単位のお話。

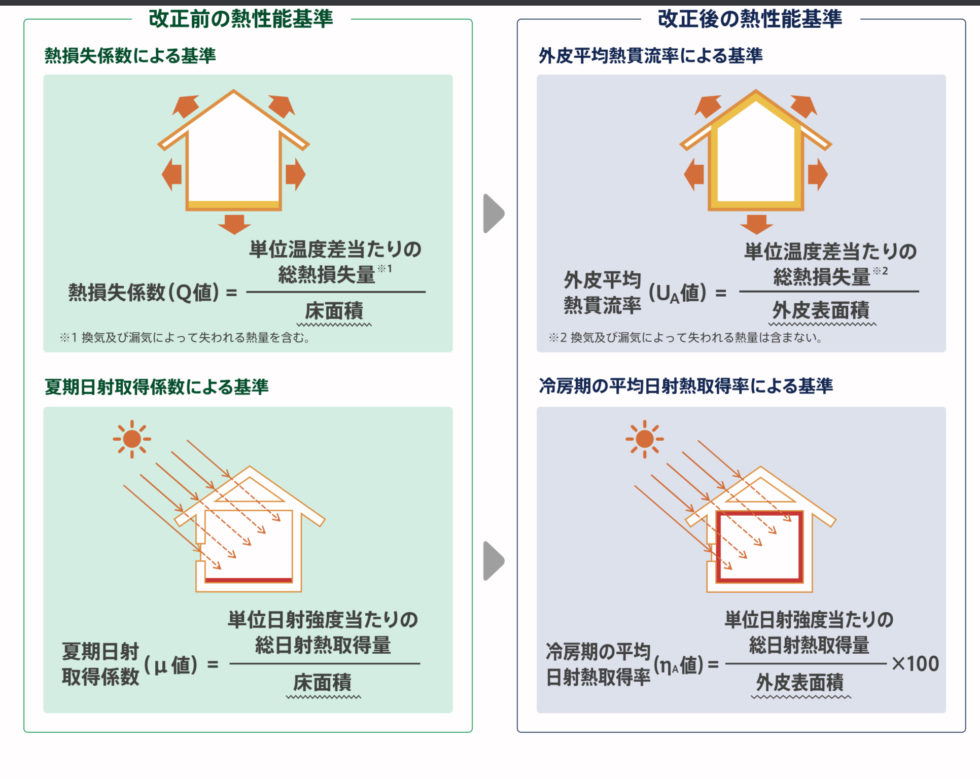

そう、皆さん大好きなUA値。熱還流率、いやさ「外皮平均熱還流率」。

数値が小さい方が良いと言うことになっております。

まぁそんな事は実際如何でも良いんです。少々大きかろうが小さかろうが大差無いのです。

いきなりなにを言い出すんじゃ?と思われる事でしょう。

実はこの値、「平均」ってとこが怪しいとこなんですね。

そう、平均なので例えば壁がダメでも窓が良いと平均でだとOKな訳です。

もっと言えば屋根がダメでも壁と窓の熱還流率を小さくすれば平均値はいい値になってしまうんですね。

これってダメでしょ?

なんとなくUA値で言われると屋根も壁も窓も基礎(床)も同じくらいな性能を持っていて、それの平均って事だと素直に思っちゃうんですが、そうじゃ無いって事です。

学校の成績の様にどこか飛び抜けて良くてもダメなのです。

まぁ、窓メーカーさんの回し者の様な先生が盛んに窓の事を取り上げてくださったから日本の窓はかなり急速に改善されたと私も実感しているのですが他の部位が追いついていない。

いまだにシングルガラスの新築は見かけなくなったけど、小さな「すべり樹脂窓」を点在させているだけで自称省エネ住宅が大手を振っている我が但馬地方を見る限り、まだまだだなぁと。

こんな事を書くとご批判を受けそうなのでやめときますが、真っ向反対の私の自論は「窓は出来るだけ大きくとりましょうね。」です。

その心は

おひさまのおかげを頂くって事なのです。そう、日射取得。こう言うの好きでしょ?。

いまや優秀な計算ソフトがありますので、この辺りのシミュレーションはわりかし正確に算出されます。

なので

やたらUA値を表に出して来る営業トークは聞き流されても良いところなのです。

UA値が小さかろうが換気や隙間を無視した上に日射取得が無いお住まいは寒いのです。

ご存知の事でしょうが国土交通省がこのように改悪した熱性能基準、これってどうよ!なのです。

誰の差金かはわかりませんが換気による熱損失やQ値やC値を闇に葬ってUA値なるものにスポットをあてている日本の行政はアンポンタンか?いや、優秀な官僚の事ですの、できっと確信犯ですね。

私感ですが一番大事なのは無用な隙間を作らない施工力です。

つまりC値の小さいお住まいを作る能力があるかどうか。

UA値なんて高い断熱材と高い樹脂窓を付けりゃ誰だって立派な数値は出せるんですから。

昭和な家で母親から言われた言葉を今更ながら思い出します。

「寒くなるから はよ戸を閉めなさい!」と「寝転がってたら風邪ひくよ!」。

まさしく真髄を我が母は教えてくれて居たんですね。

つまり、隙間があると「なんぼ暖房(冷房)してもあかん」のです。

要はC値がわりかし大事なんです。

けど、実測されているところは少なそうです。( 大事なのにねぇ。)

最後に

C値は小さいほど良い訳ですが数値だけにこだわりすぎる事のない様にされて下さい。

殆どのマニアが言われて居ますが1.0以下。出来れば0.5程度で充分かと思います。

そうそう、単位はcm2/m2です。

日本の省エネモデル住宅の延床120m2だとすれば120cm2(12*10cm)の隙間があるとC値1.0となります。

この程度でも凄く無いですか?

そうそう、Q値もお忘れない様に。(^^)

グループ会社である中弥技建工業が受注した香美町観光案内所新築工事。

設計は地元香住のY先生の事務所。

(デザインを工夫される先生として私も気になっている先生のお一人である。)

建設場所は私の住む駅前区。JR香住駅の東側に位置する。

2つの要素が重なった為、私自身は、あまり積極的ではない公共建築事業ではあるが応札をし、図らずも中村では無くグループ会社である中弥の方が落札となった。いやはや。

なので私たちN s住宅事業部も深く関心を持ちながらも事業を見守っているのである。

現場では

公共事業である為、当然『私達の主観、思想などはさておいて』となる訳で、書かれた設計図書をひたすらトレースしていかなくてはいけないのですが、そこはそことして、設計意図を汲み取りながらも良かれをご提案しながら現場を進めてくれている現場監督に感謝なのです。

基礎コンクリートが打ち上がった旨をiPhoneで受けた写真がこれ。

綺麗な背景の空もそうだがキッチリ一体打ちではないか!

設計図書にそう記載されていたとすれば『さすが先生、わかってらっしゃる』となるが、ことの真意は聞いては居ない。

で、そろそろ脱型の時期かと昨日の夕方に現場を訪れた。

セパが残って居てイタイタしいですがキッチリと打ち継ぎの無い基礎が出来上がっていた。

NSでは此処から基礎気密パッキン施工、建て方、ホウ酸処理、断熱施工となる。

まぁ、そこはそれ。

新しい香美町の観光の玄関口となる観光案内所の完成は蟹すきが始まる前。

コロナ騒ぎもひと段落もふた段取りとなっているはずである。

是非、列車でノンビリと香美町香住においで下さい。

こんばんは。7月6日午前2時前です。

こんばんは。7月6日午前2時前です。

家族が寝静まって居ます。静かな宅内ですが微かな音がしております。昼間では気が付かない程度の音ですがやはり深夜。小さな音が聞こえてきます。

その音の出所と言うと

私のこもり部屋、勉強部屋とも言っておりますが。

このスペースの上部に付けたパナさんの換気扇です。

この換気扇、引っ張る紐が付いておりまして一回引くと排気モード、もう一度引くと吸気モード、そしてもう一回引くと停止となります。

私はまだタバコを吸う人でありまして家人から煙たがられる訳であります。まぁ時代的に当然なのでしょうが・・・。

と言う訳でタバコを室内で吸う時はこの換気扇にお世話になっているのです。

かなり強力な換気能力を持っているのでタバコの臭いは家人に指摘される事なく無難に過ごせております。

つまり3種換気が正常に働いている状態と言えるのでしょう。

ただこの3種換気、他の場所からの汚れた空気を私の部屋に強制的に引き込んで部屋のタバコの空気を含めて外へ放出しているので、その部屋にいる私は少し息苦しく感じる場面もあります。

まぁ、排気経路のバッファに位置している訳ですから当然なのです。

で、この換気扇の紐をもう一回引くと、そう、吸気モードになり新鮮な空気が部屋に引き込まれる状態になります。

この状態でタバコを吸うと最高に私は気持ちがいい訳ですが、そうは行かないですね。

実際、今の様にタバコを吸わずにいると、とても気持ちが良いです。

呼吸が楽になるのが実感できるのです。

これって新鮮な空気、つまり酸素が供給されているからだろうと思います。

人間が必要な空気量は大きな気球並みと言われております。また部屋内の必要酸素量もネットで調べれば出てきますので興味のある方は後程お調べください。

一般的な新築のお宅の多くは第3種換気と言われる換気方法を採用されております。

勿論、真面目に体積を計算し採用する換気扇の能力を検討し適切に配置されている筈ですが、全てのお宅がそうされているかは私にはわかりかねます。

もしかしたら、価格だけで選んだ安い10cm径の換気扇(パイプファン)を6個くらいつけてたら充分だろう?てな感覚でトイレ、洗面、LDK、寝室等に吸気口とセットで・・・かも知れませんが。

勿論、換気性能には気密性能が直結した問題でもあります。

まだ高気密なんて息苦しいだけだ・・なんて言われる工務店さんがおられる様ですが決してそう様な事はありません。まぁ今更言うことではありませんね。

適切な気密性を持った箱であれば計画的な換気が行えるのですが、『どこから吸気されるかわからない低気密なお宅』ではまともな換気(湿気の排出)が出来ずに結露リスクを高めたり、低酸素な場所が意図せずに造られてしまうんですから、やはり気密性能は必須なのです。

では、どれくらい?が気になる所ですね。

私の所属する新住協関西の工務店さんの多くがC値=0.5以下が当たり前ですので私もそれを一つの目安にしております。

この気密性能って奴は施工精度に正比例します、つまり手作業の精度によるところが大きくて見様見真似では出来るものではありません。

当然、気密性能を上げる為の資材や方法がありますので意中の工務店さんに一度お尋ねされる事をお勧め致します。

そうそう、今日は気密のことをウダウダ書き散らかす目的では無かったのでお話を戻します。

換気には第1種換気、第2種換気、第3種換気の3種類がありますが一般的なお住まいには第3種換気が多く採用されております。

ただこの第3種換気にもダクトレス、ダクト式とこれまた種類があるのですが圧倒的にダクトレス第3種換気と呼ばれるものです。

いや悪いと言っている訳ではありません。気密もしっかり取れてさえいれば第3種換気で充分な換気は出来る筈です。そう設計されて居るはずです。

ただ気密資材も使わず気密測定もせず、『まぁ大体・・・』なんて言ってる工務店では換気性能は期待されないで下さい。

もう予言の世界に入るくらいのえー加減な希望的観測ですから論外です。

論外なお話は置いておいて・・・・。

家作りを勉強された方は第1種換気が大好きです。

それもダクトレスタイプを好まれる方が多い様に思います。私如きではその優劣を語るほどの知見も持ち合わせておりませんが、実感として第1種換気の性能を出せるのはやはりダクト式だと思っております。ダクト式であれば部屋毎に必要吸気量や排気量の計算が正確にできる事は勿論であり期待値的な希望的観測ではなく機械的な性能、能力がはっきりとしている状態で吸排気計画が机上であっても可能である訳ですから安心ですよね。

ダクトレスは吸ったり吐いたりが同一パイプであるところがそもそも『???』と思うところではあります。

さて

OMソーラからも近年全館空調のシステムが相次いで発売されました。

OMXとパッシブエアコンの2機種であります。

その性能は全国のメンバー工務店で実証されておりますので良きものと信じておりますが私はまだ施工実績がございませんので真偽は解りかねます。(OMのHPで詳しく解説されておりますのでここでは割愛させて頂きますね)

長くなりましたが私が今日お伝えしたかった事は

第2種換気って気持ちいいわぁ です。

ご存知の様に第1種換気は吸気も排気も専用換気扇で行われるのですが、その吸気のみを採用したものが第2種換気と呼ばれる換気方法です。

聞くところによると精密機械工場やクリーンルーム、手術室ではこの2種換気方式を採用されて要る様です。

勿論、吸気側にそれ相当の浄化機能を持たせている訳ですが常に新鮮な空気を取り入れると言うよりも室内を加圧して、吸気箇所以外からの流入空気を止める、つまり微細なゴミ等の流入を止めると言うことを重点とされている様です。

一般的な住まいで考えると

第2種換気は新鮮空気つまり酸素たっぷりな綺麗な空気を取り入れられて気持ち良いわぁと言うことです。

(まぁ大都会では無理ですが)但馬のような環境であれば2種換気の恩恵に預かれる場所は多いのではないかなぁ。少なくても私の住む香住の環境であれば殆どのお宅で有効ですよね。

勿論

予算が許されるのであれば熱交換も含めたダクト式第1種換気が最適解であろう事は間違い無いですのです。熱交換の一種換気の導入費用はダクト工事も含めておおよそ100万円。

高額かどうかは意見の分かれるところだと思います。

まとめとして

お住まいのある場所、条件によって最適な換気方法はあります。

ただ何処であっても安心なのは

やはりダクト式第1種換気方法と私は思っております。

その次はダクト式第3種換気。抜群にコストパフォーマンスが高いです。

そのお宅で勉強部屋や空気が汚れやすい部屋(タバコ部屋)などに第2種換気を追加する。

これが最適なお住まいも多くあると思います。

最後が

大多数のお住まいで採用されている第3種ダクトレス換気、(コストだけで言えば最優等生の)第3種換気、通称パイプファンです。

最下位で大多数てのが気に入らんですね。

ちなみに

私が好きなOMソーラって実は第2種換気なのです。

温めながら換気をする。しかも太陽熱で。

開発者の今は亡き奥村先生(東京藝術大学教授)は『OMは換気装置だ』と言われて居たとかなんとか。

うーん、素晴らしい。

外観も豪華な設備も大事ですが、住う人達にとって室内の空気環境ってもっと大切な事なので換気にもご興味を持って頂ければと願います。

私は実はZEHやPV嫌いです。

嫌いなのですが、住まい手さんがお望みとアラバお聞きをする。と言うスタイルです。

嫌いな理由はまた別の機会で。

とは言え

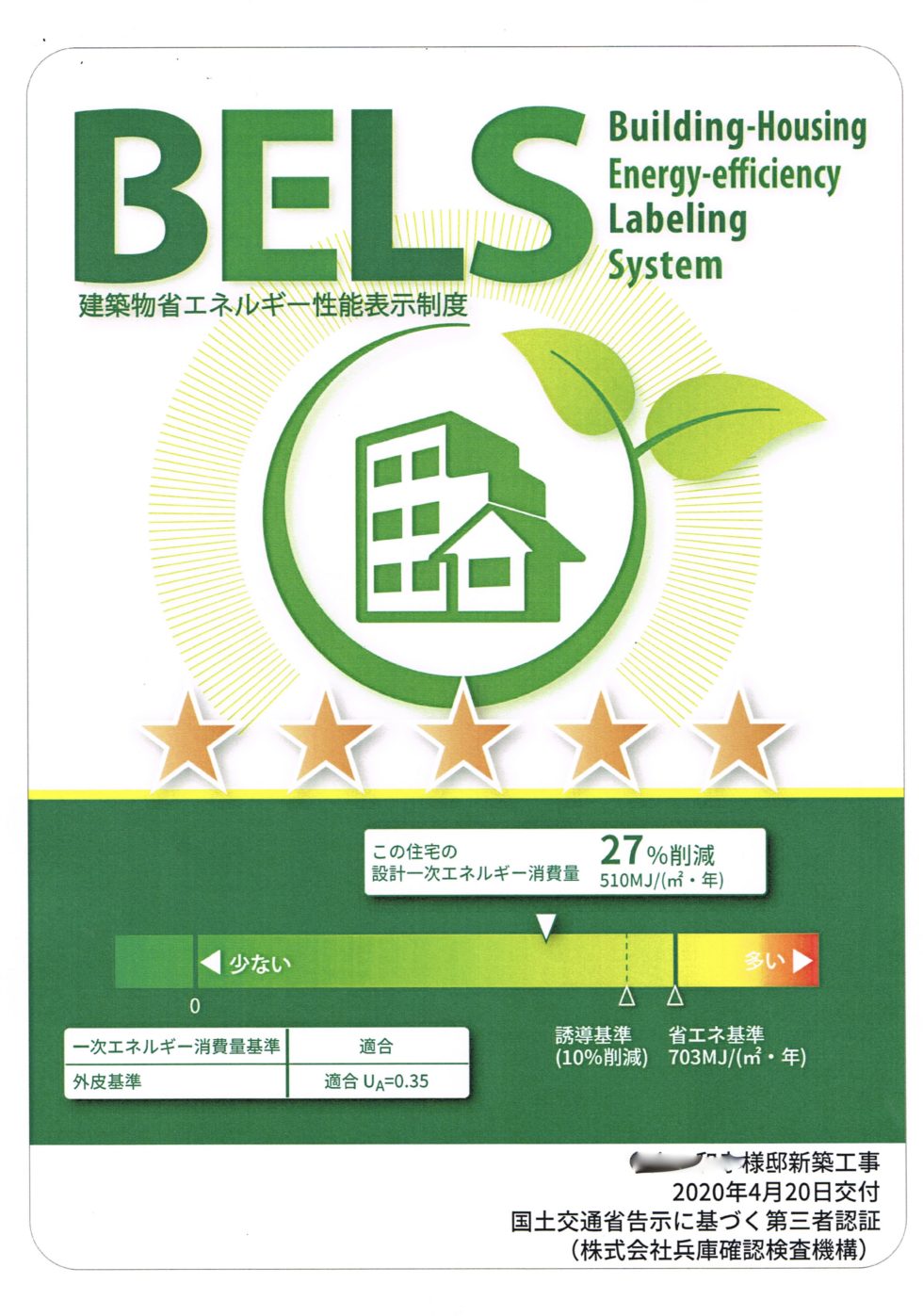

当社もZEHビルダーでしてSiiに登録を致してはおります。

当然、ご存知だとは思いますがこのZEH、お国から認定を頂かなくては補助金を頂けません。

補助金を頂き導入費用(イニシャル)の実質負担を減らし、イニシャルを数年で稼ぎ出してその後の生活ランニングをほぼゼロに出来ると言う結構なものではあるのですが(私は嫌い。)このZEH認定なるものはBELS計算をして星5住宅(一次エネルギー削減率25%以上)でも高効率のPVを屋根一杯に載せてもナカナカ達成しないハードルのまだまだ高い仕組みになっているのです。

まぁそれに気がついて『ニアリーZEHなる基準』を創られた訳ですが、そもそもこの計算方法が間違っているんじゃないかなぁと私は思う訳です。

今更ながら釈迦に説法ですがZEHとは平たく言えば

日常のエネルギーの収支をゼロにする。

その手法として躯体の断熱性能を上げ、高効率機器を使用し生活の一次エネルギー消費を削減、足らない部分はPVで賄う。と記憶しております。

本題ですが

ZEH計算をすると結構な省エネ住宅を作っても20枚以上の高効率PVを載せなくてはZEHには成らない仕組みがなんだかおかしいなぁと思う訳です。(PVの製造、廃棄に関わるエネルギーはさておいて と言う考えも嫌いな一因なんですが・・・。)

地球温暖化防止のために化石エネルギー使用量を減らすのが急務な筈なのに『PVいっぱい載せ住宅』を量産するような仕組みに何故しちゃったんだろう。

ZEH(の理想)のハードルを下げ、少量でもPVを載せてもらえるように導入費用相当の補助金も出して・・・と言うのが本筋だと私は思うのです。

で、今度は蓄電池業界が市場を狙っているようです。(商魂たくましいもんですね。)

そろそろ正気に戻らないと地球が暮らせない星になっちまいそうですぜ。