彌吉のブログ

軒天。

屋根の流れ方向の先に所謂「軒先貸して母屋取られる」トコの部分。

ここの天井(屋根裏)の事と理解して下さい。

多くの住まいは白っぽい板を貼られておりませんか?

街では防火を目的に不燃板と言われる「珪酸カルシューム」で作られたモノの表面に塗装をしたり木目調のシールを貼ったりしたモノを使われております。

いいですね、目的に合致した製品を使われているのですから。

法律で決まったことを素直に行われている訳です。

が、

アレってお好きですか?

と言うよりも興味もないところでしょうか?。

またまた

私感ですが

私は好んでオススメしませんし、実際に使いません。

だって防火目的ならば木目調シール、「本物を忠実に再現しております」って売り文句。唖然です。そんなゴミになるモノわざわざ貼らなくても良いですよね。

ペンキで塗らなくてもいっそ「素材のままで良いのでは」といつも思ってしまいます。

私がお世話になっている地域では「防火についての規制があるところ」のほうが少ないので、あんなモノを使わなくても良いので助かっておりますが、どうしても規制がかかるところでは「無粋なモノを表面に出さなくても良い方法」がありますので、コストは少し掛けても無垢の板を使わせて頂きたいのです。

コレはNSの事務所なのですが、ドアに貼られているのはhem。

天井というか軒天はレッドシダー。だったかな。

どうしても違和感を感じ、やって貰ったのですが如何でしょうか?。

と言っても

なんでも良いから板を貼るってのはやめときましょう。

ちゃんと板を使うなら綺麗に見える様にとの一工夫が必要です。

垂木の上には杉の野地板。コレについては後日語りますね。

割り付けが肝心。

此処に杉板を貼っていくのですがどんな板を貼るか?幅は?などなど。

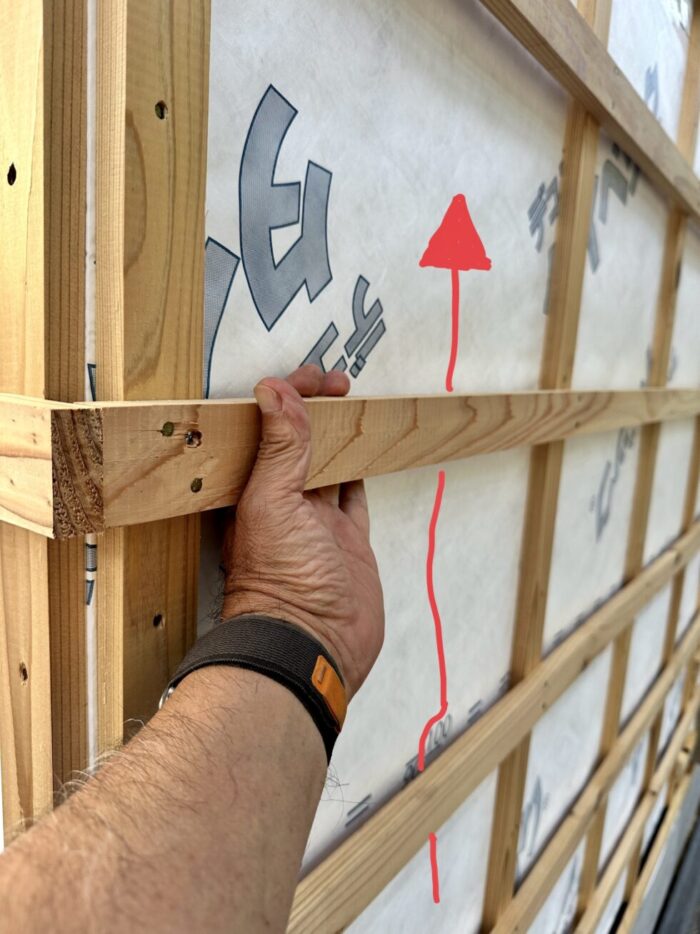

で、軒先には通気層の吸入口をと課題がありまして、サクッと絵を描くよりも現物合わせが一番間違いないのでキレッパシを使って

「コレで良いか?」

と棟梁が見せてくれました。

軒先の通気口補助桟、軒天板割り。外壁との取り合い。

面倒くさい事を言う私ですがそれを聞いて形にしてくれる棟梁。

本当に助けてくれます。

確か、最近、通気層について書いております。

透湿防水シートについても。

通気層が隠れるまでにご紹介しておきます。

そもそも、通気層とは。

面白くない、そんな話しは要らんとのお声も頂くので簡単に。

通気層、外壁から屋根までスムーズに空気が流れていく空間である。

以上です。

もっと詳しく知りたい方はwebでより詳しく説明されているのでそちらをご覧下さい。

では実例を

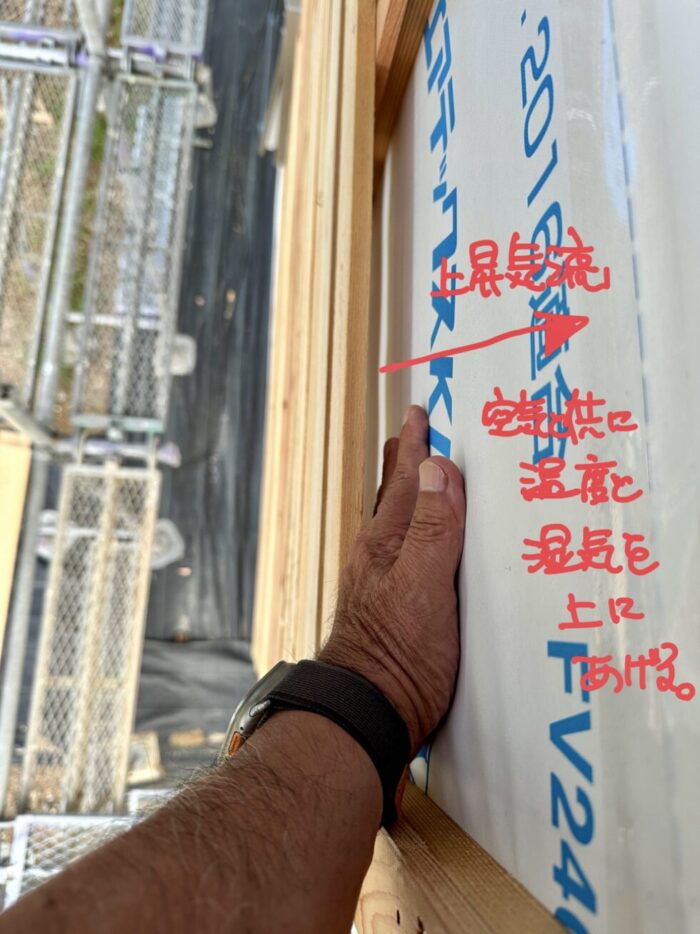

外壁の一番下から空気を吸って屋根までスムーズにあげて棟から排出する為の通路ですので、空気が流れやすいように作らねばいけません。

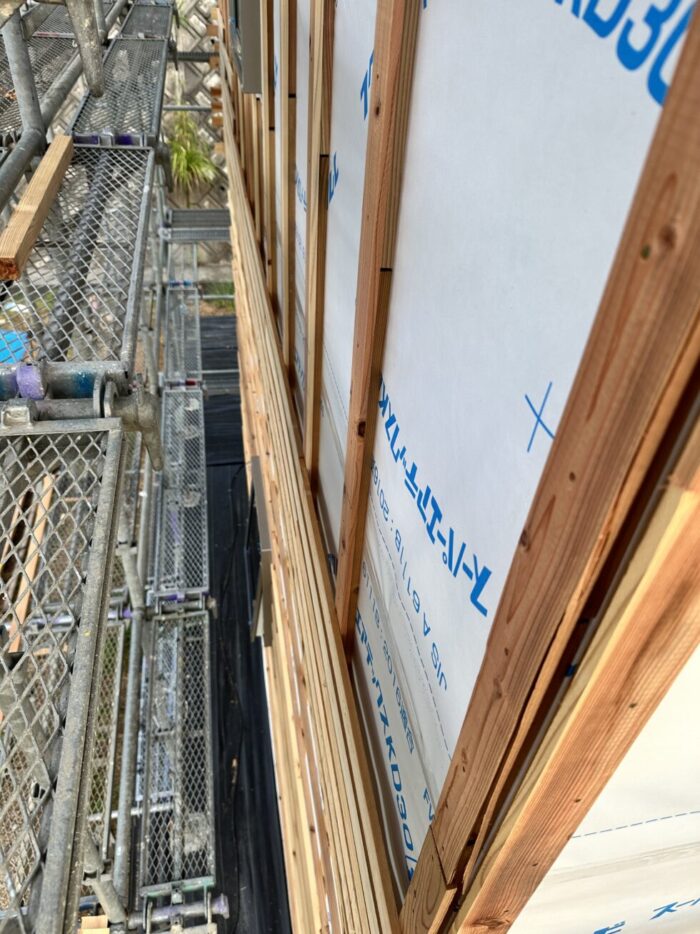

なので、縦張りの外壁の場合はクロスした下地板を弊社では採用しております。

私の手が潜り込めるくらいのスペースがありますね。

私の手が潜り込めるくらいのスペースがありますね。

横になっている板の上に外壁を縦に貼っていきますので空気の流れはとってもスムーズなのはお分かり頂けますよね。

窓の部分は?

窓の下にある縦板が途中で切れてますね。

ここから左右に空気が流れていく訳ですが、弊社では更に横向きに板を貼っている(クロス通気下地) ので、ココも切らなくても充分空気は左右に流れる訳ですが、念には念をと窓下で切っているのです。まぁ大した事ではありません。

基本的に外壁の通気はこのやり方で良いと思います。

今回は上部に塗り壁を行いますが、下部の板張り部との厚みを揃える為、更に厚い空気層になっております。

下は狭め、上に行きほど大きくすると上昇気流が速度アップします、多分。

壁が熱せられたり屋根が熱せられると上昇気流が起こりますよね?

外壁にある通気層を伝って外壁下部に在る通気入口から比較すると冷たい空気が吸い上げられて屋根まで持ち上げられます。

スムーズに流れるように施工をしておかないと便秘と同じ「フン詰まり」となり外壁の熱が室内に伝わり家自体を暖めてしまいそうですね。

そして万が一、

外壁から水が侵入した場合には留まった水や水分で下地板や留めた釘が腐ったりしそうじゃ無いですか?

なんか嫌ですよね。なので通気層大事なのです。

さて、

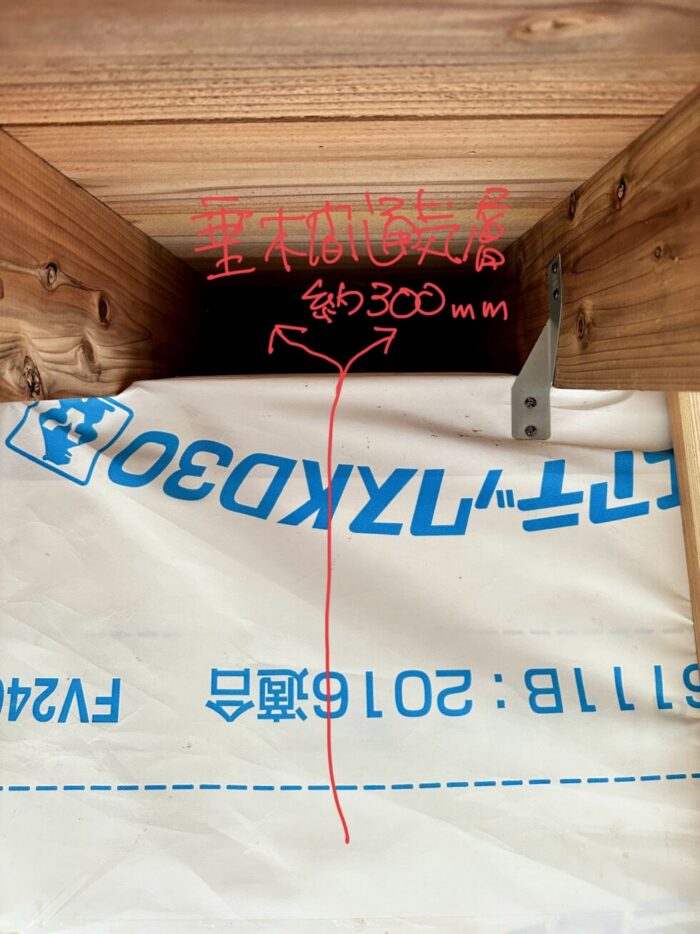

いよいよ湿気等の放出口となる棟です。

(資材待ちですが)ご紹介をするとここの赤線をカッタでカットして棟換気資材を取り付け、板金で包むとようやく完成となります。

(資材到着次第、改めてアップ致しますね。)

終わりに

なかなかの長い道程ですがこの程度はどちらも真面目に施工されておられるのでNSだけの特別なモノでは無いのですが、大変重要な施工でもあります。

多分、「通気層?、シートテープ抑え?」です。

地味過ぎてどなたもご存知頂いていないんで、あえてのご紹介です。

そうそう私はこの防水紙にも一手間入れております。

大した事では無いのですが、シートの継ぎ目にテーピングして下から登って来る空気がシート内に入ってしまいそうじゃ無いですか?スカートの下から空気が吹き込まれるイメージです。嫌ですよね。

安いシートですがモルタルラミテクトという防水紙と二重に貼る事になる「塗り壁」ですから必要にして充分だとの思いでお安めのシートを採用しております。

シートの「ブランドにコストをかける事」なんて事よりも「テーピングでスカートを抑えてスムーズな空気層を確保すること」にコストをかけることの方が重要だと思っております。

ではまた。

棟換気編、お待ち下さい。

その1

「玄関は御主人様の顔だぁ」って昔はよく聞くセリフでしたね。

いまや憚れる。

いっそうの事、「奥様の御顔ですから」と言っておく方が良いのかな。

とか言いながら、玄関について悩ましく、ひたすら悩ましい気持ちでおりました。

玄関入り口は?

迷わずユダ木工さん、iWork伊礼智デザインの桧木製引戸。

出石の家でも採用、

大きな屋根下空間。黒壁に桧の引戸。良いです。凄く良いです。

網戸も組込まれている優れ物。

試作段階で広島のユダ木工さんの工場に見に行くくらいのファンです。

なんと2013・7・18の私と彼。 ちょいキモイ。

網戸付き。

網戸付き。

若くは無い10年前。

工場の方に撮って頂いたけど、申し訳なかったなぁと。

鍵にも惚れた。

その2

屋根勾配も痺れる箇所だ。

玄関引戸(ドア)と玄関庇屋根の天井との間延びした空間は許せないポイントの最大クラス。

鼻の下を伸ばしたオッさんくらいだらしない。

で、屋根勾配がこのだらし無さ要因の主犯格だ。

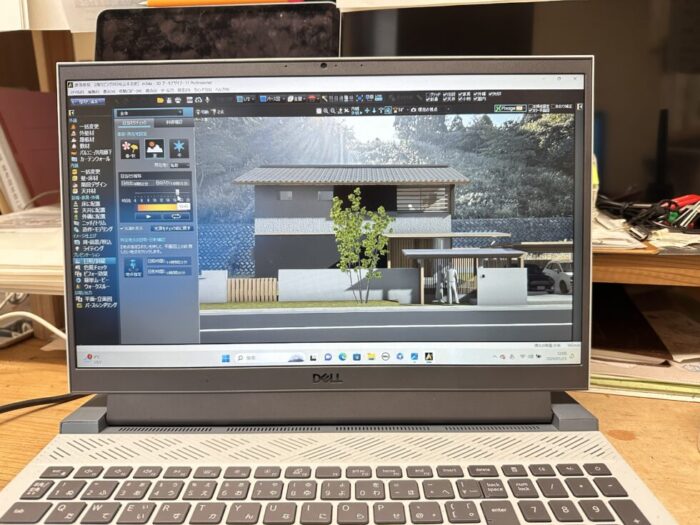

図面で幾らか追い込んだつもりでも、実際のところは分からない。

という事で大変現場に迷惑をかけてしまったが仮の玄関屋根を掛けてもらった。

三枚の写真の違いに気が付かれるだろうか?

微妙に屋根の勾配が変わっているのですが、ほんの誤差程度です。

一枚目は2寸勾配、コレは緩過ぎて道路面からプラス60cmの建物地盤故、前面道路からは屋根ガルバ銀黒がほぼ見えない。

うーむ、しまらん。

で、

二枚目は3寸勾配、コレはあげ過ぎて屋根ガルバ銀黒が見え過ぎた。

マスプロアンテナだ、ダメ。

で、3度目の正直って訳で

垂木の水上側を3cm下げてみたのが三枚目。

うーーーん、コレが良いと決めたのです。

勾配が決まったので棟梁に垂木等々の刻みをお願いして大役が一件落着となりました。

と思ったら、

引戸と水平にする天井板はどうすんの?

垂木の上の板は何を使おうか?と棟梁。

やばい、決めきれていなかったわ。とは言えず⋯。の1日でした。

晴天になった休日。妻と二人で訪れた現場。

てな事はさて置いて。

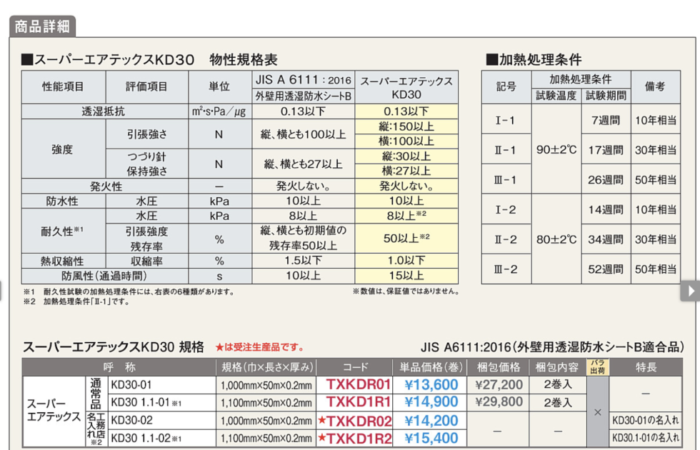

2階と1階のシートが違う銘柄なのは既にお気づきでしょうか?

2階は日本製、フクビさんの製品で「スーパーエアテックス」。一般普及品です、よく使われております。

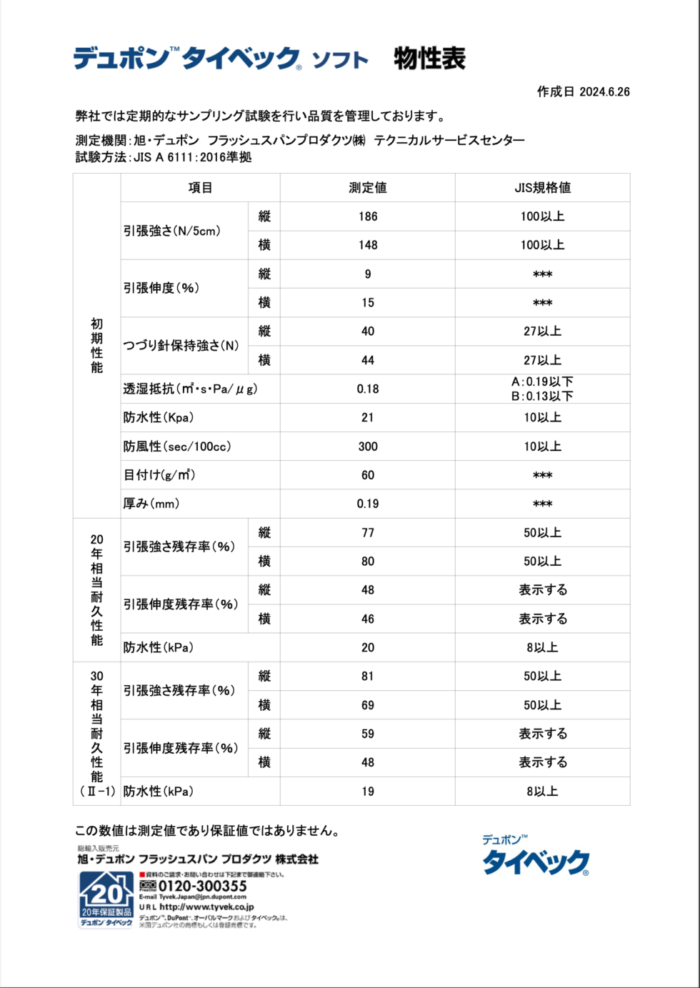

1階はデュポンの「タイベック」、これまたよく使われているのかな?

両者のお値段はそこそこ違います。

が、性能差は私は良く分かりません。

自分で比較試験をした訳では無いのですから。知識としてはメーカーさんの受け売り程度。

けれど触れば分かります。目を瞑っていても多分どなたでも判られると思います。

さて

この透湿防水紙は紙自体に湿度を通す小さな穴が室内側から外に向けて湿度を放出する為に、そして外部からの水分を室内側(と言っても耐力壁)に伝えないような性質を持っております。ま、そうあるべき性能を持っている物だと信じておりますが実験はまだしておりません。

なのでメーカーさん公表の数値を鵜呑みにしている状態なのです。これってよく無いのですね。

このスーパーエアテックスは JIS A 6111:2016(透湿防水シートB適合品)だ

タイベックの物性表(性能と読み替えても良いかと)

上記の物性表から読み取れるのはタイベックの方が性能的に良いようですね。

では、良い方を使えば良いじゃん てなりますよね。勿論そうです。

そうなんですが、今回のお住まいは2階はそとん壁、この下地にも防水効果抜群のモルタルと防水紙が施行されます。

そして断熱材はセルロースを施工(結露計算済)となっておりますので求める透湿抵抗はJIS規格クリアで充分と判断し、お安いもので充分だなと判断しております。

加えて

勿論の通気工法であり、クロス通気胴縁施工でもあるので2階については透湿防水シートは不要かとも思われますが、とはいかず。との判断です。

あーめんどくさい事を申しました。

簡単に言うと

重要でも無いものにブランド品を贅沢に使ってたり高級品を使っていることを自慢するのは「ダサい」と思っております。

(けれどドイツのウルトさん、これとっても良いですよねお高いですが。)

そうそう、

一時期猛烈に営業攻勢がありました「遮熱シート」。

あれって「室温が下げられる」なんて本当でしょうかね?

なんかそう言う売り込み文句でしたが、私は積極的に使っておりません。

なんか、効果を信じられないからです。だって透湿防水シートが貼られるのは外壁の裏側なのですから。

まぁどこの業界でもありがちな 盲信商品 的な印象を私は持っております。

が、「どうしても」と言われるならば使うかも知れません。

私には効果の保証出来ませんけどね。(爆)

今や通気層の無い住まいは存在しないように思うのですが、通気をどう取っているんだろうと不思議な住まいも見かけます。

通気層、いったい何の事?って方。一度検索をして下さいね。

では私達の通気層を作る工程を少しだけ見て下さい。

外壁にサッシが取り付いてから高さ方向に伸びる板を留めます。

コレが通気層となります。

サッシの下側に少しだけ隙間があるのが分かると思いますが、下側から上がって来た空気がここで左右の隙間に空気が分かれて上昇して行きます。

ここを適当にされている現場も あるかもしれないですね。

さて

木の奥に黒っぽいモノが見えますか?。

この黒っぽいモノが「防虫用の通気資材」です。

見えづらいのですが、縦方向に虫が入りづらい小さな穴が空いているので空気だけを通す訳です。

引いて見ると分かりやすいですね。基礎のすぐ上、外壁が始まるところにこの資材が仕込まれているのです。

で、

外壁が横張りならこの通気層に向かって板を下から順に貼っていく訳です。

では、縦張りの外壁はどう貼っていくのかな?と疑問が湧かれたと思います。

さぁ、如何でしょう?

続く

7月16日 現場に窓が搬入された。

納品されたのはシャノンさんの最新型トリプルガラスNS50。

シャノンウインドウと言えば「でかい、無骨」と陰口にも似た評価をされる。

しかしマニアにはちょいと知られた窓(サッシ)なのである。

その性能は昨今の省エネ、高断熱路線を数十年に渡り群を抜く性能を誇るものである事は周知の事実。

ここ数年のニワカ高断熱ブームに乗ったメーカーさんとは一線を画するサッシを創り出されている真面目なメーカーさんであることはコレまた周知の事実。

そんなシャノンさんとのお付き合いが始まって、ようやく無骨路線から脱却された新型サッシが今回のNS50シリーズとなる。

その銘板がNS 、つまりエヌズとも呼べるので「採用せざるを得ないサッシ」なのだ。

写真はサッシを取り付ける前段階の開口状態。

一般的な「引き違い窓」を採用した2Fのリビングの南と西に位置する。

ココにサッシの枠を留めて障子と呼ばれるガラス部を嵌め込むのだ。

サイズは内幅2550mm、採用される多くのサイズは幅1600mm程度なので大きい部類になる。というか余り無い大型サッシだ。

そうそう、建築仲間ではちょっとイキって「サッシュ」と呼ぶが気恥しいので「サッシ」と呼ぶ事にしている。

サッシの枠を建物に取り付ける。

写真には載ってませんがサッシ枠を留める前に防水と気密を取るために事前に下ごしらえは既に終えて枠を留めておりますのがこの状態です。

こんな硬質のプラシートと気密テープを駆使して雨漏れ、気密漏れを防いでいるのですがご存知でしたでしょうか?

ガラス部のフレームにも一手間を掛けております。

お気付き頂けたでしょうか?

最後の写真に黒っぽいスポンジ状のモノが貼ってある事を。

ご興味の無い方は飛ばしてくだされば良いですがザックリサッシをつける工程をお伝えします。

1。窓の取り付け位置のサッシをつける為の上下に土台みたいなモノを作ります。

壁に穴が開いている状態ですね。

2。耐力面材にサッシを取り付ける場所に開口を行い透湿防水シートを躯体に気密テープを使って留める。

サッシ枠が乗っかるところの下側に防水気密性を上げる為のシートを留めます。

とても見えづらいのですが

サッシ枠の角部に更に90度に加工された硬質シートを留めております。

コレでサッシ枠を留める準備が整いました。

写真は最近よく使われている

「横滑りサッシ」を外側から建物にビス留めをした写真。

白っぽい枠材に気密テープを使って気密防水性を担保します。

この写真は建物本体の耐力面材に後工程となる通気層の厚み分の板と建物本体との気密処理部です。

サッシ枠を気密テープで下から左右、そして最後に上部をテーピングしております。

ようやく完成です。

こんな地味ですが重要な工程を経てサッシが取り付けられるのです。

大工さんは大変なのです。

そんな工程の一部分を住まい手候補 Iさんご夫妻に見て頂きましたが果たして上手くお伝え出来たかはいささか不安であります。

次回はコレまた大事な通気層についてお伝え致しますね。

時々、お問い合わせをくださいます。

唐突にお電話で。

ありがたいことに「HPを見て」と。

ホンマありがたいことなんです。

完成見学会も広告もここ数年出していないのに、何故か。

そんなお問い合わせの中で、たまにあるのが

「ちょっと気になったので数社のうちの1社として」的なお問い合わせ。

かなりお待たせしてしまいますので、候補から外して下さるようにお話しさせて頂いております。

なんか生意気ですいません。やる気が無いように聞こえますよね。

うーん、違うんですけどね。

「じっくりユックリで良くて、一緒になって考えて作っていく家創りが良い」と思って頂ける方との家創りしか多分出来ないと思うのです。

皆さんが「作り手を選ばれる」ように、作り手側の事情も御理解頂きたいのです。

それでも良いと思って頂ける方と家創りをしたいのです。

なので、NSが良いんだよって思って頂ける方はご来社頂き現場や住まわれているお住まいのご家族にお会い下さい。

HPだけの判断は間違えます。絶対。

そして

「完成時期は未定、けどNSと決めている」くらいの方でしたら私は喜びます。

無理をして関わらせて頂いても結果お互いの気持ちがすれ違って信頼出来なくなって⋯。 なんて、どちらも不幸です。

なので、

じっくりユックリな住まい造りを楽しめる方向きなのかも知れません。

さて本題。

暮らしてみるとリビングが丸見えだし、どうすんの?。

で、レースのカーテンと目隠しにもなる断熱性のある厚手のカーテンを買いに走る。

工務店にその事を言うと「防犯の為」と言われてシャッターをつけた。

便利だからと「電動式」を勧められた。

そもそも

昼間に家に居ないから常にカーテンやシャッターを閉めているご家族がほぼほぼ。

何軒もそんなお住まいが連なっている造成地の新築のお住まい。

アレってなんも考えずに設計された挙げ句の姿と悲しくなります。

私的にはありえない⋯。

で、私の主張。

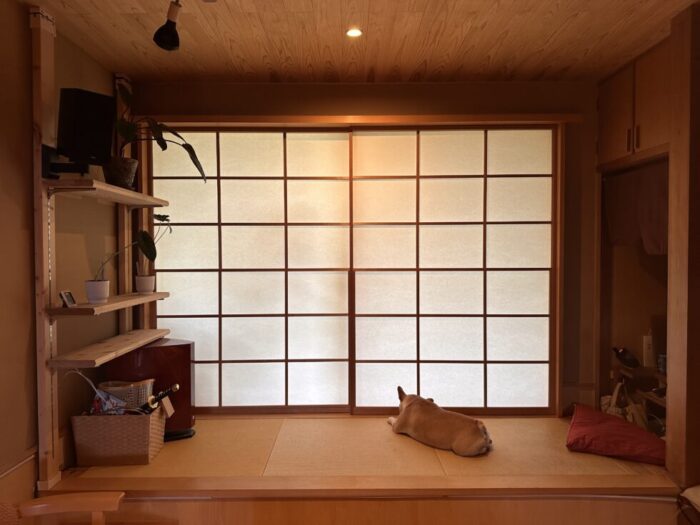

障子の件

当たり前だった「障子」が当たり前でなくなってきた。

何年かに一度の貼り替えが大変、面倒くさいし、部屋に合わない。

多分、コレ。

障子の代わりに台頭してきたのはご存知 カーテン。

そんな今の住まいに、本心から障子をおすすめしたいのです。

そんな我が家のリビングでは今や珍しい雪見障子を入れております。

小さな小上がり畳に寝そべるFBの三郎君の居場所となっておりますが、此処から訪れる人に睨みをきかせております。

切り取られた様に庭が見えて良いなぁといつも思います。

閉めるというか降ろすと

こんな風になります。

こんな風になります。

レースカーテンと同じ様に明かりも取れて暗くないです。

良いですね、落ち着きますね。

では

外からはどんなでしょう?

障子を閉めっぱなしでも外からは違和感は少ない。良いですね。

更にお伝えすると

実は障子には「両面桟」という仕様もあって通常は室内側だけに桟と呼ばれる細い木が見えるのですが、この両面桟仕様だとウチも外にも桟が見えてとっても綺麗なのです。

残念ながら我が家の障子は一般的な障子ですのでこのように外側には「のっぺりした障子」しか見えません。

次があるなら絶対に両面桟の障子とします。

格子戸の件。

我が家の場合は道路には面していないけど、やっぱり南側に玄関があり、その横にリビングが配置されている。

(そもそも開けっ放しが大好きななので)障子を開けてダラダラとリビングでしていたら「だらし無い姿」を曝け出してしまう危険が潜んでおりました。

僕は良いけど家人は嫌だと。

ならばと来客に対する目隠し効果を主にヒサシの内側に可動格子戸をプラスしました。

小さな濡れ縁から1mくらい離れた格子戸なので狭苦しさはありません。更に左手の格子戸を閉めるとこんな風になります。

コレで何をしていても見えませんね。

シツコいですがこの状態で室内側の障子をサッシを開けると

室内からはよーく見えるけど、外からは全く見えないんですね。

コリャ良いですよ。

費用の件

レースカーテンと厚手のカーテン、そしてシャッター。合わせてお幾らになるのでしょうか?

ニトリさんで揃えたらカーテン類は5万円くらいか?買ったことがないのですいません。

シャッターは電動が主流、コレも15万円以上。でザックリ合計20万円。

障子と格子戸ではどれくらいになるか、勿論サイズで随分と違うのですが我が家の場合は合計30万円くらい。

高いと思うかどうかはご家族のご判断にお任せしますが西陽が暑いリビングや玄関横のリビングには最強の遮蔽物。

しかも

「自慢の我が家の顔」になるものだと私は思っております。

虫が湧いてきた⋯。という事で預かっている観葉植物の鉢達。

土の水捌けを良くする目的で桐生砂をブレンドした土に入れ替えて様子を見ている。

新芽も出だしているし件の虫も出ていないようだ。

植替え時に混ぜたのがコレ、信頼のマグアンプ。

「虫を予防するマグアンプD」と謳われている、まぁ盲信します。

虫が湧いてしまうから「室内では無理って方向き」なのかもしれないのが水耕栽培。

数が増えて部屋がゴタゴタするので、野外で育てている子達です。

水遣りも1週間に一度でいいから楽ちんではある。

その中でも私のお気に入りはコレ。

アロカシア ドラゴンスケール。この子も室内向け水耕栽培。

凄く綺麗な深緑。

最上段の子は土に植えているけど下段の2つは水耕栽培。

ロイヤルの金物を2*4材に埋め込んで作った可動棚を居場所にしております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

植物は如何しても増えていくのが宿命、けれどグッと我慢して本当のお気に入りだけを飾るのが良策。

視線の先に控えめにある緑が素敵だなぁなんて思われませんか?。

柱だけだったところに「窓がつくところ」が出来てきた。

この前面の全面が窓になります。

この前面の全面が窓になります。

今は窓台マグサと呼ばれるサッシを載せる台を大工さんが作ってくれています。

選んだサッシの幅は規格サイズの最大級の2550mm、高さは少し抑えて1170mm。遠くに花火が見える(かもしれん)と海側に開口を設けました。

ここは小上がり畳となりますので、窓の下端は350mm程度。

肘を窓について遠くの海をボヤーっと見れるのです。

窓、出来れば大きく開きたいですね。

けれど

お子さんが間違っても落ちない工夫は勿論必要ですよね。

木造住宅でも多用される「金物」。

何処に使われているのか?あんまり興味無いですよね。

けど「許容応力度計算」なんて難しい言葉はご存知なのでは?

まぁ、アレって「如何に安く作くれるか計算」なのでして⋯、すいません。立派な「確かめ算」である事は間違いないです。

が、「無垢の木」には使えないとか。

いや、信頼出来る検査によって決められる等級なるモノが⋯、やめましょう。

ま、嫌になるくらい木造住宅でも金物は使われておりますので、設計を依頼されたトコにお聞き下さい。

代表的と言っても良い「金物」とは。

代表的な金物、外に露出しております。

代表的な金物、外に露出しております。

コレ不味いですよね。

ウレタンフォームで埋めちゃう事も有効ですが、私、アレ嫌いです。

で、どうするか?

コレです。

先ずは穴周辺にコーキング。

おもむろに、黒キャップを押し込みます。

で、完成。

いやぁスッキリです。

外周部にあの金物は多く使われております。

総称 羽子板ボルト。

強くハリとケタを留めつけてくれる金物です。

木造住宅と言ってもホンマ多種多様な金物で木材を縛り付けております。

なんだかなぁと思っております。

まぁ「ヤング」がどうたら言っても木材の強度は工業製品で無いので正直言って分からない。

であるならば、如何する?

真面目な大工さんに家創りをお願いする。コレが一番たしかです。

そんな人、知らんわ⋯。

うーむ、お知り合いに居られない場合は、しょうがない。

家創りが好きな方 (工務店) を探して下さい。

沢山のすまいを建てられているところでは無いですよ。

ご注意くださいね。

前回、深い軒にしませんか?的なお話を致しました。

軒を深く長くするにはリスクも伴います。

そう、軒が折れる⋯。

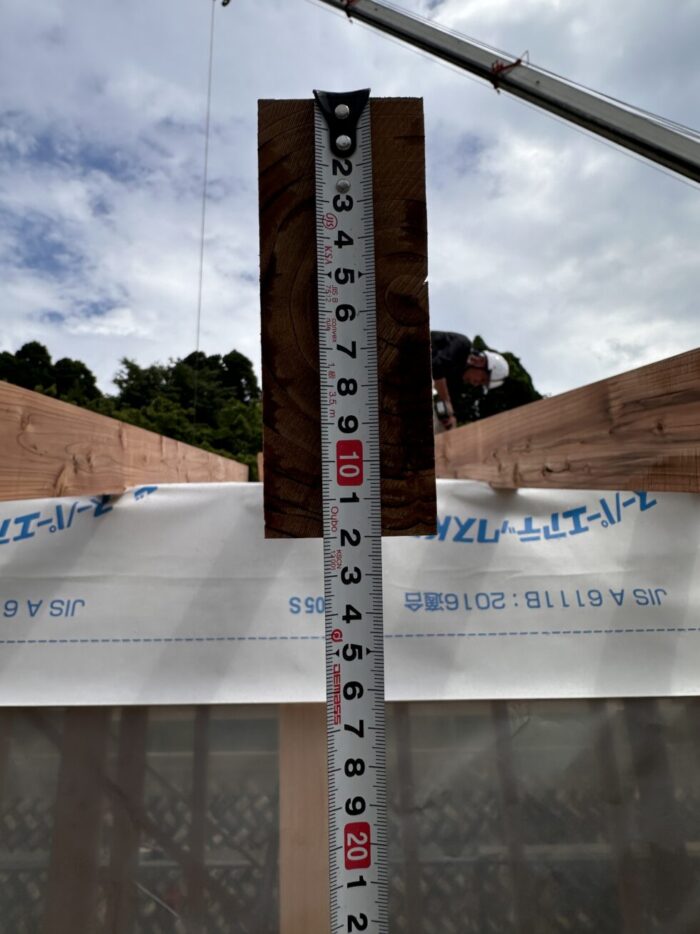

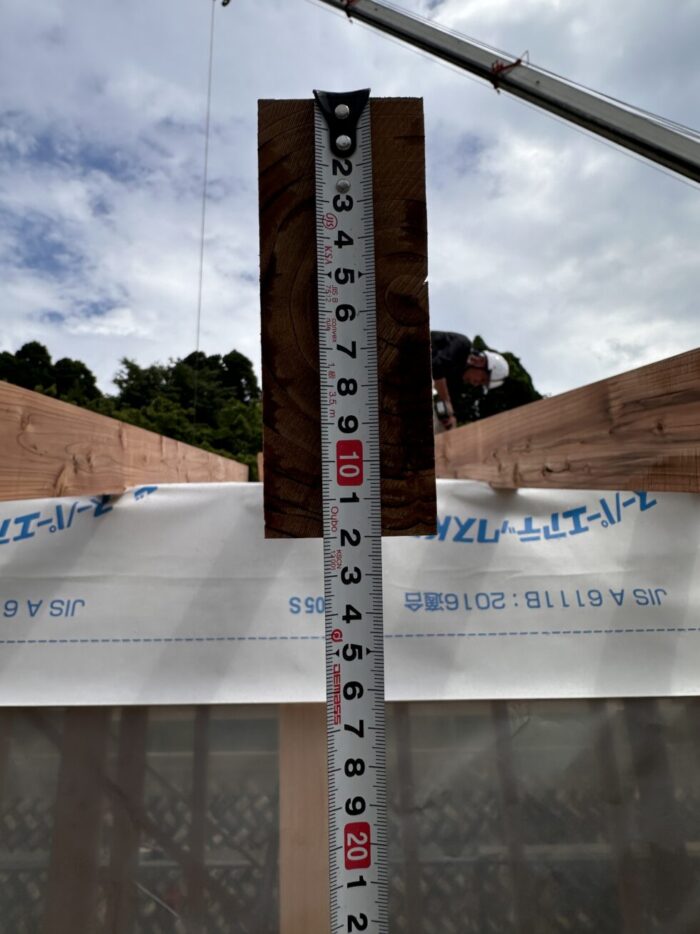

コレは垂木の「せい」(漢字がわからない)。厚みと言っても良いかもしれませんね。チャチイ垂木を使うと起こりそうです。

風で煽られる⋯。 コレも同じ。

これです、今回も120mm。

これです、今回も120mm。

最近のお家は60mmだったり45mmだったりが多い。

って聞いておりますが⋯。マジか。

また最近は「タルキック」なる長いネジ1本で強く留めつけられるネジが販売されているのでNSも利用させて頂いておりますが、さすがにコレだけでは私は安心しません。

昔ながらの「ひねり金物」も併用して煽られ事故に備えております。

ちっちゃな金物ですがあると無いのでは大違い。安い金物ですが効果は抜群なのですよ。

許容応力度、とか、熱還流率、気密c値。

とっても大事な数値ですが、数値に表れにくい現場作業での丁寧な作業の積み重ねで出来うることが殆んどです。

是非、意中の工務店さんの作業現場に訪問されて下さい。

きっと貴方にとって良い気付きが得られると思いますので。

屋根の垂木 (たるき) ってご存知ですか?

今日、私の娘と話していたんですが「なにそれ?」との返事。

だわなぁと話しはじめました。

「軒はわかるわ、軒先貸したら母屋なんとかの軒やろ?。」

まあ、その通り。

そう、「その軒先を貸せるぐらいに屋根を長く、と言うか、深くするのに、屋根垂木を太く、長くするんだわ」なんて会話をしました。

多分、通じた と思いたい。

大きく張り出した屋根を見ながらの会話でしたので、通じてるはずです。

で、この屋根の出はどれ位が良いかと言うか、すべきかどうかの話では無いのですが、私は「出来るだけ屋根を大きく張り出すべき」と考えております。

私達が住んでいる地方は比較的土地に余裕がある場合が多い気がします。であれば迷う事なく大きな屋根をおすすめします。

諸説御座いますが、簡単な言い方をすれば相合傘をするのであればどんな傘が良いでしょうか?

デスね、コレが答えです。

相手も濡れさせたく無いし、勿論、自分も。

同じ様に家もできるだけ外壁を濡らさない様にしておくべきなのです。

当たり前の簡単な事ですよね、すいません。

では

どんな風に屋根を大きくすれば良いでしょうか?

そうです、それなりに考えないと屋根が折れる事故につながります。

私たちの地域は積雪1.5m。 そんなに積もらんで と言う声が聞こえますがそう規程されているんですよ。

なので、その雪が屋根の先に積もっても大丈夫なように対処しておくべきなのです。

そんな屋根、えらいゴツいモノになりそうですね、古いお住まいにある「蔵」をイメージして下さい。あんな屋根が折れる時もあるんですが、まぁ老朽化して弱くなってしまった屋根だからしょうがないかも知れませんが折れない方がいいに決まってますよね。

厚み120mm、幅45mm、軒の出長さ1000mm。

この垂木を3尺ピッチで掛けるのが基本。

もっと長く、深く。も、出来ますが更なる補強が必要となりコストもグッときます。けど価値を感じて頂けるなら是非「軒下は深く長く」して下さいね。

豊岡の気比のお住まいがNSで一番深い屋根でしたのでご紹介します。

1200mmくらい延ばしたかな。

確か檜の170mm、断熱材を垂木に内蔵する仕様だったはずです。

確か檜の170mm、断熱材を垂木に内蔵する仕様だったはずです。

こうする事で雨に住まいが濡れない高耐久の家が出来ると思っております。

軒、深くされませんか?。

手際が良いなぁといつもながらに感心。素晴らしいチームワークだ。

梅雨空全開の本日、足場を建ててくれた。いつものワークス山根さん。

主人は仕事の都合もあり小雨を待って柱を1本だけ建てる。

明日はいつもの大工職が揃ってこの住まいを形付けてくれるだろう。

見届け人は1歳のご長男。間違いない。

「やきち」のシートを張って準備完了。

明日、晴れて下さいねとてるてる坊主君を撫でるしかない。。

脚、足、芦。

読み方は同じ 「あし」。

という事で、ようやく届きました。

テーブル工房KIKIに製作を委ねた無垢のテーブル用 脚。

重量物だけに脚を作るのはおっかない。

もしやと思ってKIKIさんのHPを覗いて見ると⋯ありました。

なんと天板サイズに合わせて作ってくださる。助けて頂きました。

高さは椅子に合わせてちょい低め。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岡山から選んだ板。トラックで我が社の倉庫に持ち込んでシコシコ磨いて貰いました。

自分で選んで、自分で磨いたモンキーポットの天板。

ザラついていた厚板もスベスベに生まれ変わりました。 なんと羨ましい。

この子が載って完成します。