彌吉のブログ

皆さん大好きなお話はUa値とかC値ですよね。

はたまた換気についてとか。熱交換とか床下エアコン、階間エアコン、小屋裏エアコン。まぁ色々と派手なお話はございますが、今回は地味だけど大事な資材について少し駄弁ります。

エアコンや換気扇、これ住まいにつける時には必ず壁を貫通させて配管を入れたり電線を入れたりしないとどんな高価な設備だって動きません。

まぁ当然。

で、この貫通部をどうしてますか?なんてどなたにも訊かれたことがないのです。

そう、全く無いのです。無関心なんですよね、こういうところ。

けどここは非常に大事なんですよ。大好きな高断熱高気密住宅においては。

意外なことに工務店さんでも無関心だったりします。

傾斜パイプ

これが傾斜パイプっていう資材です。

φ100は換気扇の取り付けに使われる径ですね。

特徴は唾の付いている方を外壁側に取り付けてパイプを壁に挿入するんですが、このパイプには微妙な傾斜がついていて万が一水が侵入しても自然に排出されるっていう仕組みなのです。

もう一度横顔をご覧ください。

微妙な傾斜、わかりますでしょうか?

これってクーラー用にも用意がありまして

てな感じです。

実際にこの資材を取り付けた状態がこちら

右の壁にはクーラー用、左の壁には換気扇用が四角のつばの周辺に気密テープで押さえて取り付けられております。

とっても地味な縁の下の力持ち的な資材。

こういう所を大事にしてないといけないなぁと思って居ります。

そうそう電線管の場合はこんな資材を使います。

無茶苦茶地味なお話でした。

まぁよくされるのは普通の塩ビ管を切ってパイプの周辺にテープを貼って・・・ですが意外と漏れが起こってしまうのですね。そんな事にならないように丁寧にされるんでしょうが、まぁ人為的ミスは往々そんなふうにして起こるものなんです。

傾斜パイプ、覚えておいて下さいね。

ではまた。

伊豆のお住まい。

1月24日に雪が降ってしまったので屋根工事は防水紙(遮熱仕様)を貼ったままで雪の消えるのを待ちます。

2月1日 少し消えてきましたが下屋の雪は30cmくらい溜まって居りますね。

2月3日

早めに消えた大屋根から作業再開。やはり瓦屋根が好きです。

実は瓦屋根は瓦桟と言うものを屋根に取り付けてから瓦を釘で留めつけていくのですが、構造上、水勾配というか傾斜に対して横断した状態となるので水が溜まりやすくなり屋根の劣化を招くことになりがちなのです。

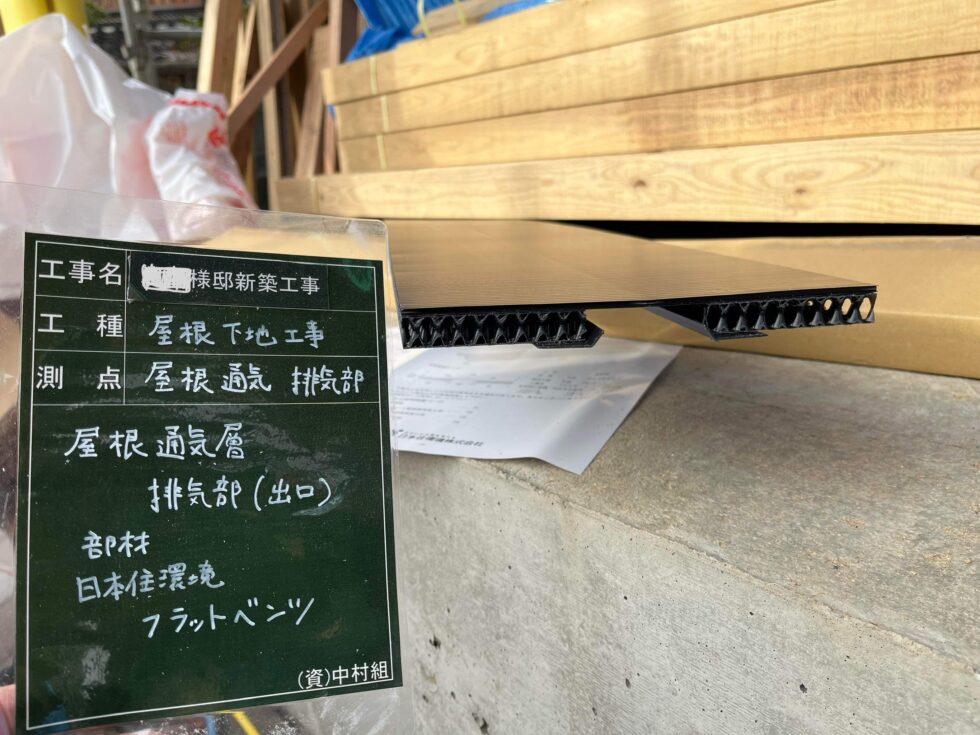

一般的にはこの「黒っぽい樹脂の板状の資材」は使われず、杉などの木材が使われます。

昔ながらで悪くは無いんですが私は腐食と水漏れがとても気になるので、無垢好きな想いはここでは封印し安全な方、つまり樹脂製を選ぶことにして居ります。

見てわかる様に水抜きの窪みがついているので水が溜まることは無いと言う事です。

瓦を留めつける保持力も木材以上強力です。

無垢の板材と比べると数倍の費用が掛かりますが、高耐久のためには投資すべき箇所でありますので必須として居ります。

次の工程は屋根の通気です。

そう、瓦屋根は耐候性はとても高いのですが素材的に熱を保ちやすいのでこの屋根の通気が上手く出来ていないと昔ながらの「2階はとても暑くて寝られない」住まいとなってしまいます。

なので

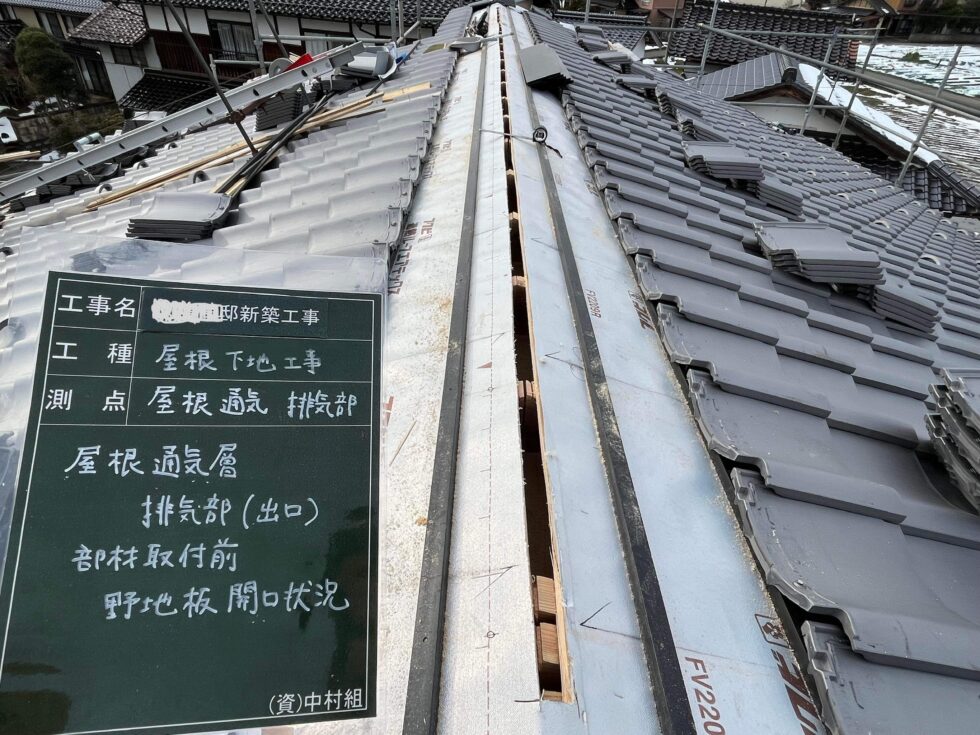

屋根の一番高いところに穴を開けます。おっっっっ大丈夫かいな?と思いますよね。

大丈夫な様に作業は進みます。

ここにも専用部材の通気はするけど雨の入りづらい資材を使います。

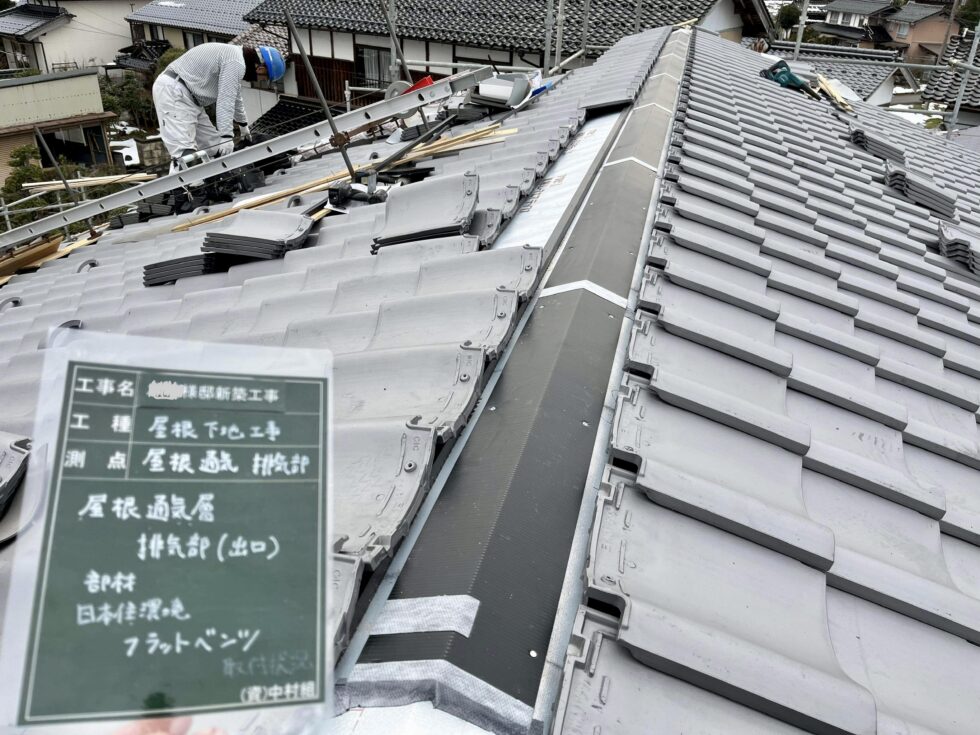

屋根の棟全域の空気を排出するように全長に設置していきます。

これが結構高価な資材なのですが住まい心地を左右する大事なところですので価値ある投資です。

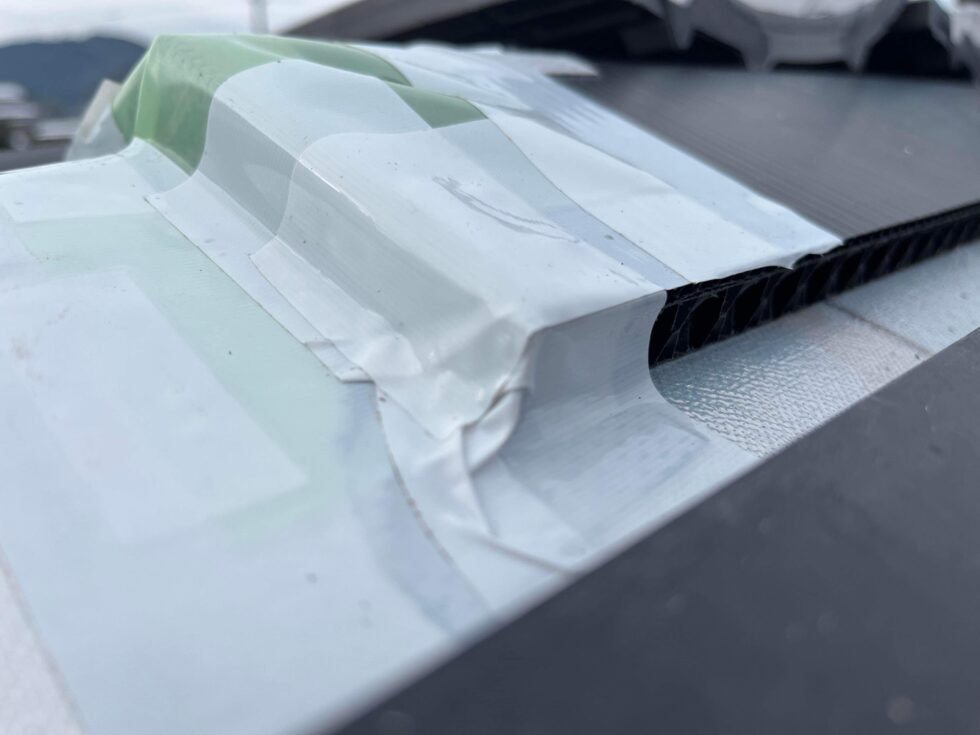

通気材端部からの水の侵入が気になったので追加で気密シートと気密テープでカバーしました。

これで外部の通気確保工事は完成です。

室内側の通気層は垂木(厚み120mm)を全て通気層とする為にタイベックを貼っておきます。

白っぽいものがタイベック新住協専用材です。

なかなか手間のかかる部位ですが大切なところですので丁寧に施工をしてくれます大工さんに感謝です。

外では不順な冬空の中、晴れ間を狙って瓦職人さんが作業をしてくれて居ります。

下屋の壁との取り合いと棟瓦の完成が間近となりました。

もう少しで完成します。ありがたい。

屋根、見えない部分、作業、資材をご紹介致しました。

これで完璧だとは申しませんが、家造りの参考にされて下さい。

机上の計算も大切ですが現場の施工が確かかどうか?気になりますよね。

家つくりは数値やブランドでは語れません。

事件は現場で起っている!知らんけど。笑

伊豆のお住まいも実は進んできております。

大工さん先行の珍しい現場です。

今回は5名の大工さんが現場に入ってもらっておりますので資材の準備も遅れ気味になっております。汗をかきながら現場を進めてくれているんですが、これまた電気担当の甥っ子も忙しいようでようやく現場に来てくれました。

すでに壁の充填断熱材は完了、下地の横胴縁も天井下地も出来上がっておりまして電気工事待ち。満を持して登場となりました。

なんか、「やった感」が漂う彼でした。

出石の家さん、お住まい頂いて2ヶ月くらい経ってます。

そう竣工お引き渡しは昨年の師走に済んでおりまして今回もお披露目会を開催せずにお引き渡しです。

コロナが暴れてそんな時期でもあったのと師走の時期の完成なのでと私もご主人もバタバタしておったりとでいつも通りのお披露目会不開催。

工務店にあるまじき営業姿勢ですがここ数年行っておりません。(笑)

どうしてもという時は随時お願い出来るのでなんかジャラジャラした見学会は私自身嫌いだからってことが不開催の一番の原因かもしれませんね。

ご希望あればご連絡下さい。ただし冷やかしはご遠慮くださいね。

冗談はここまでとして

ブログと助成金申請に必要だった為、先日の良き天気の時に甥っ子君に写真を撮ってきて貰いました。

ではご覧下さい。

出石の街中でありますので周囲の景観に馴染む落ち着きを求められたお住まいです。如何でしょうか?

iPhoneが大袈裟な色合いで映してくれておりますが、実際の夜間はここまでは紅くないです。

とは言え、電球色の色合いも味がありますね。

外の格子引き戸を開けたところに玄関引き戸を設けました。

iworksの標準引戸(伊礼智さん監修 ユダ木工製)、ヒノキの木製引戸でありながらまぁまぁの高性能な数値を誇っております。熱還流率なんかの数値以上の感性性能が高いので好きなんです。

こちらは正面の外格子戸。

瀬戸の花嫁の例の格子戸です。

秋田杉で作って貰いました、杉特有の色のバラつきも半年もすればそろってきますのでまたご紹介致しますね。

スケッチ案

玄関土間、左官さんが撮ってくれました。iPhone綺麗に撮れますね。

室内はご了解頂いていないのでワンショットだけ。

天井板に照明をあてて部屋に灯りを灯しております。

このお住まいには中庭もあります。

私とウチのスタッフとで作庭しましたので豪勢なお庭では無いのですが、丁度良いと喜んで頂けたので合格と致しました。

ここから少し手を入れておりますのでまたの機会にご紹介致します。

そうそう手前に写っている緑は杉苔です。この子がいい味を出してくれるのです。

実は

出石の家さんには多くの私の庭仕事があるのです。もちろん私一人では出来ないのですがまぁ私が考え調整したのでプロデュースしたというべきでしょうか。

川沿い側の外階段 と 紅葉と躑躅。

春が待ち遠しいです。

スケッチ案)

こちらは先日の晴天の写真。もう少し手を入れるので半完成状態ですが。

ではまた。

ブログに書いてたよなぁと思っていたけど、どうやら勘違いしておりました。

1月17日にこれまた出石で新しいお住まいに着手させて頂いております。

着々と組み上げてくれるいつもの大工職のみなさま。有難うございます。

この日だけは最高の天気でしたね。その後、本来の但馬の冬の洗礼を受けましたが・・・。

てな時は室内でのお仕事、断熱材の仕込みをじわじわとやってくれております。

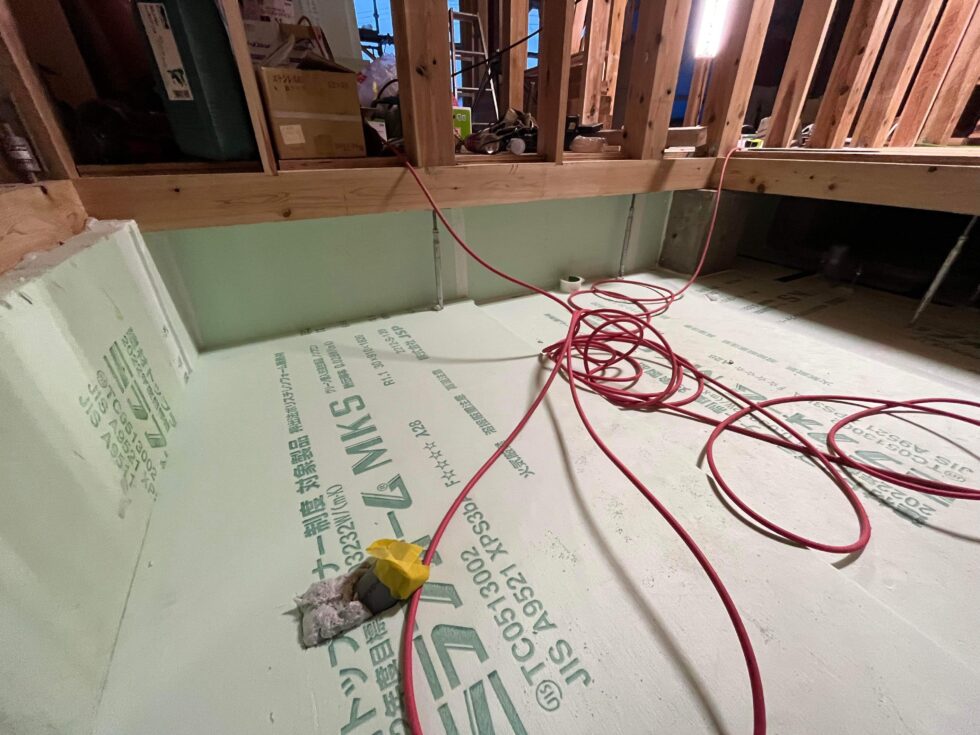

この写真は基礎断熱の施工状況ですが、今回は床下エアコン仕様。

断熱区分を分けて基礎土間全域に断熱材を敷き込む所とそうじゃないところを作りました。

なかなか土台下の空間に敷き込むのは大変なのですが綺麗におさめてくれております。

継ぎ目には気密テープ。きっちりと押さえておりますね。

ここはお風呂の基礎部分。

湯船にも保温材が仕込まれておりますので過剰っちゃ過剰なんですが、羨ましいほどの温熱環境となりますのでまぁ喜ばしい事なのです。

100mmと50mm。そして土間には30mmのミラフォームを使って真面目にきっちりと。

次回はコレ。

さてなんでしょう?ではまた。

雪、よう降りましたね。

今年はふた山でしたが、もう要らんですね。

雪がおさまったので気になっていた竹の雨樋の具合を出石の家さんに行ってきました。

楽しんで作ったけど、どうだろうって事で点検なのです。

以前、こんな雨樋の出口を見てこれじゃぁなぁと思い、山から竹を切ってきてちょっとゴソゴソしたのでした。

着手前 黒のビニール管が顔を出しております。

完了。

下をクリックしてください、動画が見れます。

なんかえーでしょ。水琴窟みたく・・・。

こんなんのオモロいな。と思ってくださる方はNSへおいで下さい。家創り楽しみましょう。

今日は朝からこれ。ちょこっと修繕。

家内の実家、義理母さんから修理依頼。

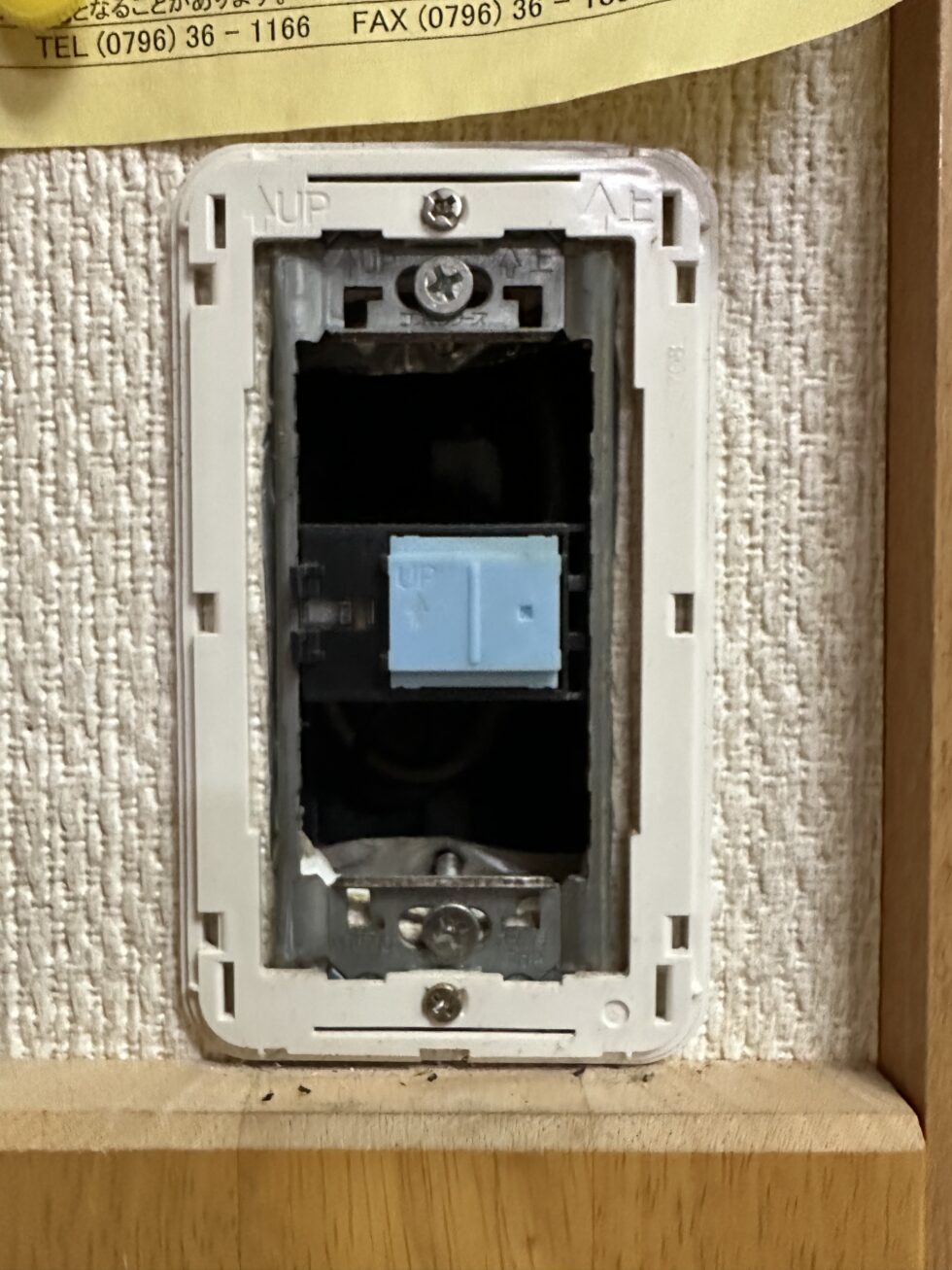

どうもスイッチの具合が悪そうだ。定番のスイッチ故障前兆候か。

手持ちにSWなんぞある訳もなく取り敢えずカバーを取ってみた。

SWのカバーは手で簡単に取り外せるのですが、めくってみるとこんな感じなのです。

おでましです。正面の青っぽい塊がSW本体です。

で、ここから新鮮な冷たい空気がビューと吹き込んできました。

まぁこれも定番。何処ぞのWB工法だったか壁の中を空気が走るって言ってたけど、こんな感じかな。

やたら冷たい風なのでWBでは無い。だと思う。

昭和な家の典型的な壁内通気層、って感じでした。

まぁ空気が流れるってのは悪くは無いんだが、寒すぎて。

外気と遮断した上で壁体内に通気層の如く空気が流れるのであれば、まぁいいかな。

WB工法わりかし良いのかも知れません。天井のプロペラは受け付けんけど。

と言うことで壁の中に風が吹く家を体感させて頂いたのです。

数値だけに右往左往しないけど暖かいお住まいが必要な住まい手さんは事務所に遊びにお越し下さい。

ではまた。

雨の国、但馬。いやホンマ今日もグズグズした天気です。晴れていたかと思えば急に曇天、シトシト降り始める。

雨、大事なんですがチョイと嫌気がさしますね。

まぁ嫌いだ嫌いだと言ってもしょうがないので雨が多く降ることを前提とした住まいを作れば良い訳でして。

コストは明石や姫路の家以上に掛かってくるのはご理解下さい。

雨も少ないし雪も降らないまるで別の国のような場所での住まいはペラペラな壁、細い柱や梁けたでも大丈夫ですからね。

ハウスメーカさんや大量販売ミニHMが量産される住宅はこんなお金の掛かる但馬の国仕様で考えて造っている訳が無い事くらい少し考えれば分かることなのになぁと。小さな傘では肩が濡れるので大きな傘をと思うのだけれど、邪魔になるし不恰好だと思われる都会的な方なのかなぁ、けど雨漏れがあったらすっごく攻撃されるんだろうなぁなんて。知らんけど。

なんて。

なので雨の国仕様としてどうしてんの?となりますよね。

で、こんな風にしております。

(出石の家)

但馬地方で長年使われてきて実績のある瓦屋根。軒もけらばも深くして大きな傘を掛けたような出立ちです。

玄関の上にも架かる下屋、ちょっとモノが置ける軒下。大きな土地で無くてもちょっとした工夫で雨から住まいも家族にも傘がかけられるんですね。

(京丹後弥栄の家)

気比の家

雨の国、但馬。

そこのところ大事です。

雨の国、但馬。

弁当忘れても傘忘れるなって誰がおっしゃったかは知らないが、雨よく降ります。

日本海側だから当たり前なのでしょうがグズついた天候が多い国です。

なので建物も雨ガッパならぬ防水性能を高めなくてはいけません。

建物、私たちで言えばお住まいになる訳ですが屋根の防水、窓からの防水、壁からの防水等々気になる点が多すぎですが、一つ一つ丁寧にしなくては数年後に大慌てしなくてはいけなくなるはずなので慎重に収めていかなくてはと思っているところです。

まぁ当然といえば当然なことですので私が偉そうに語る事も無いのですが、意外や意外、あれまぁなんて現場を散見致します。

それはそれとして・・・。

特に高気密高断熱が浸透してきている(と思いたい)ので、関心が以前より高くはなっておりますが雨漏れについては無頓着な感じがしております。

というのが、気密性や断熱性についてのご希望を聞くことは増えましたが防水性については尋ねられた事すらないのです。

雨漏れなんてする訳が無いと思われてるのかなぁと勝手に気にしているのですが、雨漏れって意外にするものなのです。気がついているかいないかだけかも知れませんね。

みなさんが誤解されている「瑕疵担保責任保険」。これ家電には適用されませんよね、でもナンデモカンデモ保険適用されると勘違いされている方も居られました。

ちゃんと契約の時にお話をしたのになぁなんて言っても始まりませんが、瑕疵担保保険が適用されるのは「住宅品質確保法に基づき定められた、(建物本体の)構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲」なんだかわかったようなわかんない文字が並んでおりますが・・。

適用される殆どは雨漏れ事故に対するものと言っても良いくらいの保険なのです。

詳しくはWEBですぐわかりますので割愛しますが、ほとんどの事故は雨漏れ事故です。

なので雨の国但馬なのに軒ゼロ住宅だったりだとか片流れ住宅だったりだとか四角の家なんかを見ると「えー度胸してはるなぁ」と私は思うのです。あくまで私観ですので気を悪くされないようにして下さい。

(続く)

外構(がいこう)工事。

外周りの作業になります。なのでここは陣頭指揮を私がします。というか私自身も作業をします。

とは言え

造園もそうですが、外構は力仕事が中心となりますので若手スタッフの力を最大限発揮してもらってのことではあります。

駐車スペースとの区切りとして竹野町青井浜付近から切り出した基礎石を並べていきます。

ご要望もあり地上から12cmくらいの高さになるように地盤を掘って据え付けていきます。

今回はノリに乗って

玄関の入り口まで青井石を据え付けました。

うん、なかなかいい出来です。

白い雪が舞っておりますね、寒い時期です。

この後に左官さんに仕上げて貰うか我がチームで仕上げるか迷うとこれではありますが。

もうじき、仕上げます。お楽しみにして下さい。

左官と右官ってなんでしょう。

先ずは右官さん、これ大工さんの事です。そして左官さん、塗り壁の職人さんのことを言います。

左官さんはなんとなく耳馴染みがありますが右官さんって大工さんの事だったんですね、私も知らなった。

とにかく

NSは大工さん(右官さん)と左官さんで作ってもらう住まいを得意というか、そんな住まいしか建てて居ません。

なんせ「無垢の木と塗り壁で創る日本の家」という大層なことをHPで書いているくらいですからペラペラの今の時代の住まいは建てることはいまさら出来ませんし、ご要望頂いてもお受けしません。

まぁそんな感じです。

今日は出石の家さんの玄関内土間が仕上がりましたので少し紹介させて頂きます。

いつも玄関の上がり口には石を納めます。まぁこれもあーだ。こーだと自分なりに悩む所なのですが、この度はこのようにしました。

いろんな意味を自分なりに考えてのことですが、この形が閃きましたので、これを左官さんに託しました。

また、いつも小石を3つ選んで1組とし4組を土間に埋め込んでもらっております。これも私が選んでいますが今後は住まい手さんに選んでいただくのもいいのかなぁと思い出してます。

で今回は

を

に置いて欲しいと左官さんに託しました。

左官さんっていいですよね。カッコイイです。

本日、土木スタッフの力を借りて玄関周りを整理、石入れを行った。

前日におっかなびっくりの私が数年ぶりに香住から石材を運び入れた。いやぁ大変でした。

100kg超の石材ですので、とても一人で動かせないので半ば放置の搬入でした。

で、本日。

糸を張ってラインを揃えて土を掘り、セメントと砂を混合してゆっくりと確実に並べていく。

助かりました。

先ずは車止めを仕上げて、難関の玄関土間に。

でかい、重い。これを人力で行うスタッフの力に改めて感謝なのです。

さて明日、内玄関の仕上げになります。

いつもの三丁掛け。綺麗に収まりますように。

楽しみなのである。

中庭のスペース、どうしたもんか。

竹野の青井石。基礎に使われていたモノのストックを見ながら思いを巡らす。いつも堂々巡りだが。

この石を庭に利用しようと思い、弊社土木スタッフの力を借りて据え付けていくことに決めた。

これまたストックしていた切り出した石。幅150cmの大物。これも使おう。

現場搬入、据え付け

若手のスタッフ2名が細道を潜り抜け運んでくれる。感謝だ。

沓脱石になるのでレベルは大事と水平にこだわってくれるスタッフにこれまた感謝だ。

石は3人掛で搬入し、庭土も一輪車で運び込んだ。うーん、なかなかの重労働。

還暦越えのおっさんがやれる訳もなくないが、そこはそこ。

出来ることをしようと本日、香住谷(かすんだん)の自社山から採取した苔を散りばめた。

完成までもう少し。時間はそうも無い・・・。焦るね。

喜んでくれたらとの思いだけが私のエネルギーだ。

出石の家もそろそろ竣工。

細々と最後の仕上げに各職方の力を頂いて居ります。

私といえば

その仕上げ方を考える訳ですが、なかなか進まないのです。

これダァという閃きが起こらない時、これが一番辛い。

ということで玄関に入って部屋に入るときに一歩土間から床に上がる時、ここで靴を脱いでねの印の為の踏み石をあーでもない、こーでも無いと何度もパズルした石の下塗りが乾いたので早速踏んで見ました。

右足、左足 上手に載せられました。合格です。

足元の小さな石は 8個、訳はご想像くだされ。

おっさんのスリッパでお目汚し失礼しました。

お気づきかどうかですが、

石は敢えて檜板に少し潜らせて配置して居ります。

階段の蹴込みと同じ理屈なのです。 しかし

しかし

下塗り状態でもなんか三和土みたいな素朴な素敵がありますね。

なんかこれで良いと思ってしまいます。

おすまし檜の無節板でお出迎えです。

住まいに入れば靴を脱ぐ。

庭から住まいに入るときも靴を脱ぐ。

当然ですが、どう脱ぐかどこで脱ぐか。ですね。

特に初めてお訪ねしたお客様、まぁ私ですがどこで靴を脱いだらいいか悩ましいオタクが割とあります。

お客なのだから真ん中から・・とはいかず右端から靴を脱ぐことが多いのです。

ここで脱いだら良いんだよ と言う印が欲しいなぁといつも思うのです。

なので靴を脱ぐ場所はここだと言う印をいつも大事にしております。

この度は出石のお住まい。なので特に注意してみました。

平石に丸石を組み合わせ。今回はこれをご提案しております。

ただ最後の最後に上下を逆にさせて貰いました。

いつもの左官の橘さんにあとは託す訳です。

この後仕上げの上塗りを施すのですが、良いじゃないですか?。

良いかんじです。

いつか自分でコテを握り、作り上げたいと思う私です。