彌吉のブログ

お問合せを頂く方が聞かれるので、お答えはしますが性能値を特にセールスポイントにしてはおりません。

新住協に所属もしておりますし、性能値を大事には思っております。

が、しかし

性能値、そんなに重要かな?と本心では思っております。

基本的な事をちゃんとやれば数値は自ずと向上します。

そう、ちゃんとやれレバ どんな工務店さんでも そこそこ出せます。

ましてや、

設計時に算出される性能値は所謂机上の計算ですので、実際のところ「ホンマかいな」と思う(お住まいの)時もあります。

設計性能値を一番に掲げて

「 だから 良い家なんだ 」 と言われる方も居られますが、どうなんでしょうね。

まぁ、悪いよりは良い値の方が良いに決まっておりますが、それなりに予算も掛かりますので、「性能値一辺倒では良い住まいは出来ない」と私は思っております。

極端な話、性能値は2の次(つまり3番目?)で良いのではなんて思います。

なんか叱られそうですが、人の暮らしは建物性能だけで語れませんよね。

僕なんかは、見た目も重要に感じますし、ダラァっとしたい時や、ちょっと気取って楽器なんかをいじったり出来たら・・

なんて住まいに対して色々思うところが多いです。

実際のところ、性能値なんてたかが数値。

まぁまぁ、そこそこで良いんでは無いでしょうかね?。

え?数値で言えば0.3から0.4 近辺で充分では無いでしょうか。 そう思いますけどね。

地震祭、上棟祭を終え住まいの形が見えて来ました。

ご覧下さい。

上棟のその日、一番のお仕事は施主による柱建て。

本当は「いの一番の柱」を建てて頂きたいのだが、安全第一で足場の良いところを棟梁に選んでもらって・・となります。

力強く、確実なかけや。

いつもの職方が手際良く組み上げてくれます。

夕刻にはウルトのルーフィングを張り終えられ夜露に備え作業終了。

丁度、一週間後の今日。

無垢の木の魅力を積極的に求められるご主人とモダンな奥様。

お二人のお好みと私の想いを重ねて、弥栄の平家は出来ていきます。

もちろん、各職方の技術があっての事ですね。

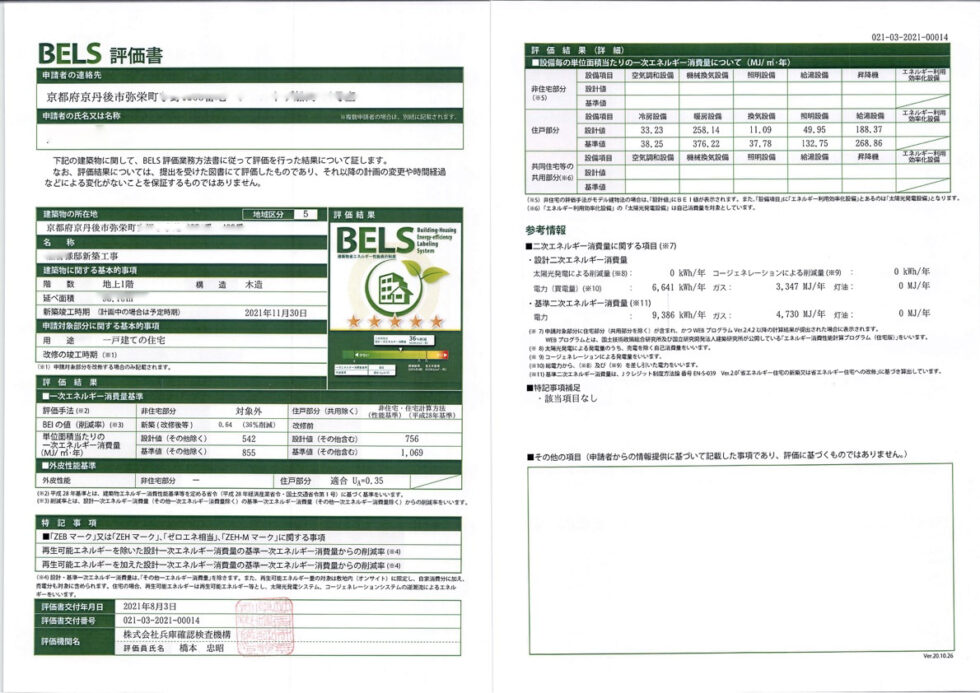

設計性能は Ua=0.35 heat20 G2に0.01足りなかった・・・ 。

とは言え

BELSは当然ながらの5つ星。

京丹後市弥栄町の平家

基礎工事を過日より着手しております。

ドローンで撮ってまいりましたのでご覧下さい。

12月初旬にお引き渡し予定。

そとん壁と瓦屋根、大開口のリビングサッシ。

そして

ns初めてのサンワカンパニーのステンレスキッチンとガゲナウの食洗機等々。

奥様のこだわりをつめ込んだ平家を建てさせて頂きます。

ちょこっと車を走らせると福知山市という京都府北部の中心的な街があります。

そこに同じ志を持っている舟越工務店さんがあります。

今日は御披露目会を行われているという情報を得たので自宅から1時間ちょっとのドライブをして来ました。

福知山を拠点とする舟越工務店さんはOMの先輩工務店さんであり、同じ関西エリアと言うこともあり心易くさせて頂いておりますが、コロナ禍もありかなりご無沙汰して下りました。

迷いながらもようやく現地に到着。

住宅街の中にある建築地でしたが明らかに他とはコンセプトの違いがわかる出立ちで待ち構えておりました。

社長曰く

「緑がまだ植ってないからまだまだなんだけど・・・」と言うことでしたが、既に風合いは感じられる状態でありましたね。

さすがです。

【 室内は 】

中に入ると舟越さんらしい木だらけの空間。

木視率は非常に高いけど、木組や窓の配置を巧みに操られ面積以上に開放感と相反する包まれ感を醸し出されていました。

全館空調のOMXも搭載されZEHも当然クリア。

羨ましい室内環境でしたよ。

一通り見学させて頂き、OMXについての雑談。

施工上の工夫やヒントも頂き大収穫の御披露目会でありました。

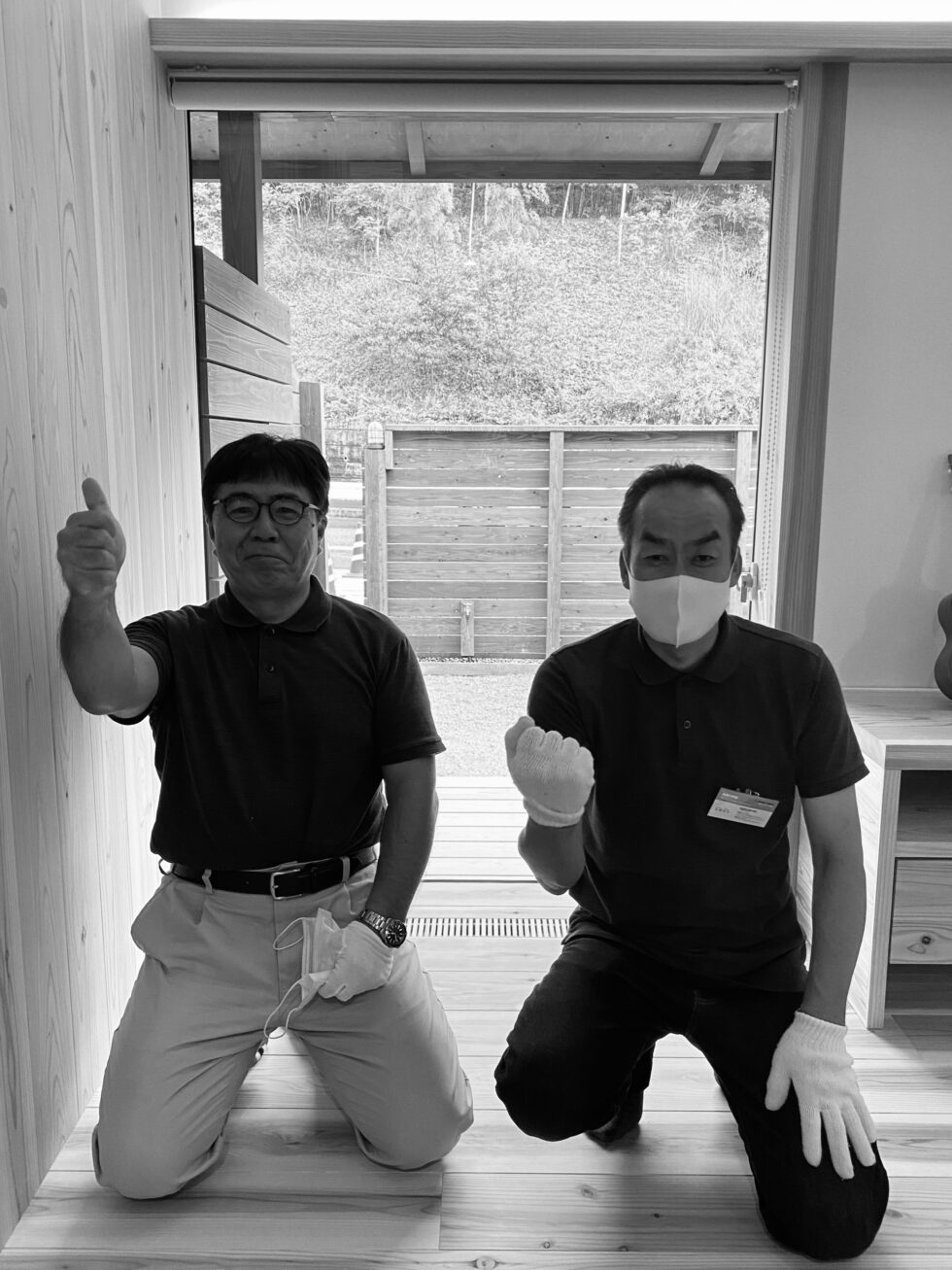

最後はおっさん2人での記念撮影。

暑苦しいので白黒と致しました。(笑)

どちらのお宅にも必ずある大きなサッシ。

床から天井近くまである掃き出しサッシ(ホウキでゴミを掃き出せる大きなもの)。

けど今の時代ホウキで掃除をされるご家庭ってあるのだろうか・・・。

などと考えると、今の時代なんと呼べばいいのだろうか?。

まぁ一旦この考察はやめときますが・・・。

窓辺、大事ですよね。特に見たい景色がある立地では私達はとても大事にします。

時々お隣の室外機が置いてある向きに大きなサッシ(開口)を設けられているお宅もありますが、何なんでしょうね、あれ。

究極の選択として窓無しを採用した方がいい方角もありますね。

見たく無いものは見ないで済むようにした方が良いです、そうご自宅は我儘で良いんですから。

という事でこんな窓って如何でしょうか?

なんだ?ちょい広い目の窓か? と思われた方はもう一度 ご覧ください。

サッシに付き物の上下の枠が無いぞ。 と気付かれた方は 「さすが」 です。

真ん中に一本、柱のような物がサッシの縦枠ですが左右の枠、上下の枠は視界から隠されております。

結構な開放感がありますよね。

でもそれだけではありません。このサッシは完全に仕舞う事が出来るんです。

意味わかりませんか?

次の写真をご覧下さい。

真ん中の縦枠が無くなっていますよね?

真ん中の縦枠が無くなっていますよね?

外した訳ではありません、左手壁側に仕舞っております。

(クレセント(窓の鍵)が左手の木の枠に見えるでしょ?、ようく見ると縦枠がチョビッと見えておりますね。)

で、このオタクの窓辺は、これだけではありません。

実は障子も仕舞い込んでおります。

障子を出したら、こんな感じになります。

グッと落ち着いた印象になりますね。

やっぱり障子はいいもんです。

しかし障子を閉めたら、風が通らなくなるね・・・。レースカーテンがいいね。

というご意見もあろうと思いますが、通風を考慮して雪見障子にして見ました。

ご覧ください。

見たく無いお向かいが視界から無くなり、風だけが通る。

これ最高ですね。

しかも網戸仕様で、軒も深いので雨降りの時でも窓開けっ放しで大丈夫。

いい風が通ってくれます。

で、もう一度障子を仕舞いこむと

ダン!と大開口がお目見えです。(横幅2750mm、高さ2000mmの大開口。)

ガラスはアルゴン入りのペアガラス、樹脂枠に樹脂スペーサ。性能もまずまず最上級です。

普通のサッシと是非、見比べて下さい。

くどい様ですが窓辺、大切です。

何を見るのか見えるのか?人は通るのか風だけで良いのか?

そんなこんな「窓を考える・・・」事が大事です。

そう、こんなCMありましたが、このサッシはYKKAPさんの物ではありません。

知る人ぞこそ知る・・・・・樹脂サッシの老舗。

北海道生まれの道産子、エクセルシャノンさんの特注サッシです。

おそらく但馬では他に無いサッシだろうと思いますので、ご興味あればお声がけ下さい。

実はLIXILさんにも大開口のサッシが製品化されております。

気比のオタクで先日お引き渡しをしたお住まいで採用して頂きましたのでご紹介致します。

こちらは横幅2000cm、高さも200cmの正方形。一枚ガラスです。

製品完成度はLIXILさんが上。(気密もしっかり取れます)

ですが価格も約2倍近いものでなかなかお高く、それならば木製サッシにしようかなぁ と迷いが出て参ります。

気密性・耐久性を考えると このLIXIL LW 一択かも知れませんが 実現できる開口はシャノンや木製サッシの方が大きいしお安い。

悩ましい窓辺の考察は 住まい手と場所 によって正解が変わる 魔物 です。

但馬は至る所、木だらけ。

ですが、身近に木を感じられる公園は少ないですよね。

何たる事か・・と思っております。

さて、

先日の新築工事のお打ち合わせで外溝(がいこう)工事ってどれぐらい費用をかけたら良いのでしょうか?と聞かれる事がありました。

外溝・・・と言っても門だったり塀だったり駐車場だったりと色々なものがその範疇に入りますのでなかなか言い難い所なのです。

多くの家作りの予算配分のなかで実際のところ外溝にどれくらいかかるか?またどれくらいかけなくてはいけないか・・・答えはケースバイケースです。

すいません、なんじゃそれ・・と言う答えですね。

ですが実際 やってみないと分からないが正直な所ですのでご容赦ください。

とは言え

大体の目安的な金額くらいは・・・ と食い下がられる質問者さんも居られます。

そんな時の答えは

どれ位の余裕予算がございますか?その予算の範囲で最優先させたいと考えておられるところはどこでしょうか? です。

だって駐車場といっても1台なのか3台なのかで当然費用は変わってきます。

門だって安ぽいメーカー製のワイヤー式の門を考えられているのか、はたまた 欅の木の門なのか 全く費用は違ってくるのはご理解頂けると思います。

大抵はお住まいの方に多くの費用を掛けられた後の余った費用と言うのでしょうか、そう、ほとんど残っておりません。

造成地に点在する新しいお住まいのほとんどがカーポートとワイヤー式フェンス、土間は砕石のまま・・・。

お住まいに予算のほとんどを使い果たした結果だと思われます。

けど、どうでしょう・・家の中が立派なら外はまぁどうでも良い でしょうか?

下着が上等なものなら上着は・・・では無いですよね?

やはりそこはバランス。

もっと言えば

外には『重点的に費用を掛けられるべき』だと私は思っております。

お住まいで言えば 屋根、外壁、窓。

そして

お庭、駐車場も後回しには出来ないものです。

この5点を満足できるものにした後の予算でお住まいを考えていかれる事をお勧めしたいと考えます。

各々に理由はあるのですが私の文才ではうまくお伝えすることが出来ませんので、お会いした時に。

具体的な一例として

先日お引き渡しを終えたお住まいの木を植える前、後をお見せ致しますね。

(お住まいの工事がほぼ完成した状態。)

なんだか少し寒い感じですね。

ここから外溝(がいこう)に着手します。

先ずは ウッドデッキ

そこから

ガビオンならずワイヤーで組まれた鋼製カゴ(ジャカゴ)に大きめな石を詰めてみたり・・・。

などなどしながら木を数本、大栗石の土間、玉竜を植え込んで行きました。

正面入り口側にアオダモとナツハゼを植え込んで。

デッキ側にはシャラの木。

ウッドデッキの目隠しをご所望だったので

この壁のような塀は左右に動くのです。

さて 如何でしょう?

外溝着手前 (R3.03.09)

ほぼ完成 (R3.03.18)

先日お伺いした時には新芽も出て来てちょっと落ち着いて来ておりました。

やはり 少し緑があるだけでお住まいそのものが随分と映えるように思われませんでしょうか?

ガビオン、なんか感じ良いな。

と思っておりましたがなかなか作る機会が無かったんです。

ガビオン????ですよね。

いわゆる石壁です。

Pinterestから引用させて戴きました。

弊社土木部では河川工事なんかでよく採用される蛇籠(ジャカゴ)と呼ばれる網目状の箱に石材を詰め込んでいたのですが建築にはあまり採用されていませんでした。

まぁコンクリートで作る擁壁よりも安価に作れるので造成地でのお住まいに土留として採用した事はあったのですが、おしゃれな石壁(ガビオン)は無かったのです。

で、この度の作庭案件で初めて作って見ましたのでご紹介致します。

ガビオンで検索されたらおわかりになるのですが、このカゴ状の部材がやたら高い。

コレはいけん!というくらい高いのです。

なので私は土木部の資材問屋さんから溶接金網(マス目5cm)を購入しました。

土木資材なのでドブ付けなり亜鉛メッキ製品があるのでは?と期待しましたが、無しとの事。

意を決して、普通品(すぐ錆びる)しか無いなら塗るか・・・とトタン用の塗料をHMから調達。

出来上がり寸法を頭の中で想定して、チョキチョキと溶接金網を切って行きました。

切ったり塗ったりは面白く無いので省略しますが、筋肉痛になりますのでやめられた方が良いですよ。

で、ここからは組み立て作業。

まずは角を出して・・・2mmの針金をペンチで括り付けます。

ざっと組み上がりました。

約4mの全長。

ガビオンでnetで出てくるものはほとんどが奥行きの短いもの。せいぜい20cm程度。

まぁそれじゃおもろく無いと私は奥行き45cmとしました。コレだけあれば万が一車が突っ込んできても跳ね返せる自重となるはず。

美的感性も刺激されておりますが、今回は初めてなので先ずは丈夫さで行こうと思っておりますので・・。

さぁカゴも想定の位置に設置完了。ここで私は事務所に戻らねばならない事情の為、甥っ子であるY君の感性を期待して現場を離れました。

約2時間後に戻ってきたらば、

お、出来上がっているでは無いですか!

手前の石壁は土木部の助っ人のT君が積んでくれた物、奥は甥っ子Y君。

うーむ、やはり年季が違うなぁ・・でもまぁ合格点。

うーん、奥側のカゴは、ちょこっとお腹が出ているねぇ。

さて

デッキ側にも一列のガビオンを作っておりましたが、切った溶接金網の切り口に若干のバリが出ておりましたので、早速 サンダーを使って除去作業を言い付けました。

ズボンを引っ掛けたら破れちゃうし、怪我の原因にもなりそうなのでやっぱり丁寧にサンダーを掛けましょうね。

普段は

私が描いた絵をCADで作図するのが主たる彼の業務なのですが、そこはやはり現場を知らねば一人前の設計士にはなれない訳でして、決して私が彼を酷使している訳ではありません。念の為。

とかなんとか言いながら午後6時を過ぎたので本日終了。

あとは明日に致しましょうと業務終了と相成りました。

作庭着手前

格子も施工して雑物を片付け、本日の作業終了時です。

こんな感じなりました。

如何でしょう?

けど電柱が気になるなぁ・・・。

幅2m、高さ2mの大きな一枚の引き込み障子。

そうLWのサッシに合わせて建具屋さんに作って頂きました。

こんな感じです。

大抵の障子は2枚で出来ておりますが、どうも見た目がスッキリしない・・・。

いや、普通の障子も良いんですが、吉村障子と呼ばれる縦横の桟が同じ太さ(厚さ)のこの障子がやっぱり好きだなと私は思っております。

なので、

NSにとって、この障子(吉村障子)が普通なのです。

普通は人によって違いますもんね。

この障子の良いところの一つは完全に引き込めるってところ。

大抵は片側だけしか開けない。

全開口が出来るLWに合わせる障子はやはり引き込み障子しか考えられません。

できればこの吉村障子を併せてご採用頂くことがお勧めです。

実物は27-28のお披露目会にて貴方自身でお確かめ下さい。

戸袋(とぶくろ)が出来ました。

正面に見えるのはlixilさんの全開口サッシLW。

規格サイズ最大の2m*2m仕様を用いました。

N Sの事務所では1.8*1.97仕様。特注サイズでしたので今回のサイズより小さいのに高い・・・物になっております。

全てにおいて既製品サイズを上手に使うって事が大事ですね。

今回のLWで改めて思い知らされました。

それくらい事務所用LWは高くついてたんです・・・。

で、

改めて今までNSで作らせて頂いた戸袋についてもご紹介を致します。

そもそも

戸袋とは(私が幼い頃はどこのお家にも雨戸がついておりましたのでその)雨戸を仕舞うためのものだとご理解ください。近年と言うか昭和60年台から平成にかけて急速にアルミサッシが普及して来だしてからこの雨戸用戸袋がめっきり採用されなくなりました。アルミで出来た戸袋もありましたが物騒な都会以外ではあまり採用されていなかったとおもいます。

で、『アルミサッシ+網戸剥き出し』のお住まいが一般的になって来たように思います。

途端に『安っぽい出立というかのっぺらぼうな印象のお住まい』が量産されだしたのですね。

なんだかなぁ・・・と私自身は思っておりましたのでご提案をする機会があれば漏れなく採用されだしたのです。

やはり私と同じように味気ない外観では満足されない方もいらしたんですね。

1) ヒノキの戸袋

ヒノキの板を使用した戸袋ですね。

この中に格子が納められております。

2) 栗の戸袋

縦格子の真ん中にあるのが栗の板で造られた戸袋です。

こ栗の板はツキのみと言う加工を大阪の橘さんにして頂いたものでとても美しい物に仕上がったと思います。

3)杉の戸袋

これはNSの事務所のLWで作った杉板の戸袋です。

これはNSの事務所のLWで作った杉板の戸袋です。

無塗装で経年変化を試験したおります。

私としては塗料で色をつけるのは如何か・・とも思うのですが、まぁこれはご採用されるご家族にお任せします。

もちろん、風雨に晒される場所での採用であれば塗装をお勧めするのですがしっかり軒を出した状態であるならば無塗装が一番と思う次第なのです。

4)ヘムの戸袋

最新の戸袋は大阪のチャネルオリジナルさんから頂いたヘムの板で戸袋を作って貰いました。

当初、事務所と同じ杉でと考えていたのですが、現場からの声もあり初めてのヘムの採用となったわけです。

戸袋が出来るまでは横格子ガラリを仕舞ってもガラリが丸見え。

まぁこれはコレで綺麗なのですが、問題はガラリを出した時に例の網戸が丸見えになるので、これが許せないと思うんです。

と言うことで

と言うことで

ヘムの板はおとなしい色合いですので焼杉の黒と杉の赤と喧嘩せずにおさまりました。

横格子を引き出してもスッキリした印象ですよね?。大開口ですが横格子のお陰でLDKの中も程よく目隠しされております。

更に

室内側には障子もつきます。

コレがまた素敵な印象を与えて来れます。

後日ご紹介を致します。

気比には福井建設さんの大きな採石場があります事、ご存知でしょうか?。

弊社土木部門で大変お世話になっている八鹿町の建設会社さんの持ち山です。

竣工間近で外溝の仕上げに悩ましい思いをしておりましたが

今朝思い切って2Tダンプで3tくらい頂くことにしました。

運ばれてきた大きな石。多分一つが10kg以上の大物ばかり。

砕石の中でも大きなものを大栗と言いますが、その大栗を選んで見ました。

今は砕けた岩の粉が付いていて白っぽく見えますが、雨で洗われたら良い色となる。

過日発注したアオダモもそろそろ入荷するはず。

山採りのアオダモと大栗。

どんな味わいを出してくれるか・・・・楽しみです。

食洗機といえばパナソニックと思っておりましたが、この度、Boschの食洗機を使って貰う事になりました。

この機種はセオライトなる鉱石の発熱を利用してジワッと食器を乾燥させる機能が付いたものであります。私も知らなかった事ですが海外製の食洗機は洗う事にかけてはピカイチで、乾燥機能は2の次。

と言うか、必要なのそんなの・・・って思想で作られているものがほとんどなのだそうです。

なので、日本的発想での食洗機は食器洗い乾燥機なので一番日本人気質を理解してくれているであろうこのBoschをお勧めした次第なのです。

忙しい家事から少しでも解放してくれる便利家電は積極的におすすめする私ですが、使用感などを後日お知らせできるように奥様にお願いをする予定ですのでお楽しみに。

そうそう、bosch君は45cm仕様と60cm仕様(横幅)も2機種あります。

60cm仕様はフライパンまで楽々洗えるそうで、楽しみです。

パナソニックでは想像もできませんでしたが、いや凄い。

海外製の便利家電と言うか製品は色々あります。

またご紹介致します。

ご覧のキッチンはセミオーダーで作りました。

フルオーダーキッチンではちょっと手が出ませんよね。

けどアリキタリな日本メーカの既製キッチンはちょっとやだなと思われる奥様にお勧めなセミオーダーキッチン。

日本製のキッチンとそんなに価格的に高価なものにはなりませんのでオタクにも如何でしょう?

ミーレだってつけられますよ。

では、また。

昭和なお住まいを令和の家族に合わせた住まいに生まれ変わるお手伝いをさせて頂いております。

重機械を使って解体するのは簡単ですが、今回は丁寧に大工さんに骨組みの状態を確認して貰いながら順番にバラして行って貰っております。

着手から、そろそろ2週間。ほとんどの気になる部分は目視できるようになりましたので、手を入れなければならない場所、費用も見えて来ました。

何度かリフォームされたであろうこのお宅は至るところにその痕跡が見えます。

今回、私達が手を入れさせて頂き、また数十年後に新しい暮らしをされる時にも恥ずかしく無い仕事を納めたいなと思うところです。

予算以上の仕事でお渡し出来るよう、コストの配分に注意しながらも寒くないお住まいに生まれ変わる予定です。

とか何とか言いながらも、但馬初のモノも採用予定。

きっと『我が家にも採用して欲しい』と思われる筈です。

ではお楽しみに。

当たり前ですが住まいには床があり壁があり、そして天井があります。

施工の順番は各社それぞれでしょうが、多くは床、壁下地、天井下地。天井仕上げ、壁仕上げ。でしょうか。

今日はちょうど天井板の施工に掛かっておりましたのでご紹介致します。

大工さんが3人。ふたりは板はり(一枚が3m以上なので一人では板が撓んでしまいます)。

棟梁が様子を見ながら板をちょうど良い長さに切る、と言う分担作業をされておりました。

リズミカルに『切る合わせる嵌める留める』の繰り返し。

なかなか簡単ではありません。

照明を極力排除したデザインのお住まい。

なので天井板は約9m以上。

つまり1枚の板では足りませんので3枚の板を使って一列が出来ます。

大工さんは簡単そうに作業をされてますが、この上向きの作業、かなりキツいのです。

2200mmの低めの天井ですが脚立無しでは、やはり無理。

フローリングと同じホッチキスの針のような釘を使って留めつけていきます。

このペースであれば一日で15坪(30畳)の天井板が貼れますが、ダウンライトなどを多灯するデザインだったり、凸凹があるような部屋だと一気に効率は下がりそうですね。

完成事例として我が家のリビング天井をご覧ください。

産地は違いますが同じ杉の白・上小。

少し色が落ち着いて来てくれてます。

MBPの配線が邪魔でした・・。

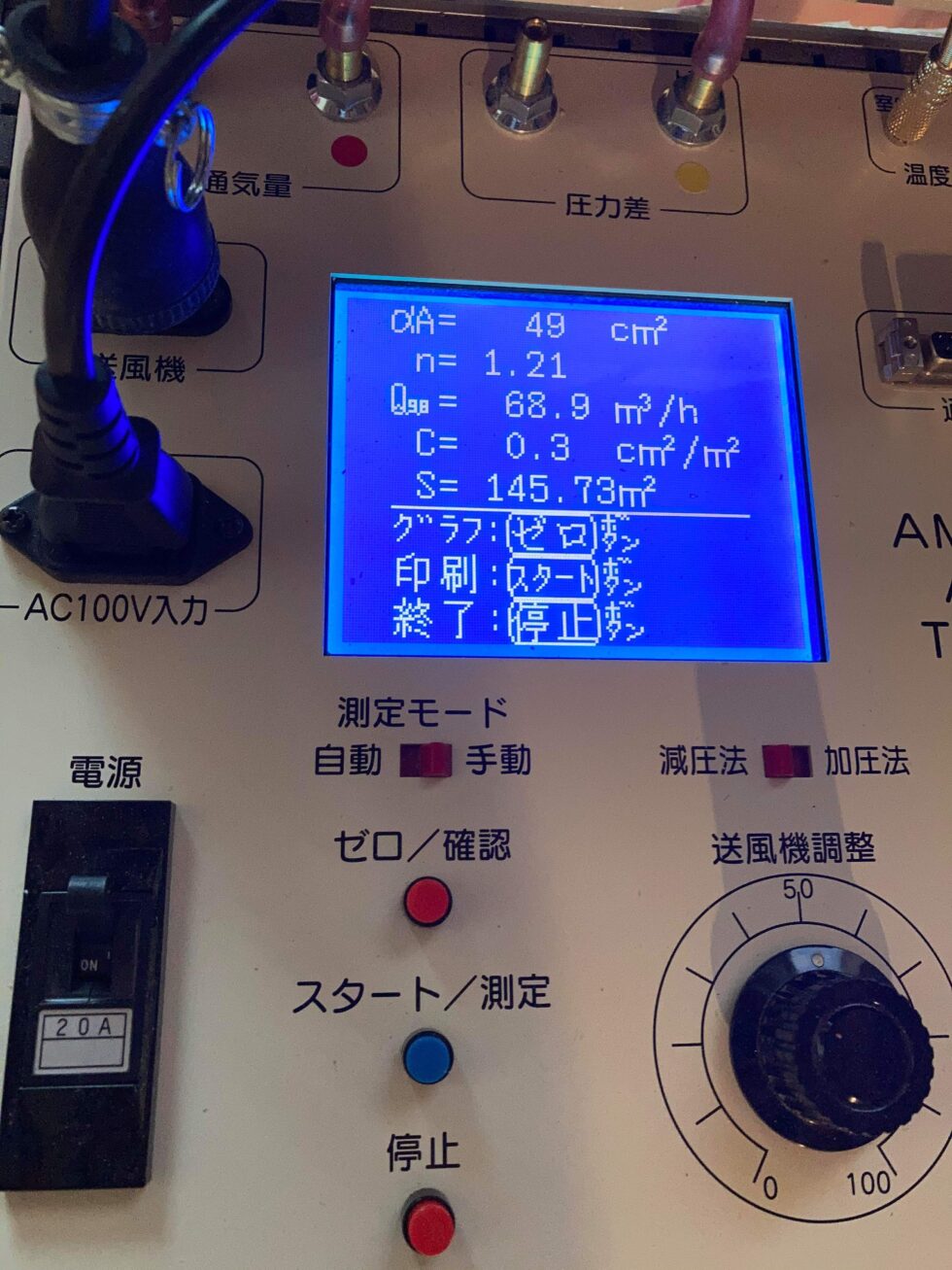

付加断熱と充填断熱がひと段落したので気密試験を先日受けました。

毎度の事ですが、きちんとした施工が出来ているか否かの試験であるため緊張の場面であるはずが、意外にもサラッと監督から報告がありました。

C値は0.3でした。N値も1.2のようです。では・・・。

C値0.5以下をお約束していた私はホッとしましたが、現場では当然の結果だったって感じですね。

ここでは気密試験の意義等については語りませんが、快適なお住まいを作る上では必須な試験項目なのです。

現在、建築中の方はご担当に一度確認されても良いのではと思います。