彌吉のブログ

香住区のF様邸の工事に着手します。

でも

弊社工務部は豊岡自動車道等、国、県の公共工事で手一杯。

そうなると

私に出番が参りました。喜んでいる訳ではありませんが闘志満々で向かっていきます。

うーん、デカい敷地です。

ちっちゃめなバックホーを現場に搬入してもらってペーパードライバーですが、なんとか掘ってみました。

ちっちゃめなバックホーを現場に搬入してもらってペーパードライバーですが、なんとか掘ってみました。

意外にも乗れましたよ。

こんな大きな岩が出てくるのは山を切って造った「切土」の証拠。

こんな大きな岩が出てくるのは山を切って造った「切土」の証拠。

堆積岩って言う土が固まって出来たモノだっけか、なかなかデカい。

地盤調査が楽しみです。

雨にたたられて少し泥濘に苦労しましたが都合3日間、削ったり掘ったりしながらガレージ予定地、前庭予定地が出来あがり、お住まいの大きさ、高さも現地に写しました。

コレで基礎工事の準備完了です。

ビフォー

アフター

細かなところの調整は残っておりますが、この様なお住まいを計画しております。

今回もシラスそとん壁、木外壁の大人しい出立ち。

内部は木製建具、造作収納満載の「彌吉の家」仕様です。

とても可憐な花を魅せてくれる「オトコヨウゾメ」。

たまらんなぁと思います。

私の小庭に早春の頃、植えこみました。

少し普段より多めに腐葉土を混ぜ込んで植えつけた御礼かな。

とても可愛らしい素敵な白い花を咲かせてくれました。。

浮気では無いのですが

造成工事現場のそばに目をひく木が私を誘っている様でした。

いやぁ実に素晴らしい枝ぶり。

我が家に迎え入れたいと思いますがいかんせん大木すぎる。

ここに住めたら良いんですが、どなたの土地だか分かりません。

随分と前に造成された住宅用土地です。

そうそう、もうじき下水道工事が行われるそうですので素晴らしい環境の宅地になります。

私に財力があればもう一軒建てたいところなのです。

場所は香住区内、病院にも5分の立地ですよ。

今日は小雨模様の日曜日。

春に向けて自邸小庭を創っております。

我が愛車に載る小岩を社有地から運んで洗って見ました。

我が愛車に載る小岩を社有地から運んで洗って見ました。

今日はこの岩に添える「玉竜」も植え込んでみます。

作業は単純、鍬で土を掘り込んで小岩と玉竜を好みに植え込むだけ。

とても簡単ですし、強いので誰でも出来ます。

ポイントは植えた後に足で踏む事。

踏むのはグリグリでは無くて、グーッと真上から踏み込むだけです。

グリグリは御法度です。

植えた直後ですからまだ落ち着いていませんね、一月くらい経って自分で水を吸えるようになったら「らしく」なるはずなのです。

玉竜だけじゃ寂しいので、日高のコメリさんで出会った「土佐水木」を添えました。

3−4月が開花時期、花が終わると丸い葉っぱが出て来ます。

小さめに育てて行きます。

手に持っているモノ、なんでしょう?

黒くてなんだか凸凹しているモノ。

そう、瓦を留め付ける資材です。

何がどう良いのか?少し考えて頂ければわかる単純な利点なのです。

瓦屋根にはこんな便利資材が各種ありますが、「そんなん、必要ない」と仰る先輩たちが居られるのも事実。

けどねぇ大事な屋根を傷めないようにとの気遣いはやはり必要だと思うわけです。

なので私は瓦屋さんにお願いして使ってもらっております。

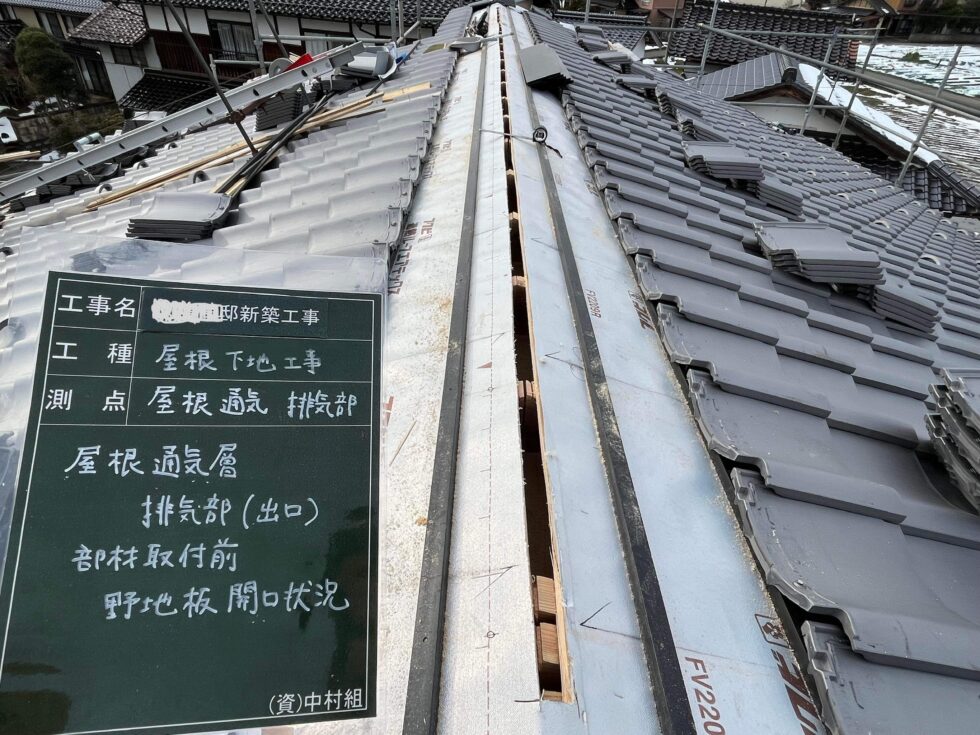

もちろん屋根の内側通気も超大事。

瓦屋根だから通気層は必要ないんだ、って真顔で言ってた時代があった様ですよ。

打合せにはLINEとiPadとAppleペンシルが便利。

現場周りをして写真を撮って、事務所で再確認。で、気のついたところをメモしておく。

必要であれば監督にLINE。コレも現代の技術ってもんですね。

困るのが

図面も老眼で見えづらいから見てない。(これはアウトでしょ。)と割と真面目に仰る職人さんも居られる。うーーむ。

なので写真にメモして印刷して現場に貼っておき、休み時間に雑談まじりにお伝えすることになった。

LINE、使ってくれたら大変ありがたいのだけど、無理強いはやはり無理。

完 成

鴨居の高さ、表札板、エコキュート隠しアンド収納開戸等

上手に納めてくださいました。

で、ここからは建具屋さんにお願いして格子引戸を拵えてもらいました。

建具屋さんに造ってもらう引戸格子戸は大工さんに造ってもらうものとは一味違ってどちらかと言えば 繊細 なのです。

そう

「瀬戸の花嫁」のようにココから嫁いでほしいなぁ

なんて、ご主人と雑談があったような、なかったような。

実は

私の中では、いたって真面目に『瀬戸の花嫁』をお願いしたいと思っております。

秋田杉の建具グレードの杉。

お高いですが綺麗です。

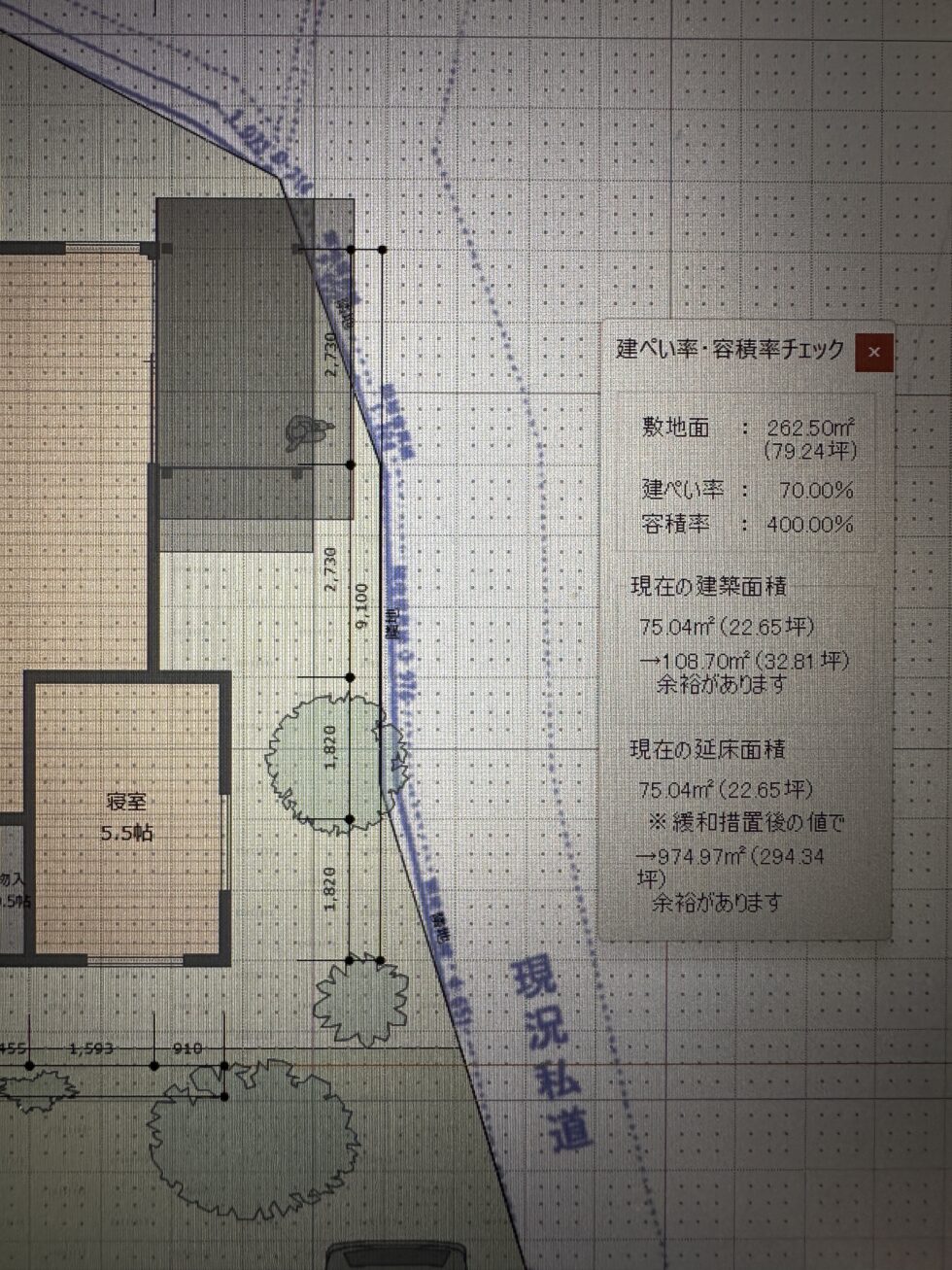

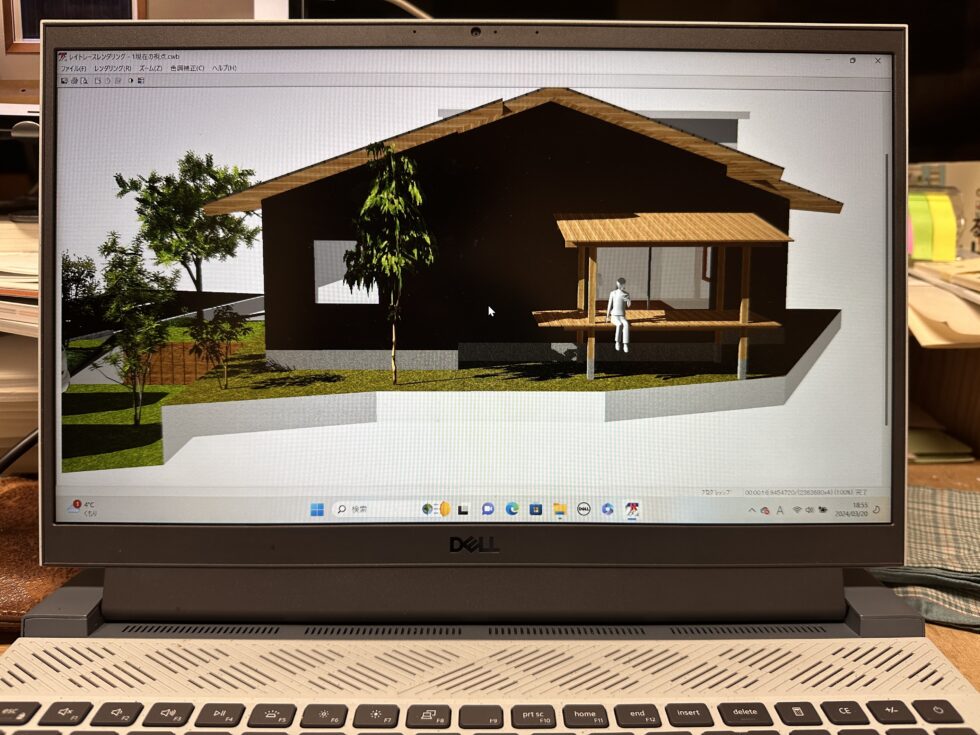

先日突然の電話を頂き、お会いした爽やかなご家族のリクエストを頂き、軒の深い瓦屋根の住まいを計画させて頂くことになった。

私の場合は特にやれる時にしないとダメなのです。

後回しには致しません。と自分に言い聞かせることにしております。

てな事で、

現在計画中の平家建てのお住まいの造作キッチン案の修正を一旦ペンディング。

boshの食洗機のテクスチャー、何処かあるかな 、気掛かりです。

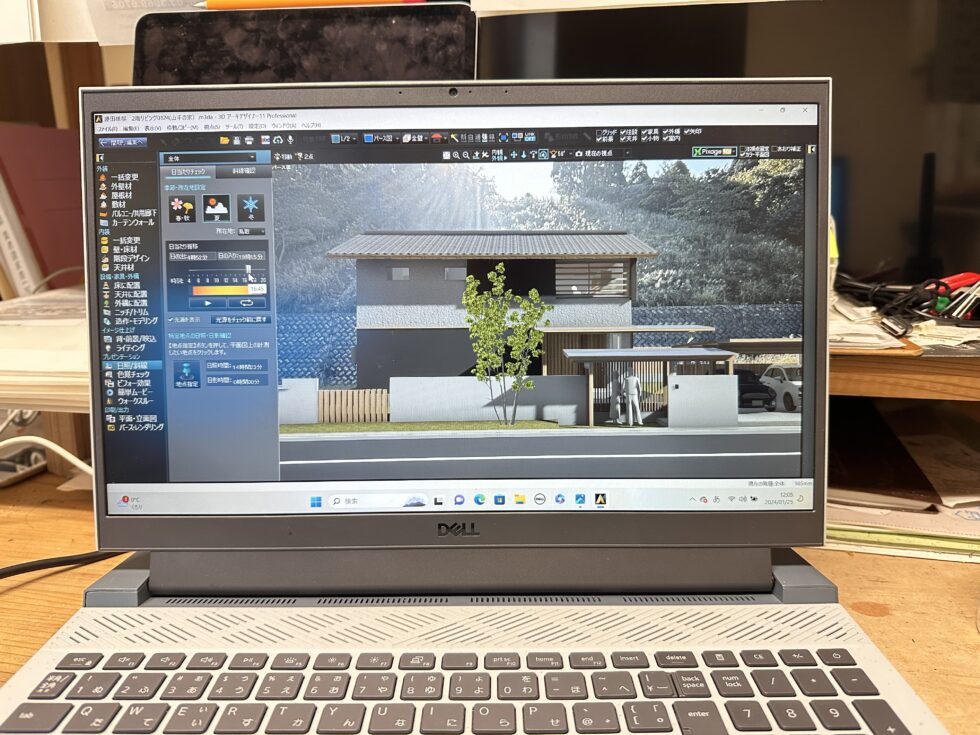

気分転換に敷地図を読み込んでサクッと描いてみた。

敷地図と一枚の周辺写真を手掛かりに暮らしを想像するところから始める。

まぁ、いつもの事だけど取り掛かると止まらない。

住まい手さんと面談しながら組み上げるのも楽しいのだけど、こりに凝って熱が過ぎると予算オーバーの憂き目に。

これこそ、絵に描いた餅って言うのかな。

さて

今日のベストはココまで。レンダリングをチョコっとして確認。

多分、明日は明日で変わるんだろうけど。

屋根の形を変えた2ndを搾り出そう。新しい沼が出来た感じだ。

外観と室内、予算と設、暮らし・・・。何次元方程式なのだろう、難しいですね。

そとん壁の白い2階建は別案件。コレも気に入って頂いた。

格子戸もツボだそうで、同じ好みに安心。

そう言えば、

「プラン申込み書を頂く前には描かない」と決めていたんだけど、まぁ良いか。

作庭 (さくてい) って言葉を初めて聞いたのは20年くらい前だったと思い出します。

静岡の作庭家 河西先生のお弟子さんから名刺を頂いた時に初めて「作庭家」の文字に触れた。

京都で大きなお庭やそれこそ猫の額のお庭を数多く手掛けられていたお弟子さん達に香住でお仕事をして頂いた。

なにを学べたんだろうか、なにか学んだんだろうか。

きっとなにか残ってるはずですが、

まぁ自己流。「 彌吉の小庭 」です。

ようやく我が家の庭に手を入れる事が出来そうです。

自社の山からひろってきた小岩と玉竜、杉苔。

庭が大き過ぎるので、先ずはここから始めます。

ちっちゃな細い木の根元です。

陽当たりの良いところには砂ゴケを添えてみます。

自邸ですのでゆっくりと小さな小さな小庭をつなげてみようかと思います。

楽しみなのです。

家創りも待って頂いておりますが、小庭、幾つ造れるだろうかな。

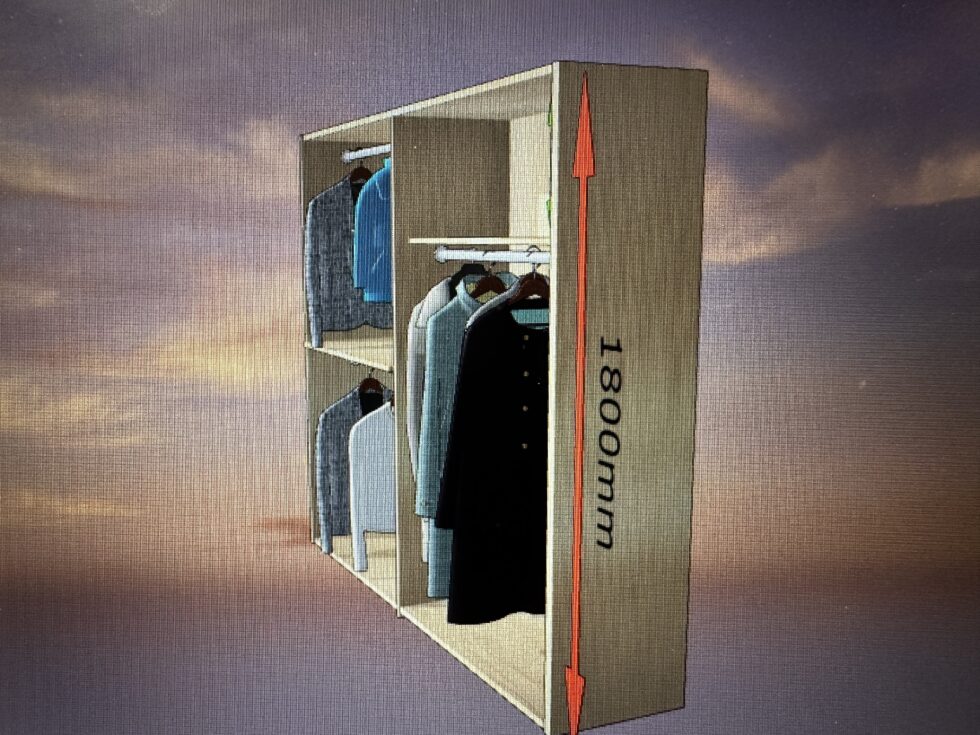

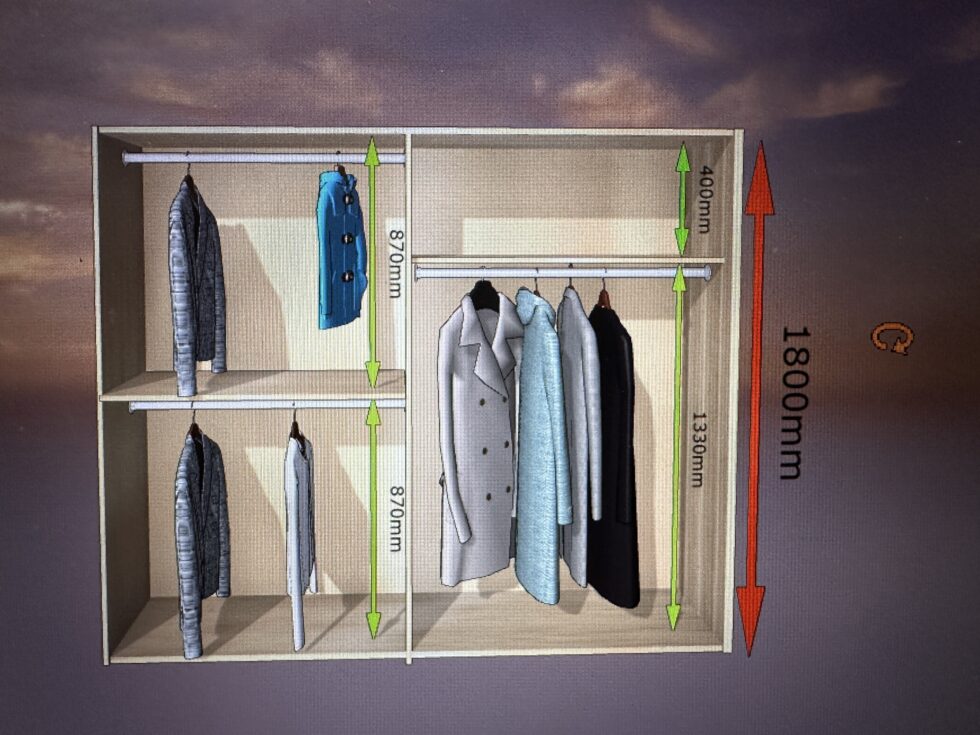

僕がよく使っているCADは割と簡単に「らしいモノ」が創れる。

短時間で伝えられるツールとして重宝しております。

上の画像はそのCADで造った絵なのですがコレくらいなら5分程度でそれっぽい絵が描ける。

(間仕切り板が突き抜けているのはご愛嬌として欲しいですね。)

なので

住まい手さんとのキャッチボールが進み易いと思っております。まぁ時々暴投の様なキャッチボールもあるのですが。

てな事で

先生と呼ばれる方からは「お絵描き」と悪口も聞こえて来そうだけど私は現在のところ、コレがお気に入りだ。

建築の世界では超有名なCADって言えば「JW」。

WindowsになってからはJW winって言うのかな?まぁ知らんけど。

JWは正確な線が描けるけど、いかにも製図、図面。

いきなりテーブルに三面図が出て来ても多くの方には映像として認識頂けない。

住まい手さんには実像として理解出来ないモノはそれこそただの線なのだ。

「伝わってこそ意味がある」なんて思うのです。

なんと三郎が入院しておりました。

先生曰く「膵炎」。

食いしん坊な彼は私のご飯もねだるので太り気味でしたが、どうもそれがいかんかった様です。

味気の無いスチール製の監獄にエリザベスの彼。胸が痛いけど回復を願って先生に託します。

1週間の入院で元気を取り戻した彼は相変わらずの食いしん坊なのですが心を鬼にして「あげない」のです。

いい親父になった我が友。共に過ごした学生時代を大いに語った時間は宝モノだ。

企業戦士として中国やベトナム、アジア各地で青年期を捧げた彼らを誇りに思う私です。

また会う事を誓った夜でした。

で、深酒をした翌日は

さくらさんに会って参りました。

さくらさんに会って参りました。

そんなこんなの2月16日17日の東京の私です。

天井。なんのこだわりも無いんでなんでも良いです。

・・・・・・・・。

大抵の方はそうなのかも知れませんね。施工したことはないですが青空のような天井がとか、星空の壁紙を求めらる方もいらっしゃるようですが大抵は白っぽい壁紙で仕上げられて居ります。

けれど私は「板天井」をお薦めする事が多いのです。

なぜか。

兎に角、「素敵なのですから、お薦めしない訳にはいかない」 なんて思って居ります。

こんな感じです。

如何でしょうか?

3月8日

我が故郷但馬地方にも、ようやく良い天気が続く季節がやって来た。

外壁の施工は当然外仕事になる訳で雨が降れば屋内の作業、晴れたら外仕事。

天気のご都合を聞きながらの作業日程。

悩ましいのですが託された施主とのお引き渡し時期を遅らせる事も出来ず、と本当に天気には泣かされることが多いのです。

縦の通気胴縁と杉板を縦に貼るための横胴縁がご覧いただけます。

(ここは大事な所なのですが)現代の机上の高性能を謳う性能競争には現れない「住まい」としての基本的な性能を担保する箇所。

極端な話、外壁はなんだって良いんです、あくまで表面を装うものであって、その内側に行われている作業が肝心かなめ。非常に大事なのであります。

そう

しっかり通気を取れる仕様とする、そして万が一、外壁からの水の侵入があっても室内側に影響なきように設る。コーキング、シーリングと呼ばれる接着剤的なものに頼った設計では但馬では短寿命な住まいとなってしまいかねませんのでちゃんとした通気が出来る壁にしないといけません。

右手の壁には間隔を狭めた下地板が見えますがここはシラスそとん壁用の下地。間隔を狭めて塗り壁にヒビが入らないようにしっかりと下地を作りらねばなりません。

当然ながら、ここもちゃんと空気が通るように下地を組んでおります。

(シラス壁を全面に採用した久美浜の平家 築6年目かな)

今回のお住まいも南面にシラスそとん壁を採用して居りますので余計に好天が待ち遠しかったのです。

気温も徐々に上がって来て最低気温が10度以上になれば安心してそとん壁施工に取り掛かれます。もうじきです。

伊豆お住まいも悪天候が続く但馬特有な天候の為、内部を先行させておりましたが漸く外壁の工程に移りました。

板はり着手前

今回も焼杉、一部そとん壁の仕様です。

壁板を留めるために必要な準備工程は

1)透湿防水シート貼り(写真の白い紙のようなもの)

2)通気胴縁組み付け (白い紙の上の細めの板)

3)縦ばり用下地胴縁留め付け

上部の特に密に貼られている所はシラスそとん壁用の下地板です。

その下に横方向に板が留められて居りますが、これが板を留める板になります。

見てわかる通り、壁の中に風が通る道をしっかり確保して居りますね。

今回も外壁板を縦貼りなので下地板は横方向に必要となるのです。

鎧ばりと言われる横方向に板を重ねて留めつける場合は縦の下地(通気胴縁)を利用出来るのですが、縦ばりではそうは行かないのです。

4)防虫スペーサ設置

見えづらいですが胴縁の最下端と最上段に留めてあります。

5)外用電気配線

外部用のコンセント、灯り用の配線をこの段階で仕込んでいきます。

6)壁貫通部の穴あけ

クーラー、換気装置用の壁貫通部に傾斜パイプを仕込んでいきます。

漸く

7)外壁工程に進む

ってな感じでですね。この他に気密、防水、サッシ取り付け工程も行われて居ります。

と言うことで多くの工程を経て外壁の板張りとなるわけです。

サイディングなる板を「パンパン」と留めつけていけば良い、現代のお住まいとは手間の掛け方が全く違うので、そう簡単では無いのです。

ではまた。

不順な天候の合間を狙って瓦職人さんが棟瓦を葺いてくれました。

仕上げの漆喰は後日となりますがここまできたら一安心。

綺麗な瓦だなぁと何度目でも思えます。

この瓦は 燻瓦(いぶし瓦)と呼ばれる種類のものです。

京都や趣のある建物によく採用されている瓦です。そうそうお寺さんも大抵は燻瓦ですね。

屋根葺き材としてガルバを使用することもあるのですが私はこの燻瓦が一番好きなので多用して居ります。

地元でよく使われているテカテカ光っている塗瓦(ぬり瓦)はどうも好きになれないのですが、まぁ、あれはあれで良いところもありますのでお好みでどうぞ。

ただし

私は燻瓦をお薦めいたします。単なる好みです。すいません。

さて

この写真は年末にお引き渡しをした出石柳のお住まいの夕景です。

ぼんやり照らされた瓦屋根。如何でしょうか? えーですねぇ。

お隣の瓦がテカっているのにお気づきでしょうか?

燻瓦のしっとりとした陰影が私は堪らんのです。

こちらは3年前にお引き渡しした気比のお住まい。

ガルバの屋根です。

屋根の形で印象は随分と変わりますね。

ではまた。

インターフォンとか取り付け用の塀を天竜焼杉を使用して作らせて頂きました。

うん、自画自賛になりますがとっても綺麗だと思います。

少し経って根が張ると綺麗な緑が賑やかに彩ってくれます。

こちらは日高のお住まい。猫ちゃんと暮らされている御宅の前庭です。

この写真は竣工2年目くらいだと思いますが、緑が出てきてとっても綺麗だなぁとご紹介をさせて頂きました。

天竜焼杉、とっても焼きが深くて陰影の濃い素敵な板です。多用させて頂きたいのですが一点だけ問題があります。

壁にもたれると服を汚す。 これ当たり前のことなんですが表面が炭になっているので汚れてホンマ当たり前なんです。

でもお子さんはそんなのお構い無しですので、そういうところには使わない。

とする事でみんな幸せでいられますね。

天竜焼杉、おすすめします。

けど普通の板壁も悪く無いですよ。

ではまた。