彌吉のブログ

基礎コンクリート打設、貫通部補修等が終わったその後がコレまた大事なのだ。

10mかける10mのブルーシート使ってすっぽりと基礎に屋根を架けるようにする。

10mかける10mのブルーシート使ってすっぽりと基礎に屋根を架けるようにする。

なんでか?

だって基礎コンクリートは暑がりで寒がり。ナカナカワガママなのだ。

硬化の段階で水を欲しがったり、熱を出したりするのだ。

なので 日傘よろしくかけてあげるのが上策。

しかし密閉はよろしく無い。てな事で

ある程度の通気がとれ蒸し風呂にはならず、雨にも晒されない。

とっても緩い勾配の屋根とする。

3連チャンの

基礎コンクリート打設工事の巻はコレにて完である。

以上です。

三郎君にも気を使っております。

外側の縦部分からスラブにかけて「一体打ち」をする。

理由は強度と対シロアリ。

少しだけ考えて貰えばすぐ解る理由である。けど一般的ではまだ無いようだ。

なんでか知らんけど。

本日、F様邸の内部(縦部分)の「立ち上がり」の基礎打設を行った。

コレで一応の完成となるのだ。

バックホーに付いているバケットを逆方向にして自作シューターを介して型枠に流し込む。

上手い、流石だ。

コンクリートは高いところから落としてはいけないのだが、極めて優しく丁寧に、そう、注ぐ様に型枠に入れてくれている。

と言うことで

打設は半日で完了して先日打設した外側面の型枠資材跡の補修、基礎周辺部の土に転圧をしたりと打設以上の時間をかけてくれた。

実は基礎工事で大事な要素としてもう一つ重要視しているのがパイプ等の貫通部補修だ。

現代住宅には多くの設備や電気、その他配線が外から室内に引き込まれているからだ。

今回もその例に漏れず、複数箇所の貫通部が存在しているのだ。

コレだ。基礎を貫通しているのが排水、給水に係るサヤ管パイプと手前の黒っぽい管は上水管、飲み水の菅なのだ。

貫通部補修が大事だと言う理由を私観を交えて書く。

色々あるが

1、気密 2、シロアリ

この2点に尽きると思うのだ。強度低下などは当然の対策済みなので敢えて割愛。

弊社はほぼ「基礎断熱工法」である。

基礎の内側に断熱材を接着して基礎内環境を整えるのだが、幾ら厚く高性能の断熱材を留めつけても基礎と密着して無かったり、基礎自体に隙間が存在していたら断熱材そのモノの性能低下は誰でも想像出来るのでは無いだろうか?

例えば

ポルシェ911に乗ってるのにガソリン代を気にしてアクセルを踏まないって意味わからんし。( 伝わりますか? )

だから、一体打ち基礎で基礎を作るのだ。

————————————————————————————————————————

で、

次のシロアリはこうだ。

黒いパイプが基礎コンクリートの穴から出ている。ココが貫通部で、太いパイプの内側に黒く細い上水道管が基礎内に引き込まれているのだ。

ココの補修済みはコレだ。

サヤ管との隙間に砂を水締めし、隙間を固定化。更に基礎内側には「ほう酸シーリング」を充填。パイプはまだ施工途中であるが金物で固定して動かなくする事によって充填し隙間を埋めたパイプ内の気密性を保持させるのだ。

いやはや

貫通部処理は大変なのだ。

オタクの基礎は大丈夫かな。

香住区山手に建設中のF様邸。

基礎工事について。

住まいつくりで無関心な工種はズバリ基礎工事。

大工さんですら全く関心無い方のほうが圧倒的多数派だ。だってつい最近まで石に直接柱を建てて住まいを作って来たのだからしょうがない、かもしれませんが。

時代は変わって「耐震強度」が関心事となったが、基礎の耐震性については忘れられているように思うのは私だけであろうか?。

実は真面目な話、基礎工事で用いるコンクリートにもその耐用年数に差があるのだけど、ご存知だろうか?

しかし

強く耐久性の高いコンクリートの規格を用いても打設方法、時期、打設後の養生によって全く異なる性能となるのだ。コンクリートはナマモノなのだ。

うんぬん申し上げたが、正確に伝える知識と文才は私には無いのでこの程度で終える。

基礎工事を見られた方や工務店の現場の方なら「おや?」と思われたかも知れないが多くの工務店がされる基礎工事とは型枠の建て方が違うのです。

一般的には床下にあたるスラブと呼ばれる平らな部分に一番最初にコンクリートを流し込む。

その後、立ち上がりと呼ばれるタテ方向の型枠にコンクリートを流し込むのだ。

普通ならば、そうだ。

弊社ではそこから違うのだ。

そう、外側の縦部分からコンクリートを打設しているのがお分かりだろうか?

いわゆる「一体打ち」と呼ばれる基礎打設方法が弊社のあたり前となっている。

何が良いの?

気になる方はネットで「一体打ち 基礎」で検索下されば情報は出て来ますので割愛します。

まぁあたり前ですので大した事ではありません。

けど

それ以外の基礎工事は弊社では御法度です。

だって比較して「私は良くないと思う」からだ。

単純だけど極めて明確な意志で弊社の基礎コンクリートは「一体打ち」以外はしない事に決まっております。

で、打ち上がった基礎コンクリートはこんな感じです。

ツルッとしたコンクリート面が綺麗ですが、左官屋さんが私に言ったことが忘れられない。

曰く「基礎コンクリート面が綺麗過ぎて化粧が出来ん」。

そりゃそうだ。

我が基礎には厚塗り化粧は不要、左官屋さんの出る幕は基礎工事では無いのである。

続きます。

プランを進めているご夫婦と共に日高の国分寺のお住まいに伺った。

目的は 天竜焼杉の「その後」。

6年前に竣工したそのお住いはそとん壁と焼杉、塗装の板で仕上げた。

で、どんな風に馴染んできているかなぁと実物検証をして頂いた。

偶然にも奥様同士が同級生だと立ち話に花が咲いた1時間あまり。

しっかりお話しが出来て楽しかったです。

結果、素材の良さと作り方の理解を深めて頂けたようで価値ある訪問となりました。

アオダモ、元気で見守ってくださいね。

出来るだけ切らないでねと奥さんにお願いして帰路に着いた。ではまた。

OMの先輩工務店である東京の相羽建設さんが提唱して全国の物好き工務店さんと小泉誠さんとのコラボで活動されているのが「大工の手」。

とても素晴らしくも羨ましい集まりなのです。

という事で、私は「専務の手」と言う(勝手な)活動をしております。

コレはパクリではなくて、私自身が木を触る、モノ作りをする事を通じて暮らしの道具や空間を考える為なので、大きな心で見逃して頂きたい希望を持っております。

相羽さん許してね。

さて

今までに、作ったものは棟梁が忙しくて作ってくれないであろう小物や簡単そうな箱物。

いつまでも低レベルな苦笑いなモノではなく、住まい手さんに喜んで使って貰えるモノを作らねばと道具を揃えて来ました。

と言っても

大した道具はまだ持って無いのだけど、ジワジワ揃えて行きたいと妄想しております。

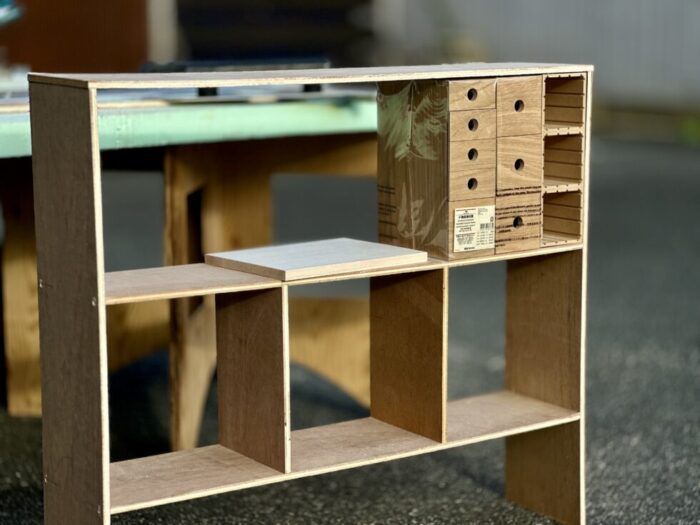

現在相談中のお住いで使って貰いたい「無印良品」さんの小物入れを納める箱物製作の続き。

住まいもまだ出来ていないからピッタリ寸法は判ら無いし、それこそ、この形が良いかわからない⋯、ならば試作品を作ってみましょうか?が事の始まり。

で、

明日がプレゼンの日となった訳で本日大手を貼ったり背板を付けたりと仕上げ作業を行ったのだ。

くどい様だが、細部に魂は宿って居るとは言えない出来である。

勿論、ネジの頭処理は薄板の為、私には不可能。

(喜んで貰いたいと言う願望は随所に潜んでいるのだ。)

そう、それが「専務の手」なのだ。

今回の件はサンプル試作のため予算は無し。

手持ちのラワン9mmで作ったから、たわみ・歪みを矯正しながらの苦闘の末に生まれたのがこの箱物。唯一良いのは軽い事⋯。

ホンチャンでは

板ではなくてランバーコアの18mmを使いたいが分厚いのはお嫌いのご様子。

なかをとって15mmで作ろうか⋯。

背板をシナ、大手をヒノキとしたがあまり素材の違いが判りづらい。

オイルフィニッシュとするかワックスで色を付けるか?

背板を黒くするとビシッとモノが映えるのでは?

脚部をトリマーでシュッとさせようか?

悩みは尽きないのである。

コレは愛犬三郎君がしょっちゅう飛び乗る小上がり畳のカマチ。

ヒノキ30mm板の表面が彼の爪で「傷まみれになっているのでなんとかしてよ」と

山ノ神の御要望を頂きました。

私自身は全く気にならないですがご希望を頂いたので重い腰をあげました。

傷は何処にでも付くもんなので、まぁそれは特別気にしなくとも なんて思っていてもやはり神のお言葉ですので。

まぁ

ココよりも杉板の床の方がそれはそれはとてつも無い傷が無数についているんだが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

床を杉板やヒノキ板にするととても足触りが良くてスリッパなぞ履きたく無くなる。

事務所なら兎も角、自宅でスリッパを履くなんてどうかしていると思う私。

靴下だって脱ぎたい私である。

傷つくのを嫌って広葉樹の床板を選ばれる方にも是非にとお勧めしております。

傷ついた床を見て、それも良い感じだと思うか、ただの傷に見えるか。

まぁ普通の人は嫌かな。

そこはお任せしましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

で、

そんな傷は綺麗に出来るのか?

出来ますぜ。

オービットサンダーなる電動工具で10数秒、それこそあっという間に。

軽く削りカスを湿ったタオルで拭けばこの通り。

なので「そう神経質にならないで」とお伝えしました。

そんなやりとりをそばで聞いていた心配そうな三郎君が愛おしいです。

香住のF様邸 基礎土工、砕石工程。

弊社の土木班にお願いしての2日間で基礎の形が見えて来ましたね。

今回も一体打ちの基礎断熱仕様。

この後、防湿シートと配筋の為の捨てコンを行ってくれました。

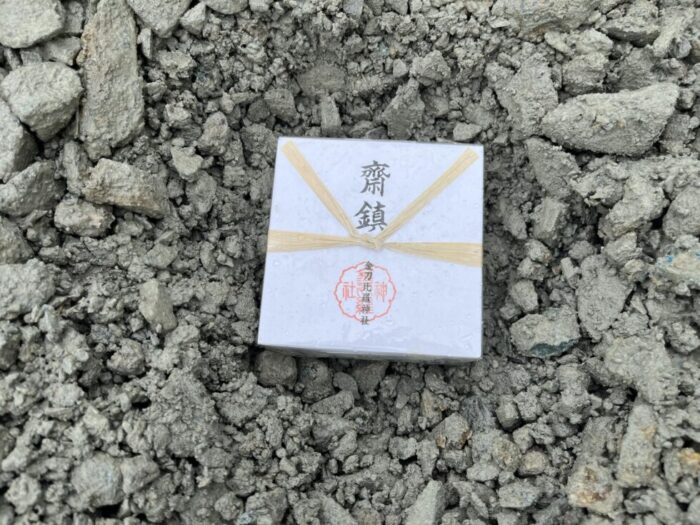

金比羅さんから頂いた鎮め物を基礎の中心に納めましたが、うっかり忘れたってことは無いようでありそうな、まぁ無いか。

竣工は秋、⋯多分。

ZEHオリエンテッドの高断熱なお住いとなります。

このオタクとは別のクライアントから家具の御相談を受けております。

家具屋さんに頼めば素晴らしいモノを作って頂けるのですが、やはり「それなりの費用」が必要となります。かと言って「お値段以上」からの購入品はどうもいかんし⋯。

てな事で

大工さんに作って貰う家具的なモノを更にお求めやすいようにと僕がDIYよろしく作る事になりました。

I様の奥さんのご希望は「無印良品さんの箱収納を仕込んだ収納」との事。

3Dでザックリ形を決めて、本日トライしておりました。

9mmのベニヤなので直角が取り辛いので、やっすいモノタロウさんの直角挟みの力をお借りしながら組み立てていきます。

時折り無印良品さんの箱をアテガイナガラ寸法チェックしておりますがナカナカ捗りません。

ピンタッカーなるモノが在ればもう少し手際良く出来るのに⋯と言い訳しながらも投げ出さずにひたすらに作業を行っていきました。

910*1820mmの9mmベニヤ一枚でなんとか出来上がりましたが、ツッコミどころは多くない訳ではありません。

サイズ感の確認のためのあくまでも「「試作品」。

これ以上「手を入れ過ぎてもいかんわね」と早々にお片付けしました。

雑 感 ——————

やはりベニヤは反る。

少し厚くなるけど15mmのランバーコアが安心出来る。

勿論、18mmの方がより安心、薄いとたわんでしまうのです。

木口はテープじゃなくて薄板の大手バリが一番だなぁ。

無印良品さんの商品等を利用するってのも良いな。

電動工具も手工具、経験値も不足だらけ。などなど、たまの「作業」で学ぶ事は多くあった。

それ以上に

「職人さんってやっぱり凄い」って再認識させられましたが、線を描くだけじゃわからない事や完成したモノからは想像できない作り方の片鱗の影が見えたような⋯。

明日、合間を見つけてペーパーがけをしてあげようかな。

打合せにはLINEとiPadとAppleペンシルが便利。

現場周りをして写真を撮って、事務所で再確認。で、気のついたところをメモしておく。

必要であれば監督にLINE。コレも現代の技術ってもんですね。

困るのが

図面も老眼で見えづらいから見てない。(これはアウトでしょ。)と割と真面目に仰る職人さんも居られる。うーーむ。

なので写真にメモして印刷して現場に貼っておき、休み時間に雑談まじりにお伝えすることになった。

LINE、使ってくれたら大変ありがたいのだけど、無理強いはやはり無理。

完 成

鴨居の高さ、表札板、エコキュート隠しアンド収納開戸等

上手に納めてくださいました。

で、ここからは建具屋さんにお願いして格子引戸を拵えてもらいました。

建具屋さんに造ってもらう引戸格子戸は大工さんに造ってもらうものとは一味違ってどちらかと言えば 繊細 なのです。

そう

「瀬戸の花嫁」のようにココから嫁いでほしいなぁ

なんて、ご主人と雑談があったような、なかったような。

実は

私の中では、いたって真面目に『瀬戸の花嫁』をお願いしたいと思っております。

秋田杉の建具グレードの杉。

お高いですが綺麗です。

作庭 (さくてい) って言葉を初めて聞いたのは20年くらい前だったと思い出します。

静岡の作庭家 河西先生のお弟子さんから名刺を頂いた時に初めて「作庭家」の文字に触れた。

京都で大きなお庭やそれこそ猫の額のお庭を数多く手掛けられていたお弟子さん達に香住でお仕事をして頂いた。

なにを学べたんだろうか、なにか学んだんだろうか。

きっとなにか残ってるはずですが、

まぁ自己流。「 彌吉の小庭 」です。

ようやく我が家の庭に手を入れる事が出来そうです。

自社の山からひろってきた小岩と玉竜、杉苔。

庭が大き過ぎるので、先ずはここから始めます。

ちっちゃな細い木の根元です。

陽当たりの良いところには砂ゴケを添えてみます。

自邸ですのでゆっくりと小さな小さな小庭をつなげてみようかと思います。

楽しみなのです。

家創りも待って頂いておりますが、小庭、幾つ造れるだろうかな。

伊豆お住まいも悪天候が続く但馬特有な天候の為、内部を先行させておりましたが漸く外壁の工程に移りました。

板はり着手前

今回も焼杉、一部そとん壁の仕様です。

壁板を留めるために必要な準備工程は

1)透湿防水シート貼り(写真の白い紙のようなもの)

2)通気胴縁組み付け (白い紙の上の細めの板)

3)縦ばり用下地胴縁留め付け

上部の特に密に貼られている所はシラスそとん壁用の下地板です。

その下に横方向に板が留められて居りますが、これが板を留める板になります。

見てわかる通り、壁の中に風が通る道をしっかり確保して居りますね。

今回も外壁板を縦貼りなので下地板は横方向に必要となるのです。

鎧ばりと言われる横方向に板を重ねて留めつける場合は縦の下地(通気胴縁)を利用出来るのですが、縦ばりではそうは行かないのです。

4)防虫スペーサ設置

見えづらいですが胴縁の最下端と最上段に留めてあります。

5)外用電気配線

外部用のコンセント、灯り用の配線をこの段階で仕込んでいきます。

6)壁貫通部の穴あけ

クーラー、換気装置用の壁貫通部に傾斜パイプを仕込んでいきます。

漸く

7)外壁工程に進む

ってな感じでですね。この他に気密、防水、サッシ取り付け工程も行われて居ります。

と言うことで多くの工程を経て外壁の板張りとなるわけです。

サイディングなる板を「パンパン」と留めつけていけば良い、現代のお住まいとは手間の掛け方が全く違うので、そう簡単では無いのです。

ではまた。

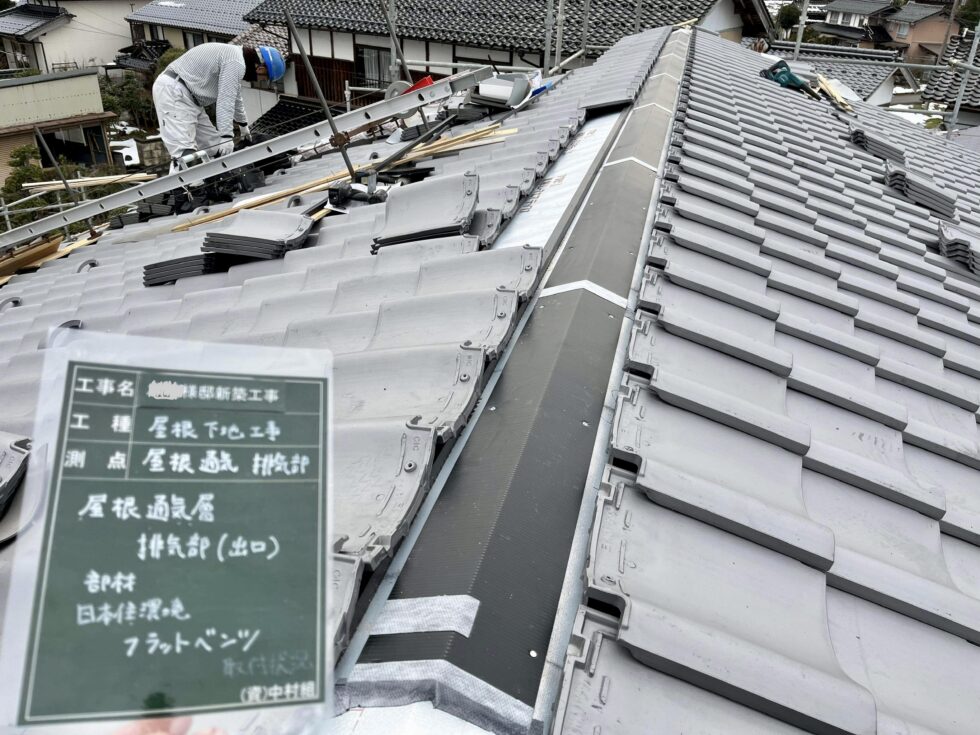

不順な天候の合間を狙って瓦職人さんが棟瓦を葺いてくれました。

仕上げの漆喰は後日となりますがここまできたら一安心。

綺麗な瓦だなぁと何度目でも思えます。

この瓦は 燻瓦(いぶし瓦)と呼ばれる種類のものです。

京都や趣のある建物によく採用されている瓦です。そうそうお寺さんも大抵は燻瓦ですね。

屋根葺き材としてガルバを使用することもあるのですが私はこの燻瓦が一番好きなので多用して居ります。

地元でよく使われているテカテカ光っている塗瓦(ぬり瓦)はどうも好きになれないのですが、まぁ、あれはあれで良いところもありますのでお好みでどうぞ。

ただし

私は燻瓦をお薦めいたします。単なる好みです。すいません。

さて

この写真は年末にお引き渡しをした出石柳のお住まいの夕景です。

ぼんやり照らされた瓦屋根。如何でしょうか? えーですねぇ。

お隣の瓦がテカっているのにお気づきでしょうか?

燻瓦のしっとりとした陰影が私は堪らんのです。

こちらは3年前にお引き渡しした気比のお住まい。

ガルバの屋根です。

屋根の形で印象は随分と変わりますね。

ではまた。

伊豆のお住まい。

1月24日に雪が降ってしまったので屋根工事は防水紙(遮熱仕様)を貼ったままで雪の消えるのを待ちます。

2月1日 少し消えてきましたが下屋の雪は30cmくらい溜まって居りますね。

2月3日

早めに消えた大屋根から作業再開。やはり瓦屋根が好きです。

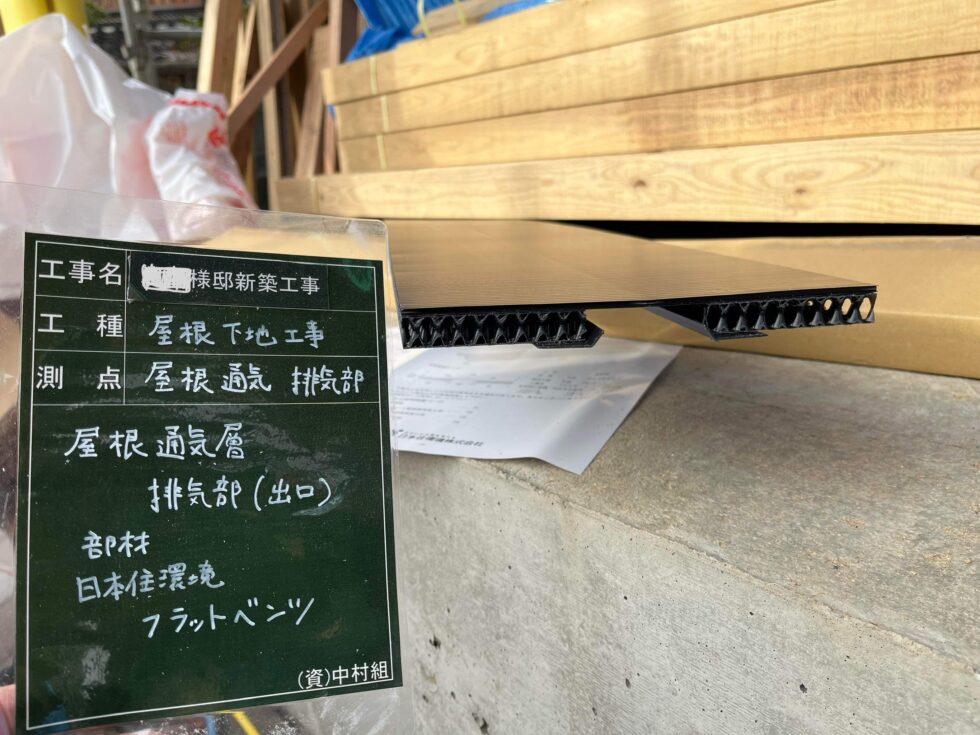

実は瓦屋根は瓦桟と言うものを屋根に取り付けてから瓦を釘で留めつけていくのですが、構造上、水勾配というか傾斜に対して横断した状態となるので水が溜まりやすくなり屋根の劣化を招くことになりがちなのです。

一般的にはこの「黒っぽい樹脂の板状の資材」は使われず、杉などの木材が使われます。

昔ながらで悪くは無いんですが私は腐食と水漏れがとても気になるので、無垢好きな想いはここでは封印し安全な方、つまり樹脂製を選ぶことにして居ります。

見てわかる様に水抜きの窪みがついているので水が溜まることは無いと言う事です。

瓦を留めつける保持力も木材以上強力です。

無垢の板材と比べると数倍の費用が掛かりますが、高耐久のためには投資すべき箇所でありますので必須として居ります。

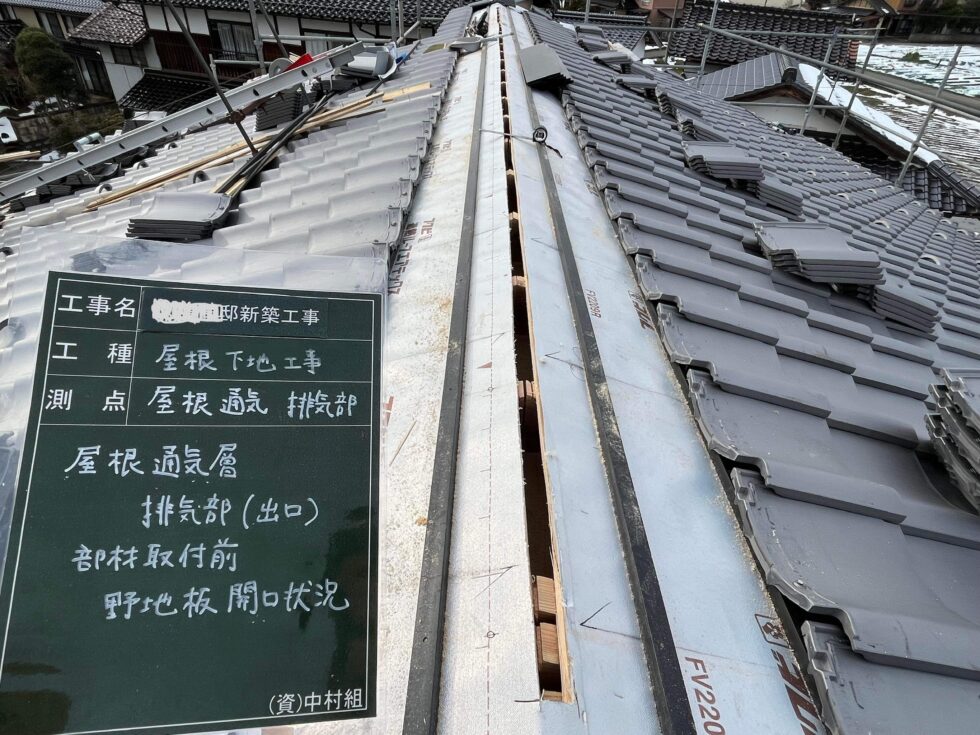

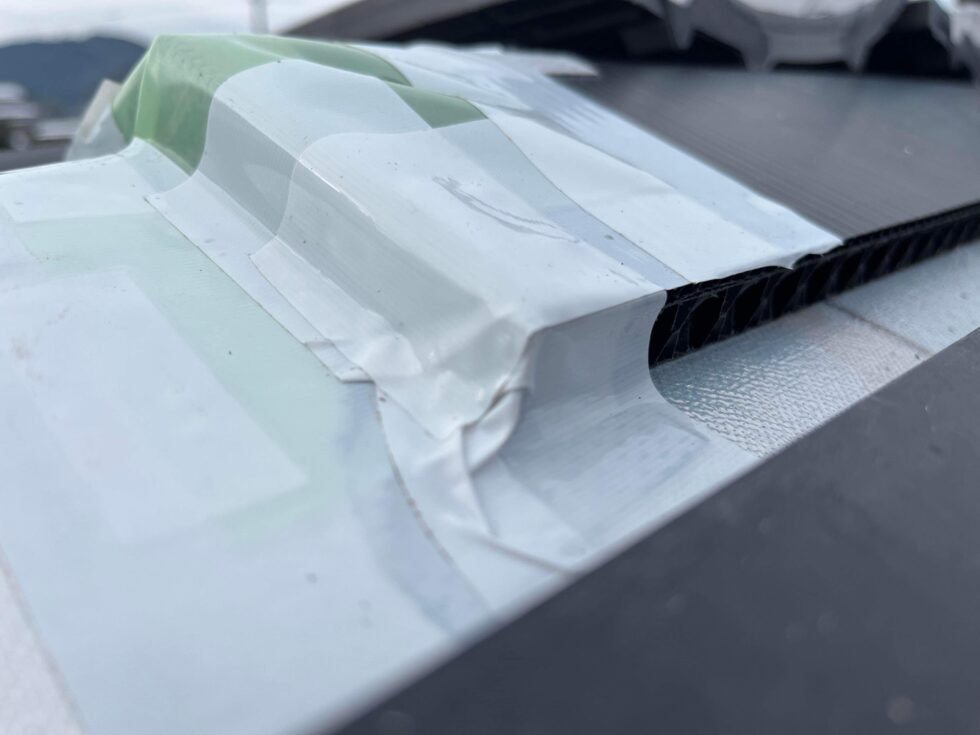

次の工程は屋根の通気です。

そう、瓦屋根は耐候性はとても高いのですが素材的に熱を保ちやすいのでこの屋根の通気が上手く出来ていないと昔ながらの「2階はとても暑くて寝られない」住まいとなってしまいます。

なので

屋根の一番高いところに穴を開けます。おっっっっ大丈夫かいな?と思いますよね。

大丈夫な様に作業は進みます。

ここにも専用部材の通気はするけど雨の入りづらい資材を使います。

屋根の棟全域の空気を排出するように全長に設置していきます。

これが結構高価な資材なのですが住まい心地を左右する大事なところですので価値ある投資です。

通気材端部からの水の侵入が気になったので追加で気密シートと気密テープでカバーしました。

これで外部の通気確保工事は完成です。

室内側の通気層は垂木(厚み120mm)を全て通気層とする為にタイベックを貼っておきます。

白っぽいものがタイベック新住協専用材です。

なかなか手間のかかる部位ですが大切なところですので丁寧に施工をしてくれます大工さんに感謝です。

外では不順な冬空の中、晴れ間を狙って瓦職人さんが作業をしてくれて居ります。

下屋の壁との取り合いと棟瓦の完成が間近となりました。

もう少しで完成します。ありがたい。

屋根、見えない部分、作業、資材をご紹介致しました。

これで完璧だとは申しませんが、家造りの参考にされて下さい。

机上の計算も大切ですが現場の施工が確かかどうか?気になりますよね。

家つくりは数値やブランドでは語れません。

事件は現場で起っている!知らんけど。笑

伊豆のお住まいも実は進んできております。

大工さん先行の珍しい現場です。

今回は5名の大工さんが現場に入ってもらっておりますので資材の準備も遅れ気味になっております。汗をかきながら現場を進めてくれているんですが、これまた電気担当の甥っ子も忙しいようでようやく現場に来てくれました。

すでに壁の充填断熱材は完了、下地の横胴縁も天井下地も出来上がっておりまして電気工事待ち。満を持して登場となりました。

なんか、「やった感」が漂う彼でした。

雪、よう降りましたね。

今年はふた山でしたが、もう要らんですね。

雪がおさまったので気になっていた竹の雨樋の具合を出石の家さんに行ってきました。

楽しんで作ったけど、どうだろうって事で点検なのです。

以前、こんな雨樋の出口を見てこれじゃぁなぁと思い、山から竹を切ってきてちょっとゴソゴソしたのでした。

着手前 黒のビニール管が顔を出しております。

完了。

下をクリックしてください、動画が見れます。

なんかえーでしょ。水琴窟みたく・・・。

こんなんのオモロいな。と思ってくださる方はNSへおいで下さい。家創り楽しみましょう。

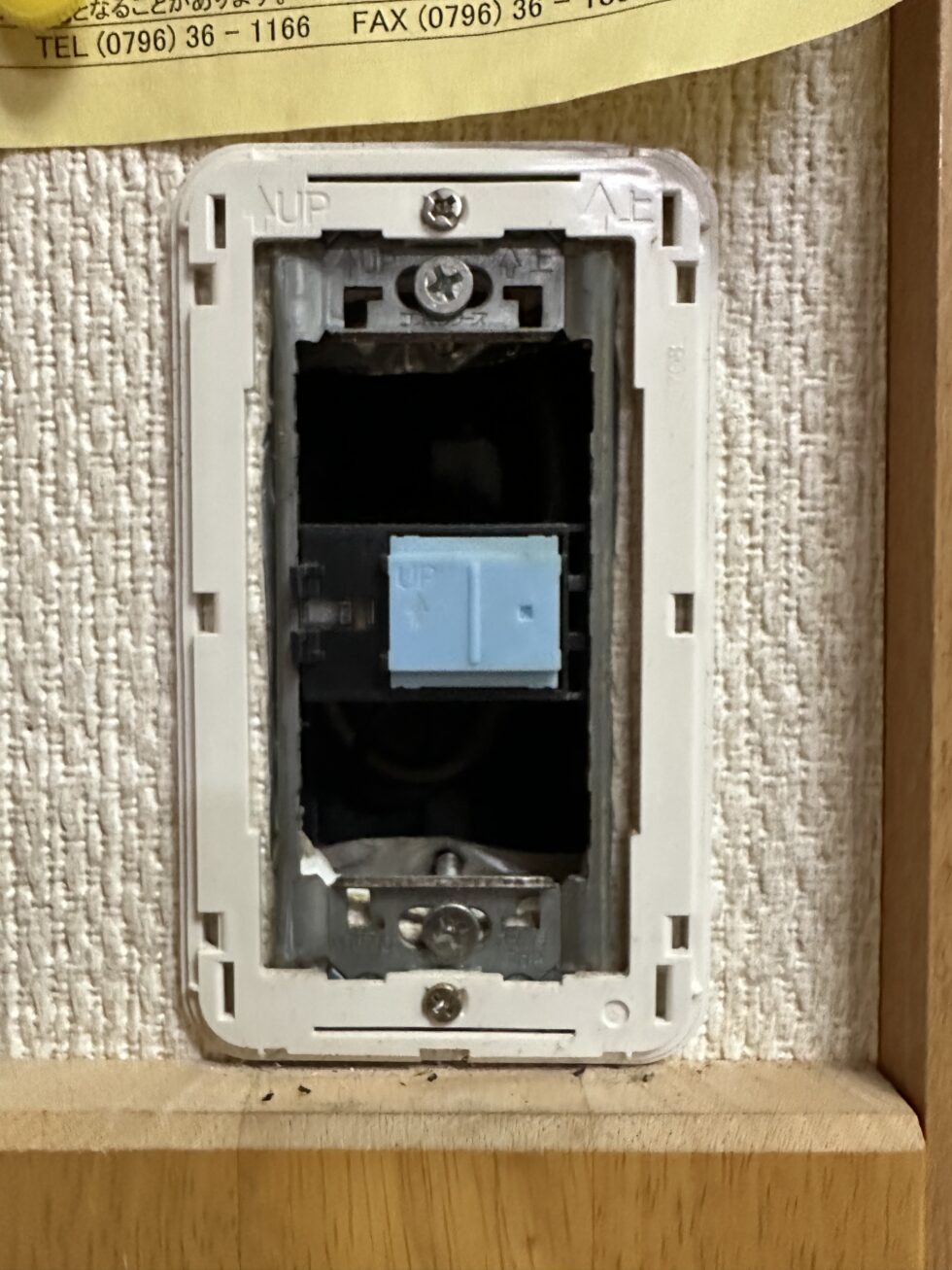

今日は朝からこれ。ちょこっと修繕。

家内の実家、義理母さんから修理依頼。

どうもスイッチの具合が悪そうだ。定番のスイッチ故障前兆候か。

手持ちにSWなんぞある訳もなく取り敢えずカバーを取ってみた。

SWのカバーは手で簡単に取り外せるのですが、めくってみるとこんな感じなのです。

おでましです。正面の青っぽい塊がSW本体です。

で、ここから新鮮な冷たい空気がビューと吹き込んできました。

まぁこれも定番。何処ぞのWB工法だったか壁の中を空気が走るって言ってたけど、こんな感じかな。

やたら冷たい風なのでWBでは無い。だと思う。

昭和な家の典型的な壁内通気層、って感じでした。

まぁ空気が流れるってのは悪くは無いんだが、寒すぎて。

外気と遮断した上で壁体内に通気層の如く空気が流れるのであれば、まぁいいかな。

WB工法わりかし良いのかも知れません。天井のプロペラは受け付けんけど。

と言うことで壁の中に風が吹く家を体感させて頂いたのです。

数値だけに右往左往しないけど暖かいお住まいが必要な住まい手さんは事務所に遊びにお越し下さい。

ではまた。